目 次

「魔の山」はズッと心に引っかかっていた小説

遂にトーマス・マンの「魔の山」を読み終えた。感無量。その満足感がジワジワと込み上げてくる。

20世紀至高の文学と称される長大な最高の文学作品を読み終えることができて、深い達成感と満足感に浸っている。

読んでいる最中はまだ先が長いなあ、いつ読み終えることができるのだろうかと途方に暮れることもあったが、こうして読み終わった今となっては、何とも言えない喪失感というか、一抹の寂しさを味わっているところでもある。

僕は元々トーマス・マンの愛読者で、と言っても短編小説をズッと繰り返し読んできたのである。特に有名な「トニオ・クレーゲル」を愛読しており、これは我が人生で最も好きな小説の中の一作だ。

そんなトーマス・マンの愛読者でありながら、マンの代表作にして最高傑作と言われている「魔の山」を読んでいないのは、もう大変なプレッシャーであり、自分で自分が許せない。それで良くトーマス・マンが好きななどと言えたものだ、と激しい自己嫌悪に陥っていたのである。

もっと早く読み終えるはずだったのだが

実はもっともっと早く読み終える予定だった。確実に1年半は遅れたと言うのが真相だ。

2年程前に、あらためて「魔の山」をしっかりと読んでみようと決意し、スイスイと楽しみながら読んできた。

後で説明するが、この「魔の山」は大変な長編小説で、文庫本でも上下2巻。ページ数にして1,600ページ以上のものすごく厚いもの、つまりめちゃめちゃ長いのである。

僕は正式に読み始めて、実は下巻の半分までは、一気に読んだのだ。全体の4分の3。後、残り4分の1で読了できるはずだったのに、そこで中断してしまう。その中断は1年半以上に及んでしまった。

ずっとその先が気にかかり、何よりもこれを優先して読まなければと思いつつも、この間、ご案内のとおり他の様々な本を読み漁り、映画を観て、音楽を聴いて、「魔の山」は後回しになってしまっていた。

忸怩たる思い。

これではいかんと、気を取り直して、新たな気持ちで続きを読み始めたのだ。それがホンの数日前。

すると、残り4分の1は、スラスラと直ぐに読めてしまった。実におもしろかったのである。

これならあのまま中断せずに、一気に読み続ければ良かったと反省するも、後悔先に立たず。

それでも、こうして無事に読み終えることができて、本当にホッとすると同時に深い達成感と満足感に浸っているところなのである。

「魔の山」の基本情報

作者:トーマス・マン

発表:1924年11月28日出版

書かれた年代:1913年7月~1924年11月 12年間に及んだ

マンの年齢:38歳~49歳

全体の構成:全7章 【小タイトル通算】51タイトル

ページ数:上巻710ページ 下巻806ページ(短い解説を含む) 合計1,516ページ

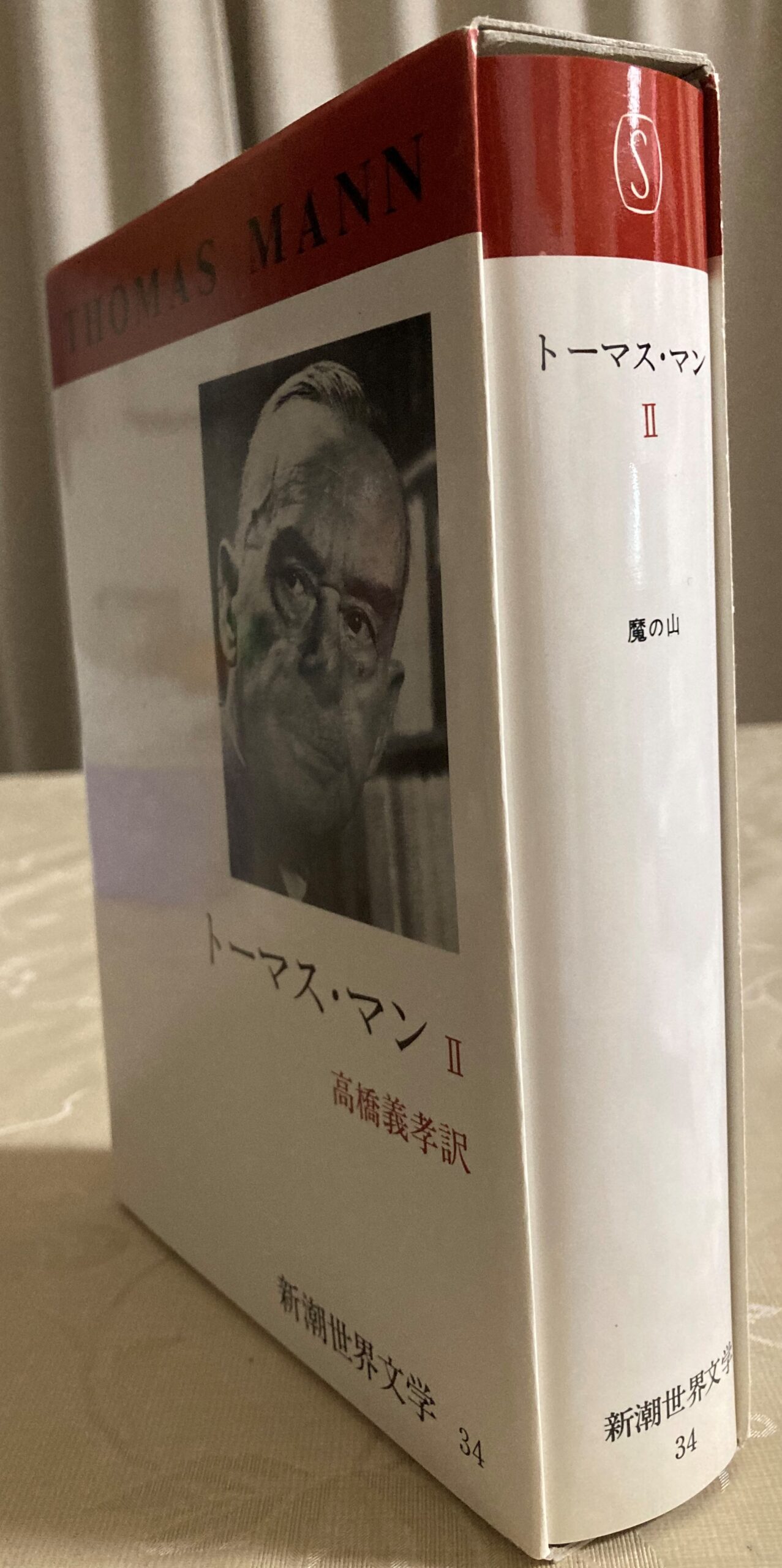

新潮文庫による

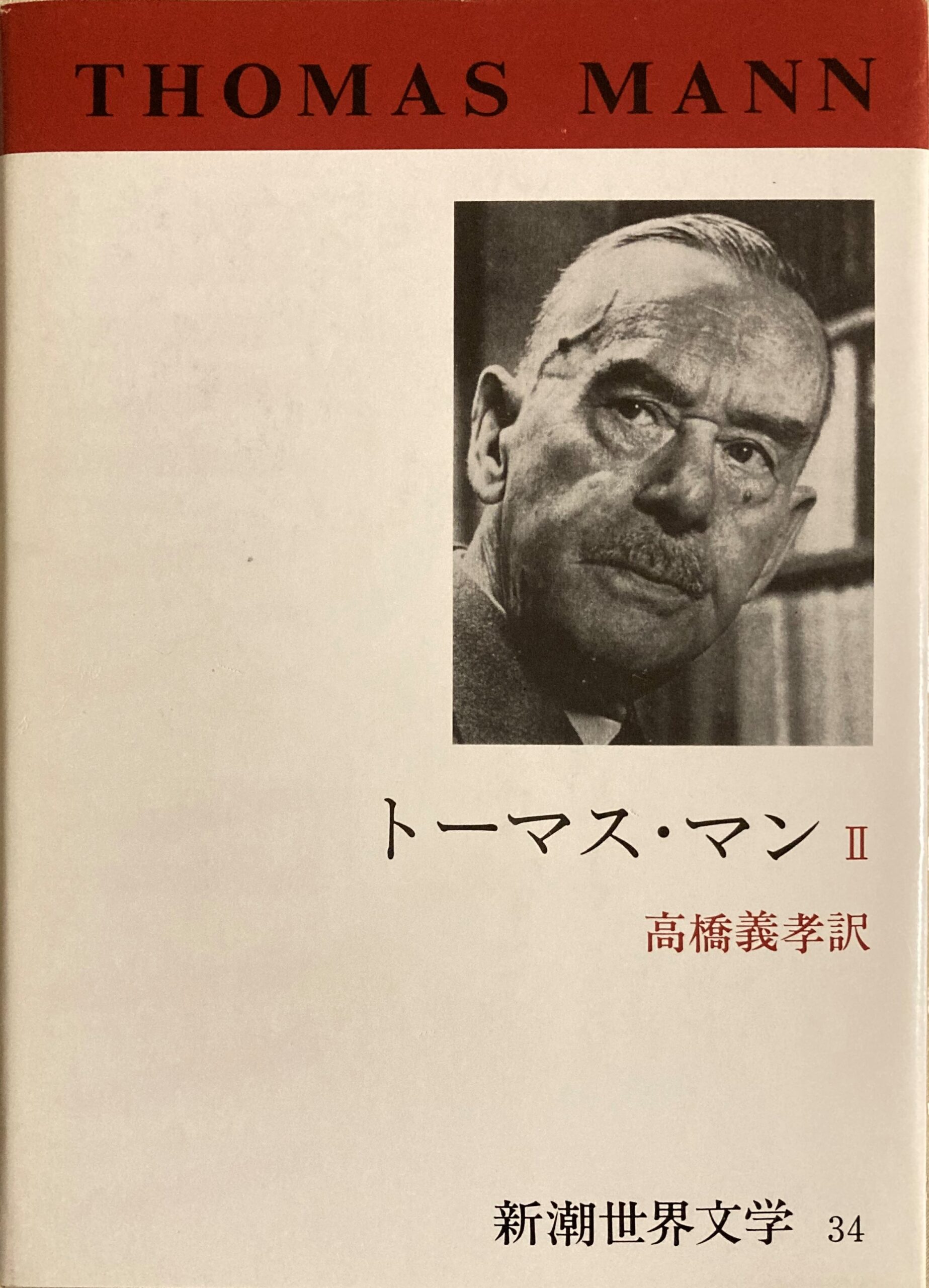

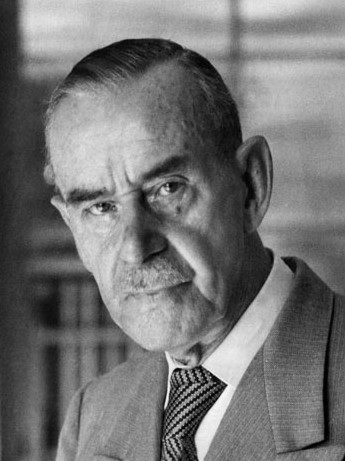

Thomas Mann, German novelist and Nobel Prize winner, c. 1940.

どんな内容なのか

膨大な長さなので、簡単に紹介するわけにはいかないのだが、何とか要約するとこういうことだ。

第一次世界大戦を目前に控えた20世紀初頭、21歳になったばかりの主人公のハンス・カストルプはいとこのヨーアヒムが入院しているスイスのアルプスのダボスにあるサナトリウム(結核療養所)の「ベルクホーフ」に見舞いに行く。

ところがハンス・カストルプ自身が結核に罹患していることが判明し、入院させられ、療養生活に入ることに。

そのベルクホーフには世界各国から様々な入院患者が集まっていて、最高責任者(病院長)のベーレンス顧問官始めそれらの入院患者たちとの交流を通じて様々な見聞を広め、その一方で同じ仲間の多くの死と直面するなど、辛い経験を繰り返しながら成長していく姿を描いていく。

こういう若者の成長物語をドイツ文学では「教養小説」と呼んでいるが、これはまさに世界屈指の教養小説と呼ばれるのが相応しい作品。

スポンサーリンク

「教養小説」なんて名前を付けるな

だが、一体全体誰が「教養小説」などというつまらない、読者の読む気を頭から削いでしまうようなくだらないジャンル名を付けたのだろうか?「発展小説」という名前もあるようだが、同じことだ。

「教養小説」なんていう分類が全く最悪だ。このタイトルを聞いて、読みたいという人がいるとは到底考えられない。

全く罪作りなものである。

教養小説の内容が、そんなありふれたありきたりのものだとすると、今時の人には全く興味を持たれない可能性があるので、ハッキリと強調しておきたいが、この魔の山はカビ臭い、無味乾燥な退屈な小説では、決してない。

僕は読んでいて実に楽しく、時に興奮させられながら、ハラハラドキドキさせられ、胸が苦しくなるほどの切なさに涙が込み上げることも珍しくなかった。

二人の悪魔のような導き役が登場

ハンス・カストルプをベルクホーフで教師のように導く並外れた教養人が二人登場してくる。

イタリア人のセテムブリーニとオーストリア人のナフタ。

この二人が最も重要な登場人物としてハンスの人生に絶大な影響を与えることになる。

そしてこの二人の生き様と思想が全く水と油、対立した思想と哲学の持ち主なのである。

セテムブリーニは徹底した民主主義者でヨーロッパの革命が人類を進歩させてきたとする典型的なヒューマニストである。人類の進歩と発展を信じいる。

一方のナフタは、非常に過激な強権的な思想の持ち主で、実はイエズス会の神父崩れである。宗教者でありながら、その思想は苛烈で、目的のためには手段を選ばないとする悪魔のような存在。カトリック教会の神父が悪魔のような存在という点が実に興味深く、このナフタには恐ろしさを感じつつも、読んでいる僕もつい引き込まれてしまう。

このナフタの思想はあのドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」の有名な「大審問官」を彷彿とさせるものだ。トーマス・マンは当然、「大審問官」を意識していたのではなかろうか。

このハンスを取り巻くセテムブリーニとナフタは事あるごとに激しく対立し、時にハンスを巻き込んで3人で思想と哲学の大議論が延々と続くことになる。

小説の全体を通じて、セテムブリーニとナフタとの激しい思想上の応酬は嫌になるくらい頻繁に出てくる。

この延々と続く議論に興味を持てないと、この小説を読み切ることはかなり困難かもしれない。僕は二人が繰り広げる思想上の議論の内容そのものに元々興味があったので、実にワクワクしながら、夢中になって読んだのだが、一般的にはかなりハードルが高いかもしれない。

こんなに対立している二人なのに、ほとんどいつも一緒にいるのも変な話しなのだが、ハンスの導き役としては、何としてもハンスを自分の思想と哲学で染めたいという思いもあるのだろう。

言ってみれば、大教養人2人による若いハンスの奪い合いなのかもしれない。

スポンサーリンク

ナフタの生き様と思想に打ちのめされる

この過激なナフタの生き様と思想には本当に打ちのめされてしまう。不幸な生い立ちと恵まれない環境の中で育ったナフタが、必死に学んで権力を獲得しようと画策する姿は正に壮絶。それがハンスに対して自らの口で告白されるのだが、本当に凄まじい。

これを読むだけでも、「魔の山」を読む価値があるように思えるほどだ。

その悪魔的な生き方を最後まで激しく貫いたナフタの生き様を、是非ともしっかりと確認してほしい。

終盤のクラシック音楽の話しが熱を帯びる

終盤、ベーレンス顧問官が購入してくれた蓄音機絡みのエピソードで、ハンスがクラシック音楽にハマっていく様が詳しく描かれる。

トーマス・マンは音楽に深く通暁していて、作曲家を主人公にした作品も非常に多い。そのマンが小説の中で、ハンスが熱愛した5つの音楽を語る。ドイツ人なのに、ドイツ人作曲家が作曲した作品が一曲しかないのが気になる。やけにフランスの作品が多く、その中に我が愛するドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」が入っているのにビックリした。その解説ぶりがすごい。さすがに曲の本質をついていて唸ってしまう。

そして最後はシューベルトのあの「菩提樹」である。歌曲集「冬の旅」の中の一曲である「菩提樹」。この曲に対して、ハンスがどうして心を奪われるのかを詳細に分析していく。

そしてこのことが衝撃と感動のエンディングに繋がっていくのを知るとき、思わず感動に心が震えてしまう。

トーマス・マンの生涯

トーマス・マンは1875年にハンザ同盟で隆盛を誇った北ドイツの自由都市リューベックの豪商の家に生まれた。1900年には自らのマン家の歴史を扱った「ブッデンブローク家の人々」が出版されて、新進作家として著しい名声を獲得する。僕が愛して止まない「トニオ・クレーゲル」はそれから3年後の28歳の時の作品だ。

1929年にはこの「ブッデンブローク家の人々」を主な対象としてノーベル文学賞を受賞。

1933年にヒトラーが政権を握ると、ナチスを嫌ってドイツを抜け出し、スイスを経由して34年に最終的にアメリカに亡命。

その後はドイツ批判、つまり深い自己批判を展開し、自らと向き合った。

マンの人生、生涯を辿ってものすごく気になるのは、彼の身近に自殺者が非常に多いということだ。

先ずは実の二人の妹が共に自殺しており、アメリカ亡命後も何と作家となった長男のクラウス・マンも自殺してしまった。

これは兄、あるいは父の存在が原因だったわけでは決してないのだが、マンにとっては耐え難い心の傷になっていたはずである。

その影響もあってか、「魔の山」の中にも、主要登場人物の思わぬ自殺が描かれることになる。

マンの作品としては、その他に「ヴェニスに死す」「マーリオと魔術師」「ヨーゼフとその兄弟」「ワイマールのロッテ」「ファウストゥス博士」など多数。膨大な亡命期の「日記」も残されている。

「魔の山」とマンに取り憑かれた著名人

「魔の山」に取り憑かれた著名人は多い。何と言っても特筆したいのは、あのカナダの生んだ空前の鬼才・天才ピアニストのグレン・グールドだ。グールドは文学にも非常に造詣が深かった人間で、漱石の「草枕」を愛読していたことは広く知られているが、20世紀に書かれた小説では夏目漱石の「草枕」とトーマス・マンの「魔の山」を読めば足りると言い切ってしまっているほどだ。

実際にはそんなことは決してなくて、20世紀にはまだまだ山のように重要な、すなわち読まなければならない小説はあるのだが、あの空前の鬼才にして天才ピアニストがいうと、いかにも特別な説得力がある。

それだけ思い入れが強かったのであろう。

身近な日本人では、三島由紀夫や北杜夫、辻邦生が熱烈なトーマス・マンの愛読者として名高い。大江健三郎もそうだ。

この著名作家たちが「魔の山」をどれだけ愛読していたのかは良く分からないが、マンの影響を強く受けていることだけは間違いない。

日本画家の東山魁夷がトーマス・マン、とりわけ「魔の山」を心の糧にしているということは随想で読んだことがある。

他に「魔の山」に傾倒しているのは松岡正剛である。彼の例の「千夜千冊」の中にマンの「魔の山」が取り上げられていて、非常に本質をつく傾聴に値する書評が読み応え十分だ。

スポンサーリンク

マンの卓越した描写技法

「魔の山」ではマンはその卓越した独特の描写技法を駆使している。

色々とあるのだが、非常に印象的な特に顕著な2点に触れておきたい。

先ずはその時間の取り扱い方である。

この時間の概念については、小説の中でもハンスがいとこのヨーアヒムと何度も語り合う重要なテーマでもあるのだが、とにかく相当に変化球が投げられるので、注意が必要だ。

ホンの数分のことに何ページも使って微細に描写するかと思えば、一挙に年単位で飛んでしまったり。正しく変幻自在。単に分量のことを言っているのではない。

同じ時間が長かったり、短かったりする独特の魔術のような描写方法。ここはトコトン、マンに振り回されてほしい。

もう一つは、映画的に言うと、カメラ目線の変更というか、語りの主体が変わり、それに応じて目線が目まぐるしく変換されること。

この小説の多くは、主人公ハンスの主観で語られ、彼の視線で描写されるのだが、頻繁に作者の視線となり、更にもっとカメラが俯瞰し、遥かかなた、あるいは上空の高いところからハンスの行動を眺める視点が出てくる。これは神の視線かもしれない。

その俯瞰的に遠くからハンスの行動を描写する部分が頗るすごい。極めて印象的で、まるで優れた一編の詩のようだ。

特に彼の運命を決めるような大きな節目で用いられ、本当にドキッとさせられる。

マンの霊筆はすごいとしか言いようがない。

不満と満たされない思いも

僕はこの「魔の山」を読み終えて、大いに満足し、深い達成感を味わっているのだが、実は少し満たされないというか、不満もあった。

ハッキリ言ってしまうと、読む前に抱いていた印象と少し違う部分があり、期待を満たされなかったという思いである。

主人公ハンスに少し不満あり

僕はトーマス・マンの若き日の名作「トニオ・クレーゲル」を熱愛しているのだが、一般的にはあのトニオの延長線上にハンスがいると解されている。

ところが、トニオの苦悩の方が深く、切実であり、感情移入しやすい。あのトニオがあれから如何に成長し、あの時の苦悩と夢がどのように解決されるのかと期待してしまうのだが、ハンスは悩める人というよりも、屈託がなく明るくて、大変なおしゃべり。

ハッキリ言ってしゃべり過ぎだ。もっともっと苦しんで、悩み抜いてほしい。

ゼテルブリームとナフタという二人のあまりにも対照的な教師役と深く関わりながら、ハンス自身の答えは出ているのか。色々と話す割には、底が浅いように感じてしまう。

ハンスの切ない恋もそうだ。もうちょっと踏み込めなかっただろうか?

などと、若干の不満もあることにはあるのだが、これだけの濃密は文学作品は滅多にあるものではない。

文学と哲学好きは絶対に読まないとダメだ

これだけの大長編で、内容も驚くほど濃密なだけに、そう簡単に手を出せる作品ではない。

だが、文学に興味も持っている人はもちろん、歴史や哲学、思想に興味のある方にとっても、これはどうしても読んでおきたいものだ。

ドストエフスキーほど強烈な感銘を受けるものではなく、色合いが随分と異なるが、この「魔の山」にはドストエフスキーの名作群に勝るとも劣らない感動がある。

挑戦してみる方、大歓迎。

ちなみに現在、最も入手しやすい新潮文庫は、フォントも随分と大きくなって、実に読みやすくなった。高橋義孝の日本語訳もかなり読みやすく、安心してこれをお勧めしたい。

☟ 興味を持たれた方はこちらからご購入ください。電子書籍もあります。

上巻1,100円(税込)下巻1,155円(税込)送料無料。 電子書籍 上巻979円(税込)下巻1,089円(税込)。

魔の山 下 (新潮文庫 マー1-3 新潮文庫) [ トーマス・マン ]