目 次

シリカゲル法によるドライフラワーの結果は?

今年、初めて試みたシリカゲル法によるドライフラワーの成否を確認する日が、遂にやってきた!

シリカゲルに漬け込んだというか、埋没させたシャクヤクの花々は果たしてどうなったのか?

僕は期待と不安とで内心穏やかならぬ日々がずっと続いていた。

復習:シリカゲルでどれだけ作ったの?

結果を報告する前に、僕が今年初めて乾燥剤であるシリカゲルを使ってシャクヤクのドライフラワーを作ろうとしたのは、2回に渡って、4つの容器を使ってトライしてみた。その基礎データの確認がこれだ。

1.5月5日(日)に作ったもの シリカゲル5㎏使用

① プラスチック密閉容器(中型)

ラテンドール2輪・春の粧1輪

② ジッパーアルミ袋(3kg)

春の粧2輪

2.5月8日(水)に作ったもの シリカゲル6㎏使用

① プラスチック密閉容器(大型)

ラテンドール3輪(うち1本は、1本の茎で2輪が隣り合って咲いているもの)、春の粧1輪

② ジッパーアルミ袋(5kg)

春の粧2輪(1本の茎で2輪が隣り合って咲いているもの)

シリカゲル法で僕が目指したもの

シャクヤクのドライフラワーは、去年初めてハンギング法と呼ばれているいわゆる花を逆さ吊りにする方法で、非常に簡単に作ることができて、しかも丸々1年前に作ったドライフラワーが今でも崩れずにそのまま保存されている話しは再三してきたとおり。

したがって、ハンギング法でドライフラワーを作ることには自信があり、去年と同じものなら問題なく作れたのだが、僕はいわゆる一般的なドライフラワー(もちろんハンギング法を指す)には不満があった。

あれはシャクヤクの花のミイラであり、花の大きさも約3分の1に縮んでしまうばかりか、花の色も完全に劣化し、元のシャクヤクの花が持つ類い稀なとてつもなくゴージャスで美しい花の魅力が失われていた。

僕は何とかしてあのシャクヤクの生花の美しさとボリューム感をそっくりそのまま残した生花とあまり変わらないドライフラワーを使ってみたかったのである。

形、大きさ、そして色。あのゴージャスにして豪華な花をそっくりそのまま保存したい。これが僕の夢だった。

シリカゲルを使えばそれが実現できそうだということが判明した。

スポンサーリンク

シリカゲル法での制約と限界

一方でこの夢のようなシリカゲル法には、一つの大きな制約と限界があった。

それは茎の部分まで含めてのドライフラワーは作れないということだった。

シリカゲル法でドライフラワーを作るに当たっての鉄則として、茎は切り落とし、花の部分だけを対象にドライフラワーにするというものだった。

僕はどうしてもそれが許容できなかった。花だけではなく、茎を一緒に残したい。葉っぱも残したい。そうでなければ花だけが綺麗なドライフラワーになっても、それは首のコレクションであって、それでは僕は納得できなかった。

ハンギング法で作るドライフラワーと同様に茎も葉っぱもそのまま残し、しかも花は生花と同じ大きさと色を残したいということだ。

わがままが過ぎるだろうか?

というわけで、僕は色々と試行錯誤を重ねることになったわけだ。

その結果がどうなったのかというのが、今回のレポートである。

3日のタイムラグはあったが同時に開封

最初のものと2回目のものとの間には3日間のタイムラグがあったが、先ずは最初に5.5に作ったものを開けてみたところ、完全にドライ化していたので、思い切って5.8に作ったものも全て開けてみた。

5月17日(金)の夜のことだった。

最初に作ったものからは12日後。2回目の5.8からは9日後のことである。

シリカゲルの袋にも1週間後と書かれていたので、日数的には不足ない日数が経過していた。

で、結果はどうだったのか?

スポンサーリンク

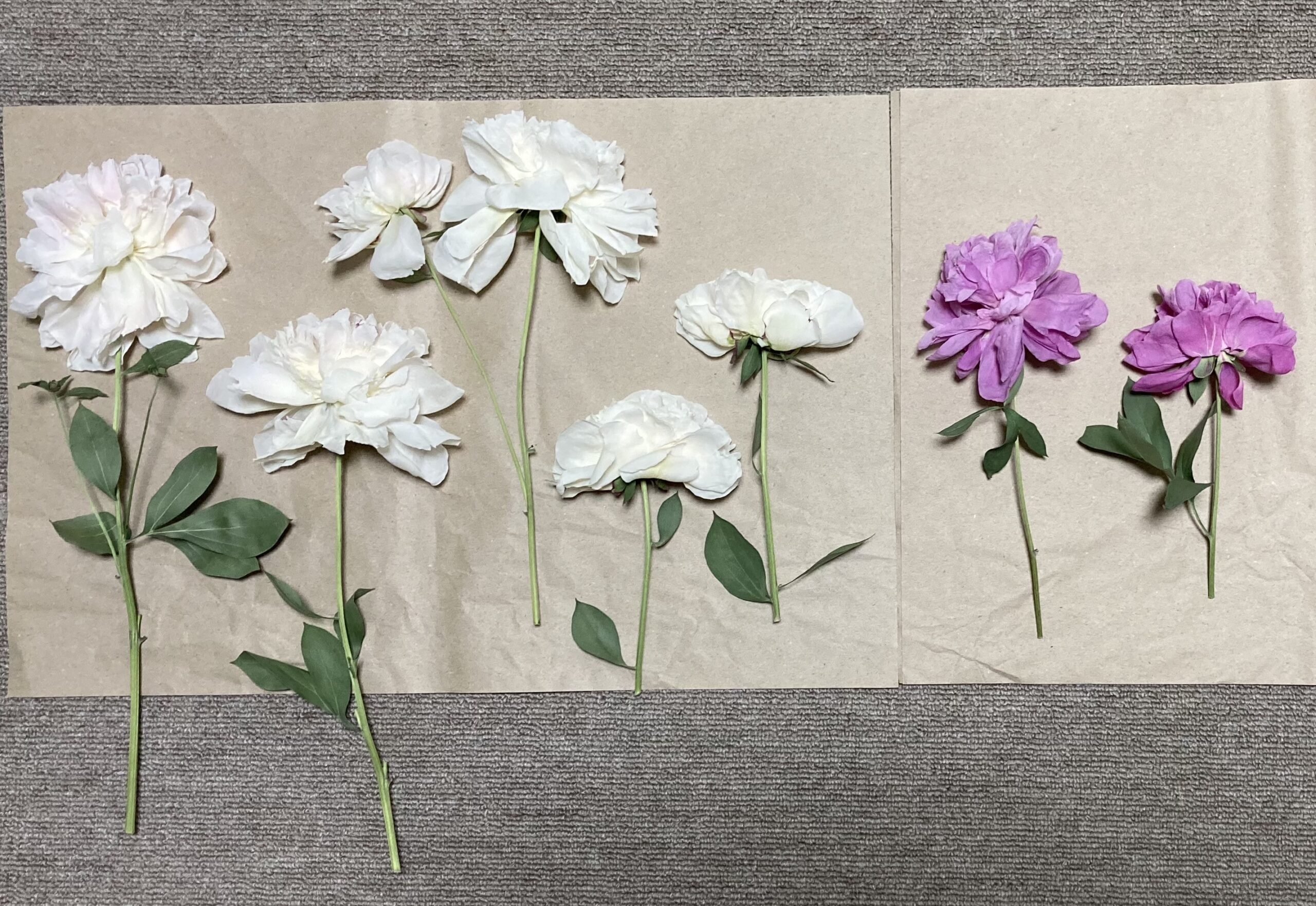

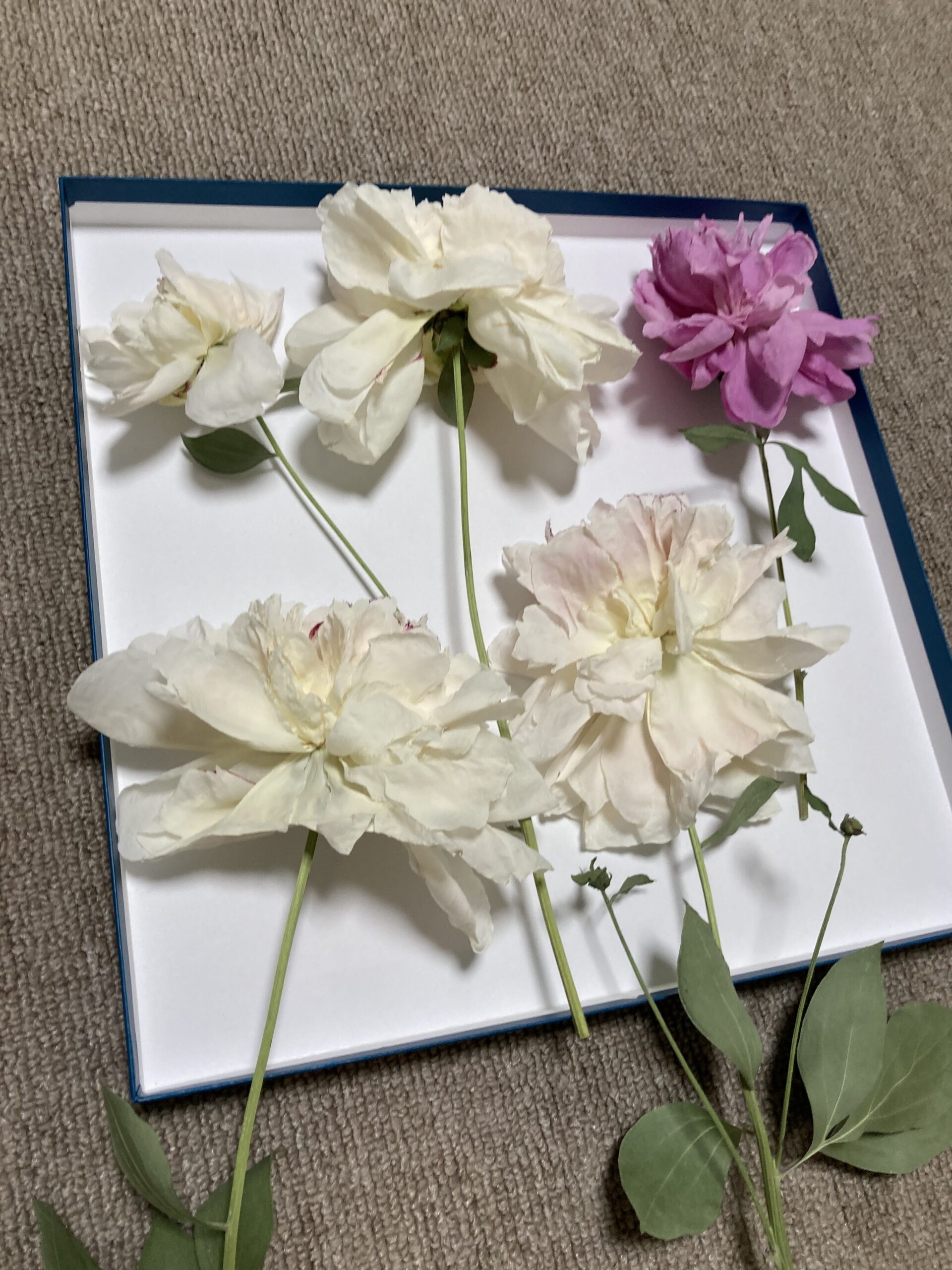

密閉ケースは大成功!

結論的に言うと、密閉ケースの中で埋没させたものは、僕の想像を遥かに超える素晴らしい出来栄えとなった。

思わず「ワアッ!」と声を上げてしまった。信じられないものを目の当たりにした感動に襲われた。

全く信じ難い程の凄いドライフラワーを目の当たりにして、しばし言葉を失った。

結論的には、僕の強い夢はほぼ叶った格好となった。

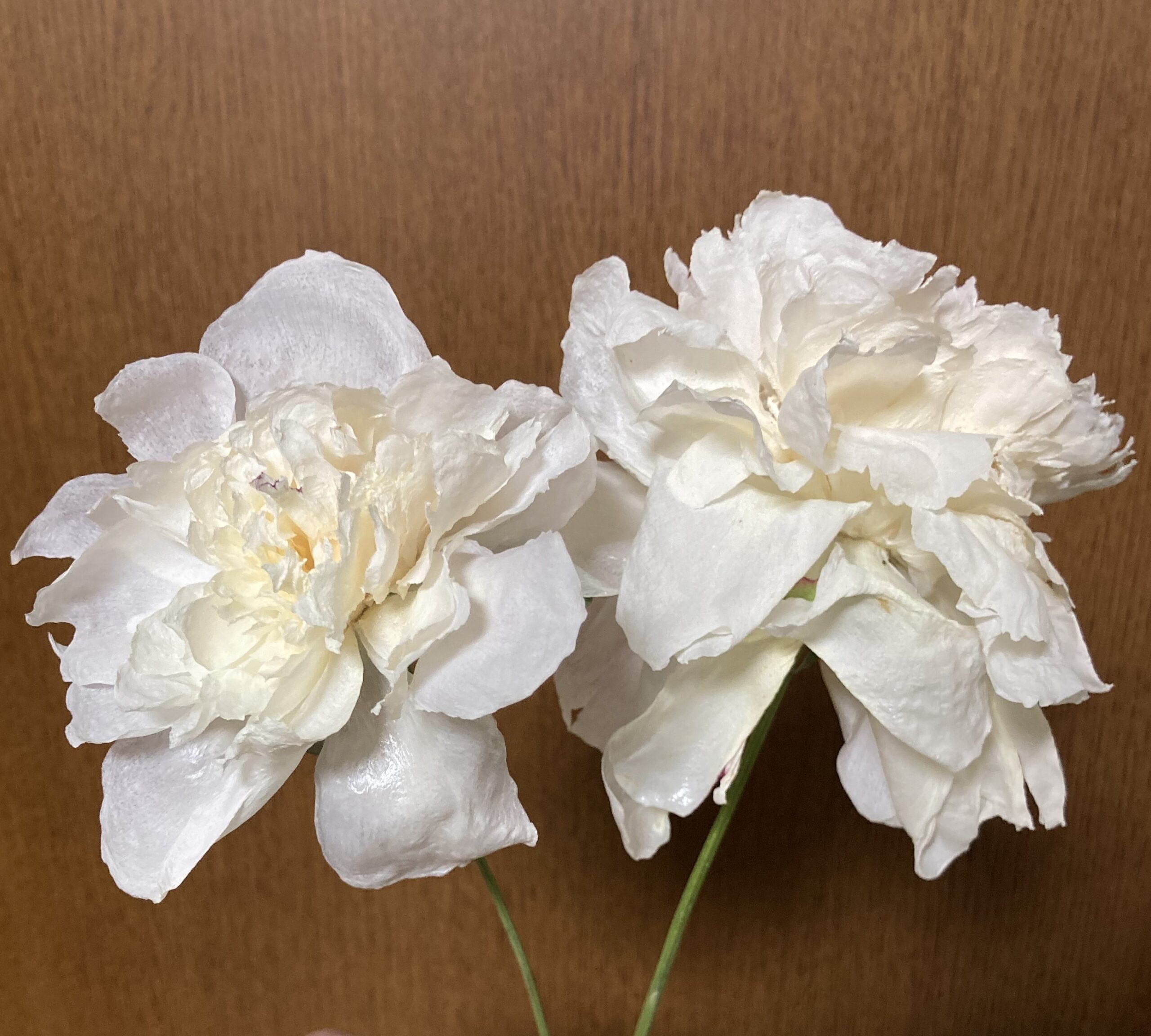

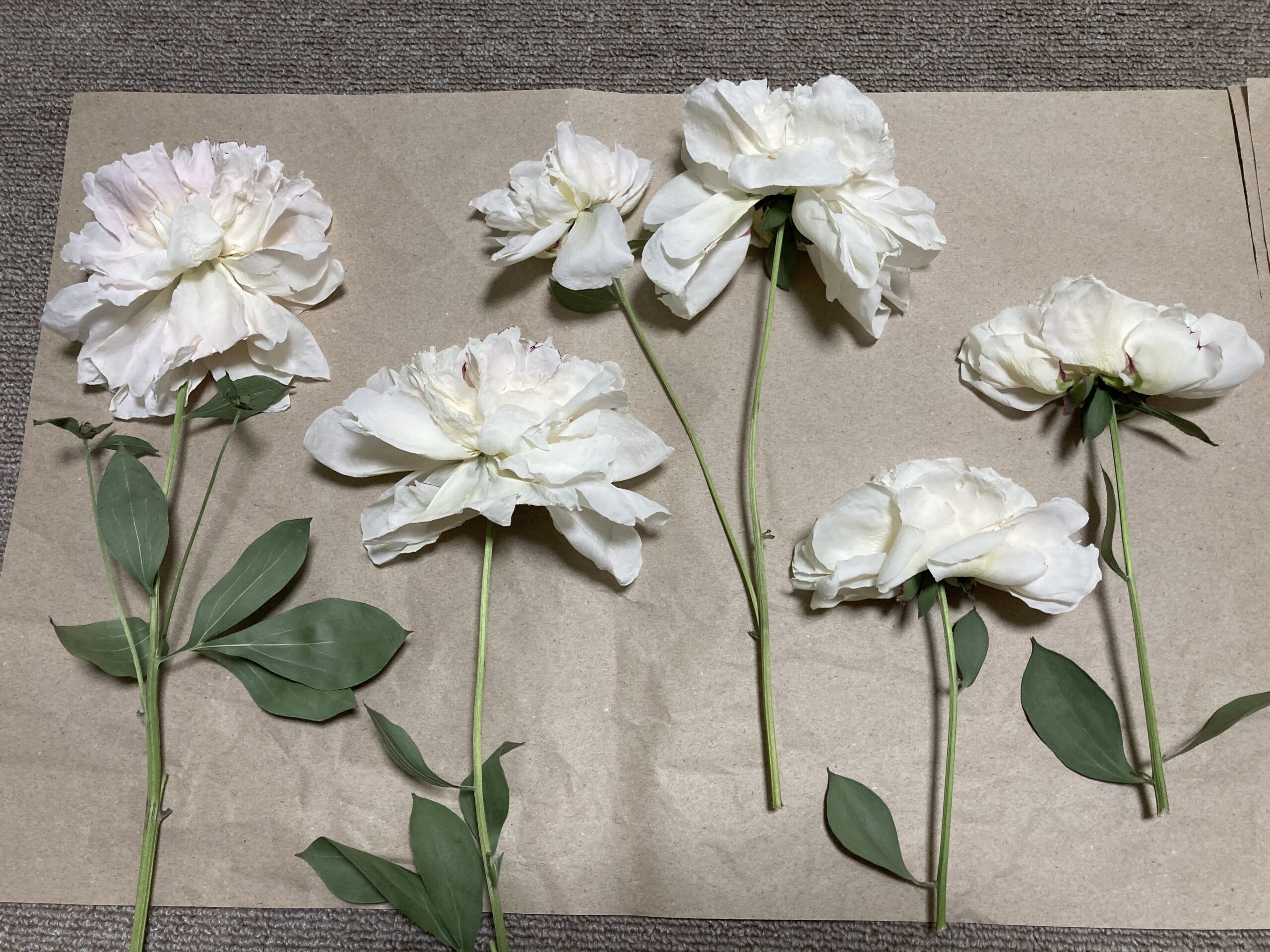

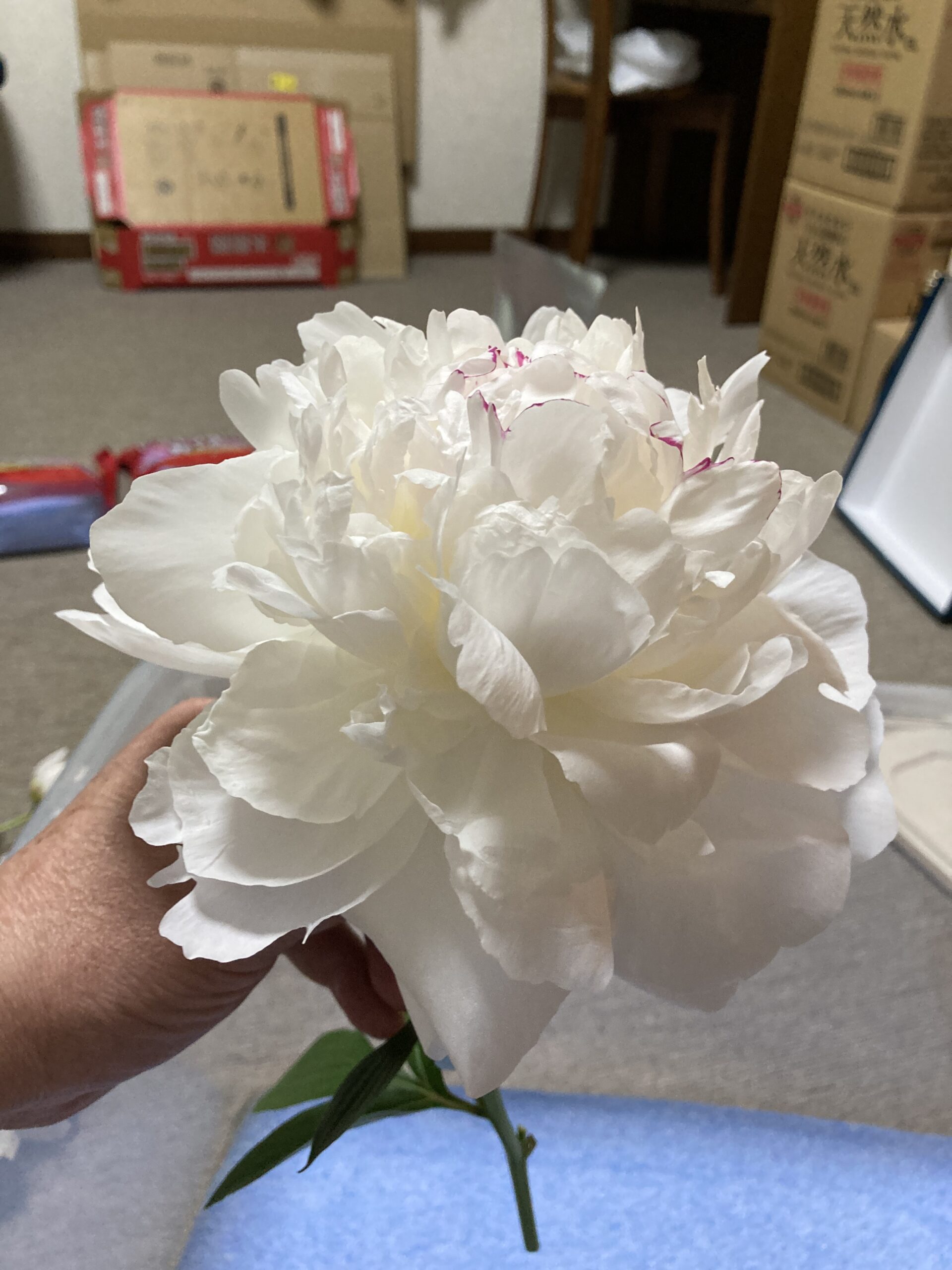

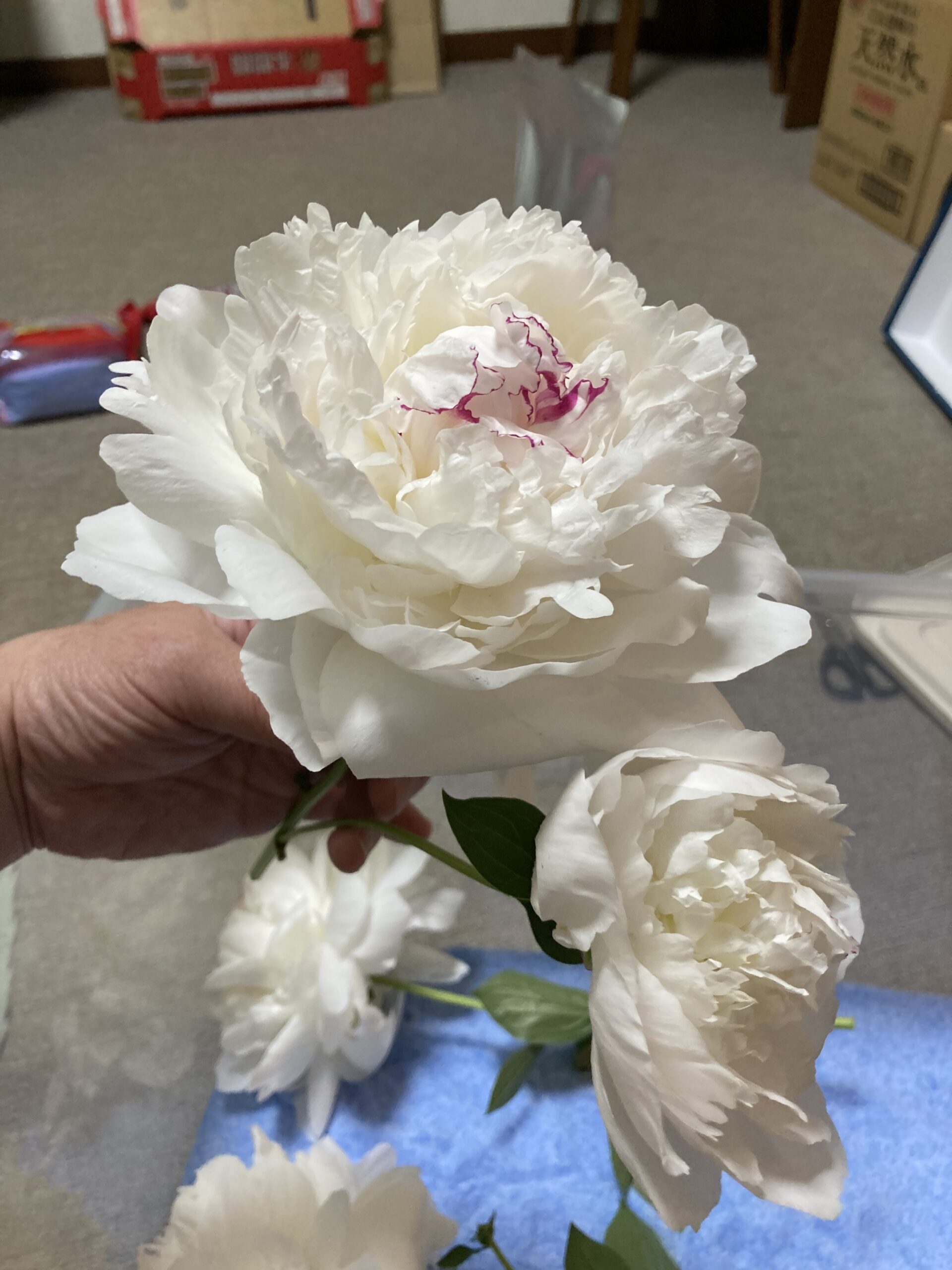

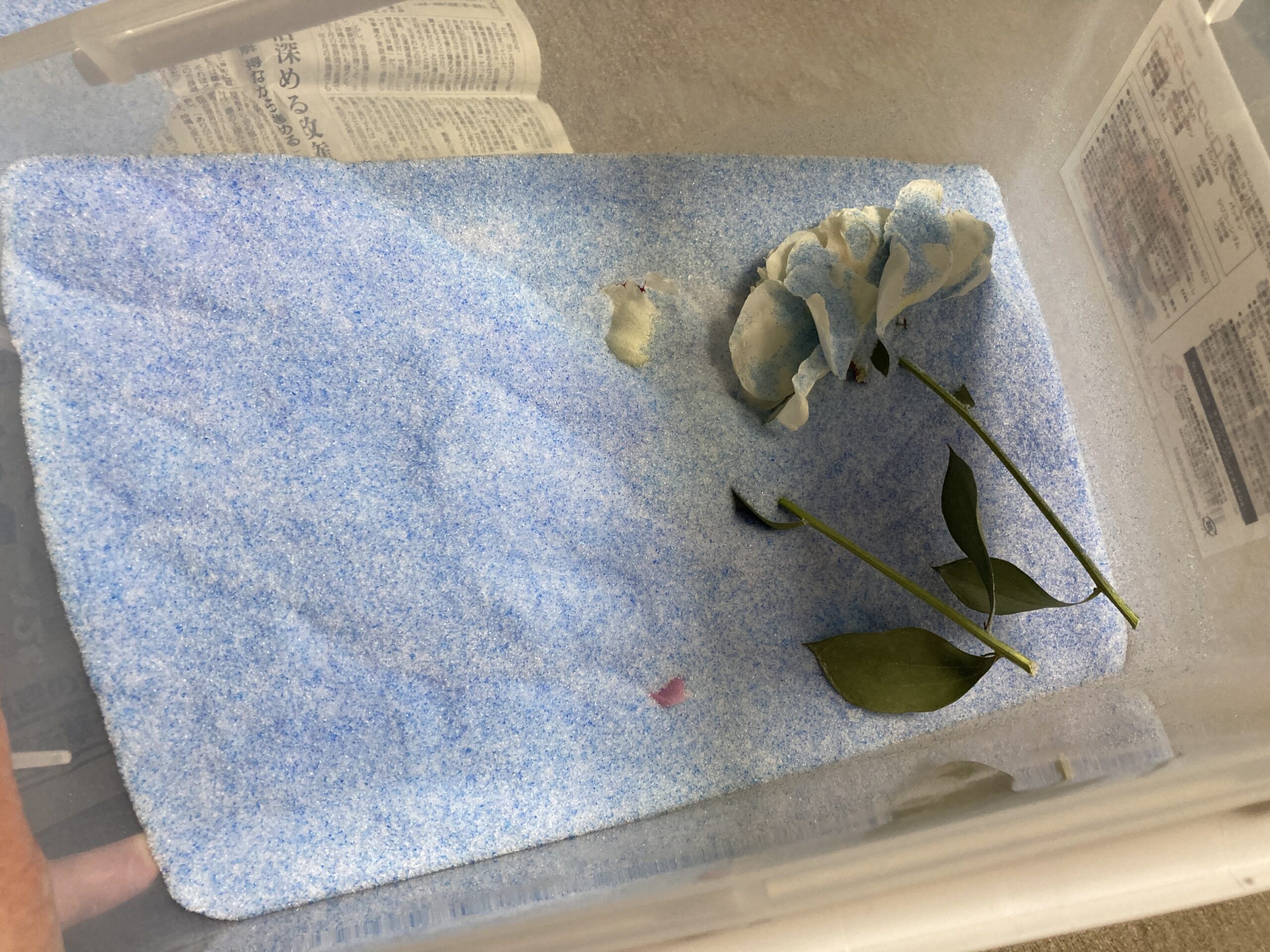

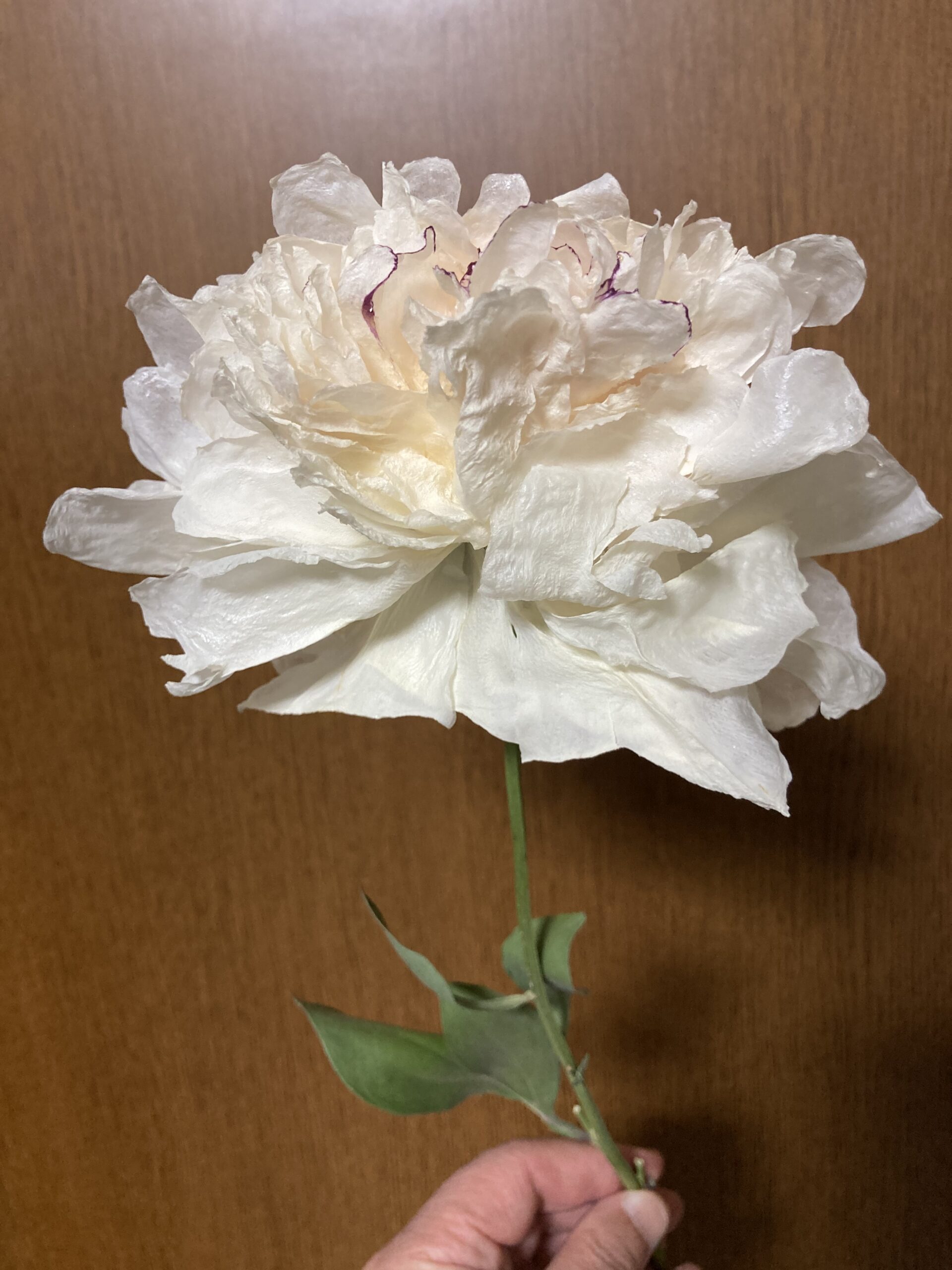

とにかく現物を見てもらおう。

一目瞭然だ。

どうだろうこれは?

ほとんど生花そのもの見紛うばかり。

僕が強く望んでいたシャクヤクの花のゴージャスさを形も大きさも色もそっくりそのまま残したいという夢がほぼ叶った。

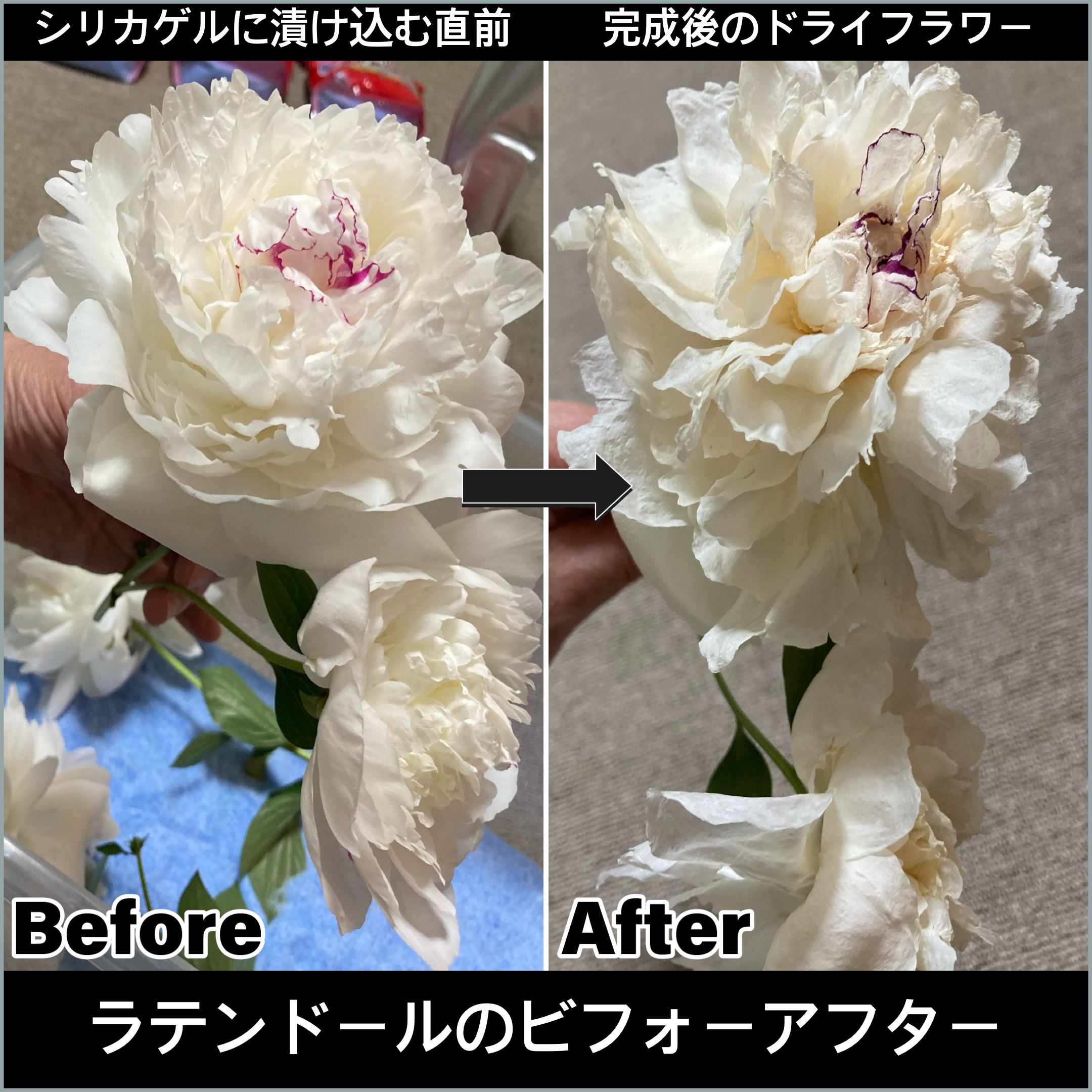

花の大きさ、色、ほぼ生花と遜色がない。シリカゲルに埋没させる前に撮影した生花の写真と比べても、ほとんど違いがないほどの驚くべき結果に、戦慄が止まらなかった。

恐るべきシリカゲル。その実力の程を思い知らされた。

スポンサーリンク

どこが満たされたのか

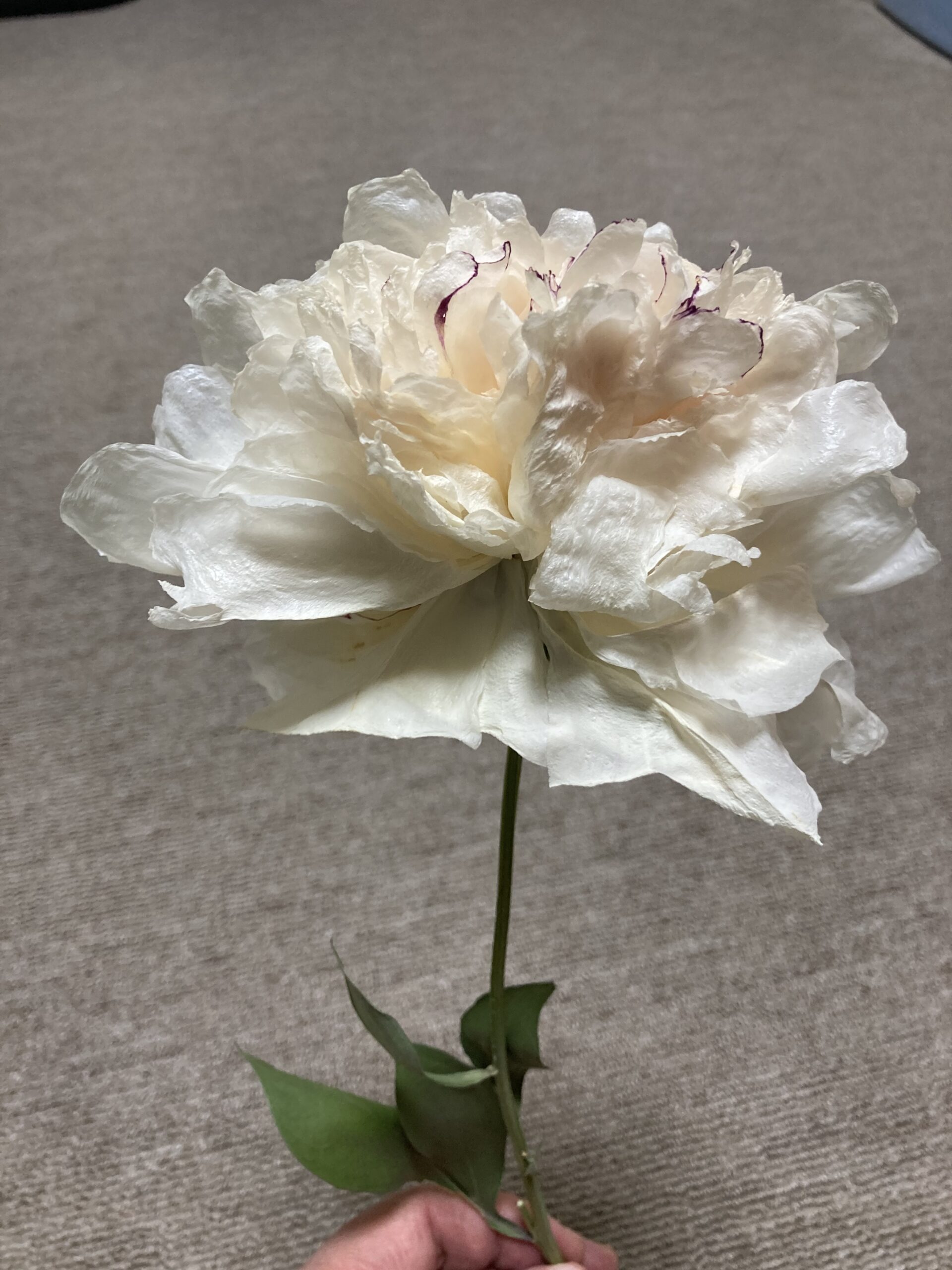

とにかく花の大きさはほぼ実物大。全く縮んでいない。花びらの広がりもそっくりそのままの姿を留めている。これは本当にすごいことだと驚嘆するしかない。

そして花の色だ。これがまた見事の一言に尽きる。

僕が望んだ本来の花そのものの姿をそっくりそのまま残すという願いが叶い、希望が満たされた。

ラテンドールの紫のラインもそのまま

色もラテンドールの純白は少し薄い黄色味を帯びているが、驚くべきことはあのラテンドールならではの、花の中心部分の例の紫のラインがしっかりとあのままの姿と色で残っていること。

これには衝撃を受け。これを何としても残したかったのである。感動した。

春の粧のあのピンク色もそのまま

春の粧もご覧のとおり。あの清楚なピンク色がそっくりそのまま残っている。奇跡だ!と言ってしまいたくなる。

スポンサーリンク

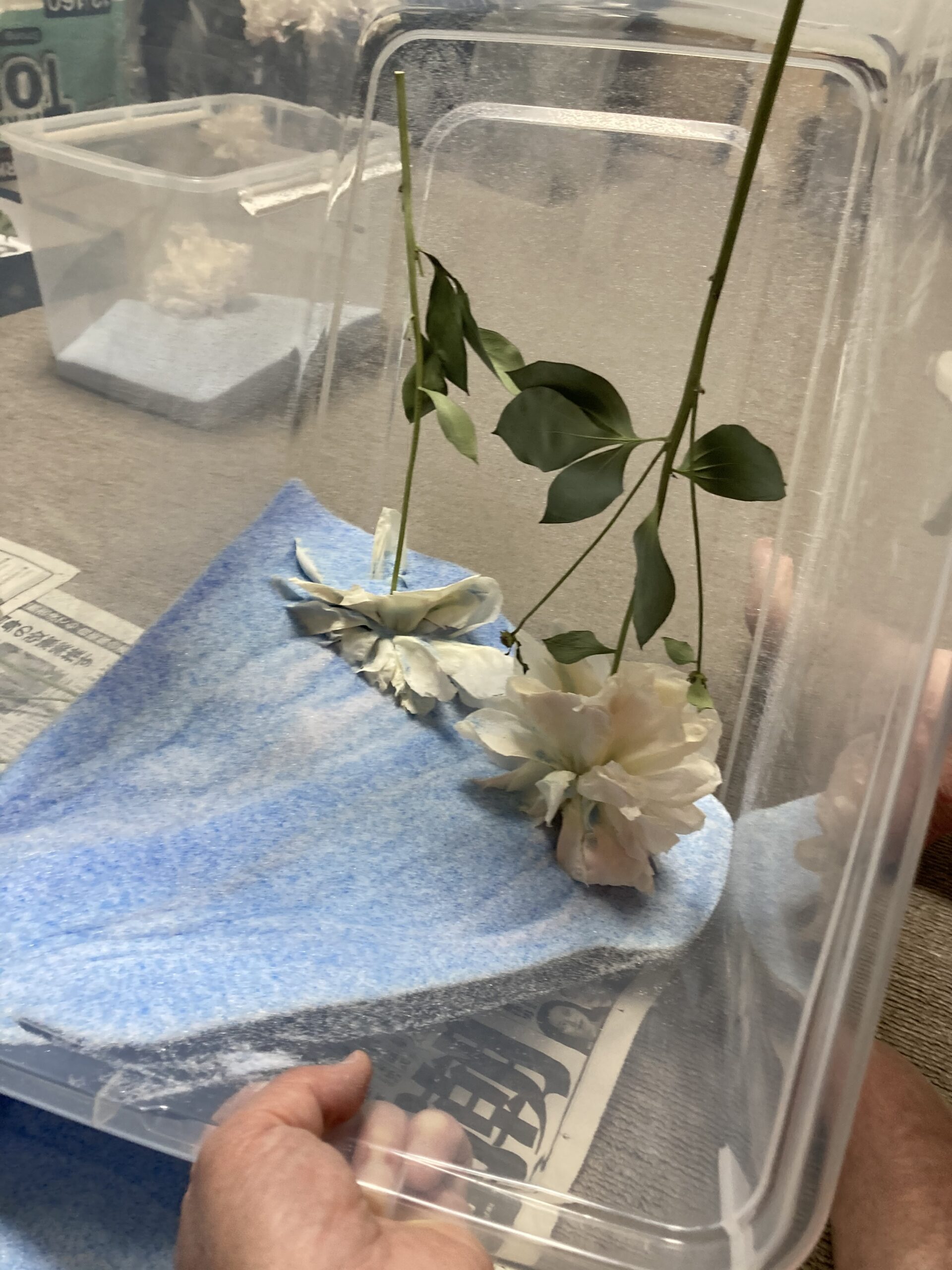

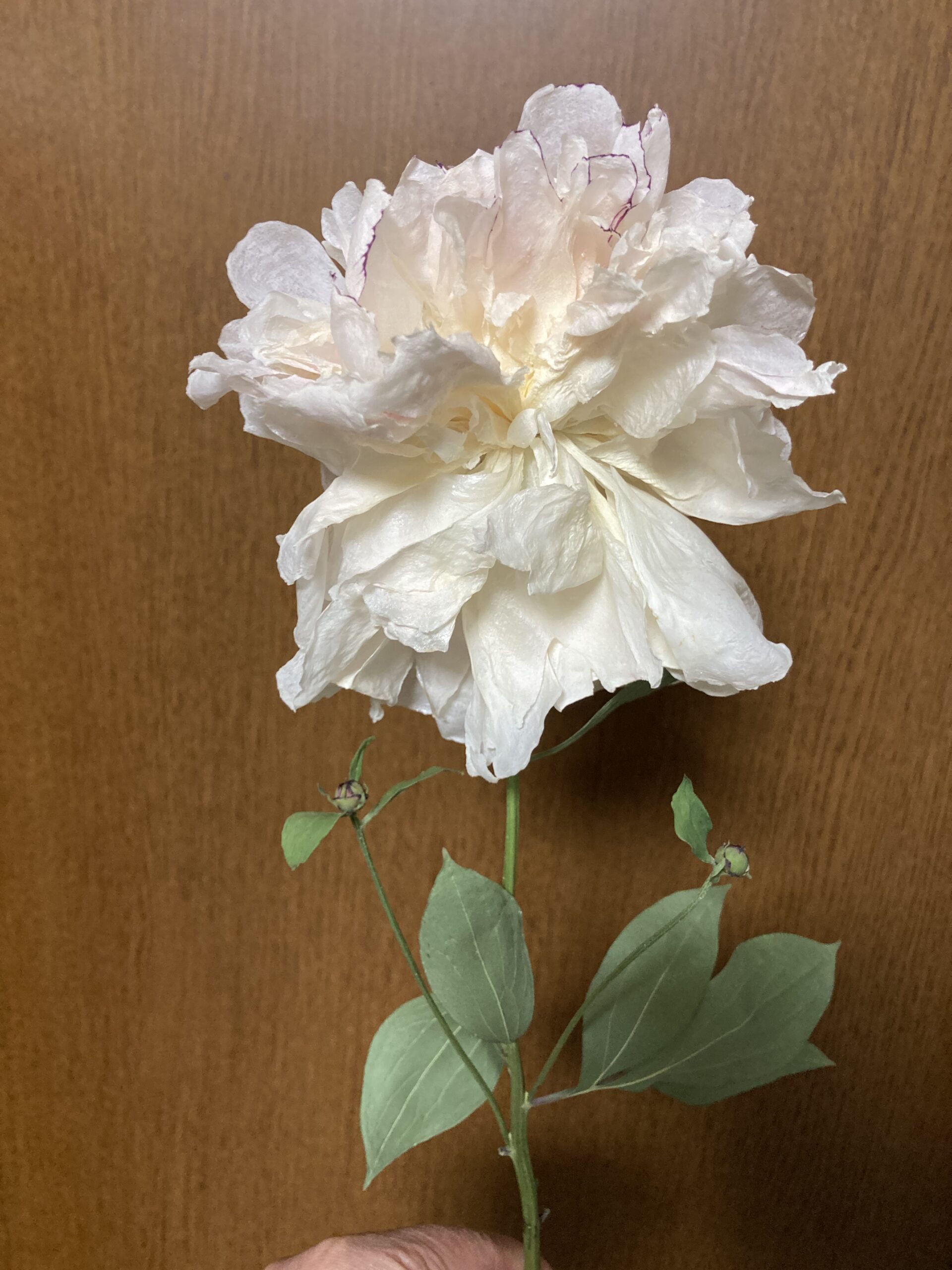

茎も葉っぱもちゃんとそのまま

シリカゲル法では花そのものだけをドライフラワーにして、茎も葉っぱも切り落とすのが鉄則だ。

それをどうしても打ち破りたかった僕は、色々と試行錯誤を重ねたのだが、うまくいった。これはかなり画期的なことではないだろうか?何といってもシリカゲル法では茎も葉っぱも削除してもらうことが前提となっているのだから。

僕は初めてのシリカゲル法で、いきなり茎と葉っぱを残したままでドライフラワー化に成功した。

どこに課題が残ったのか

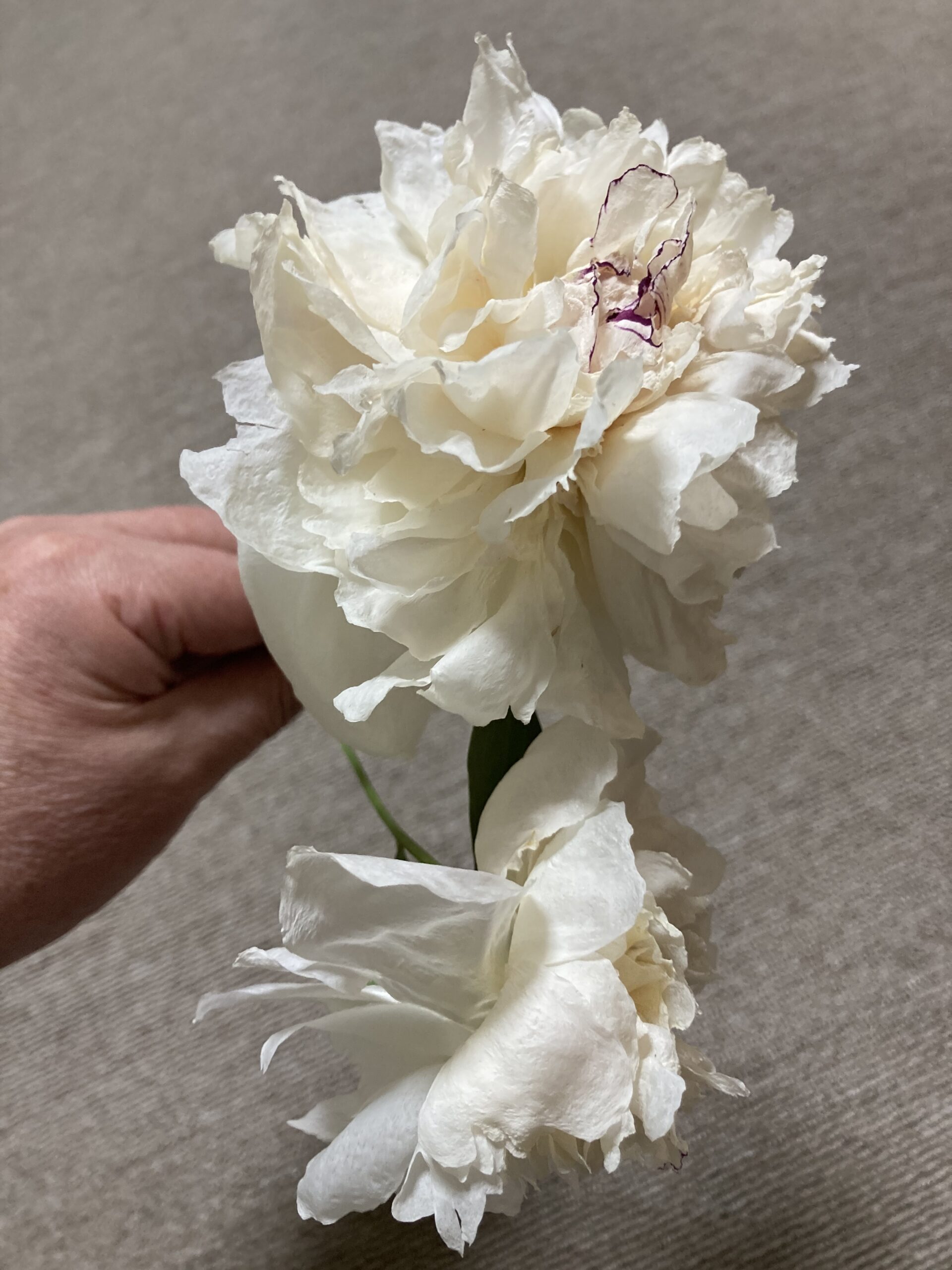

但し、全ての点で満足できるという結果ではなかった。

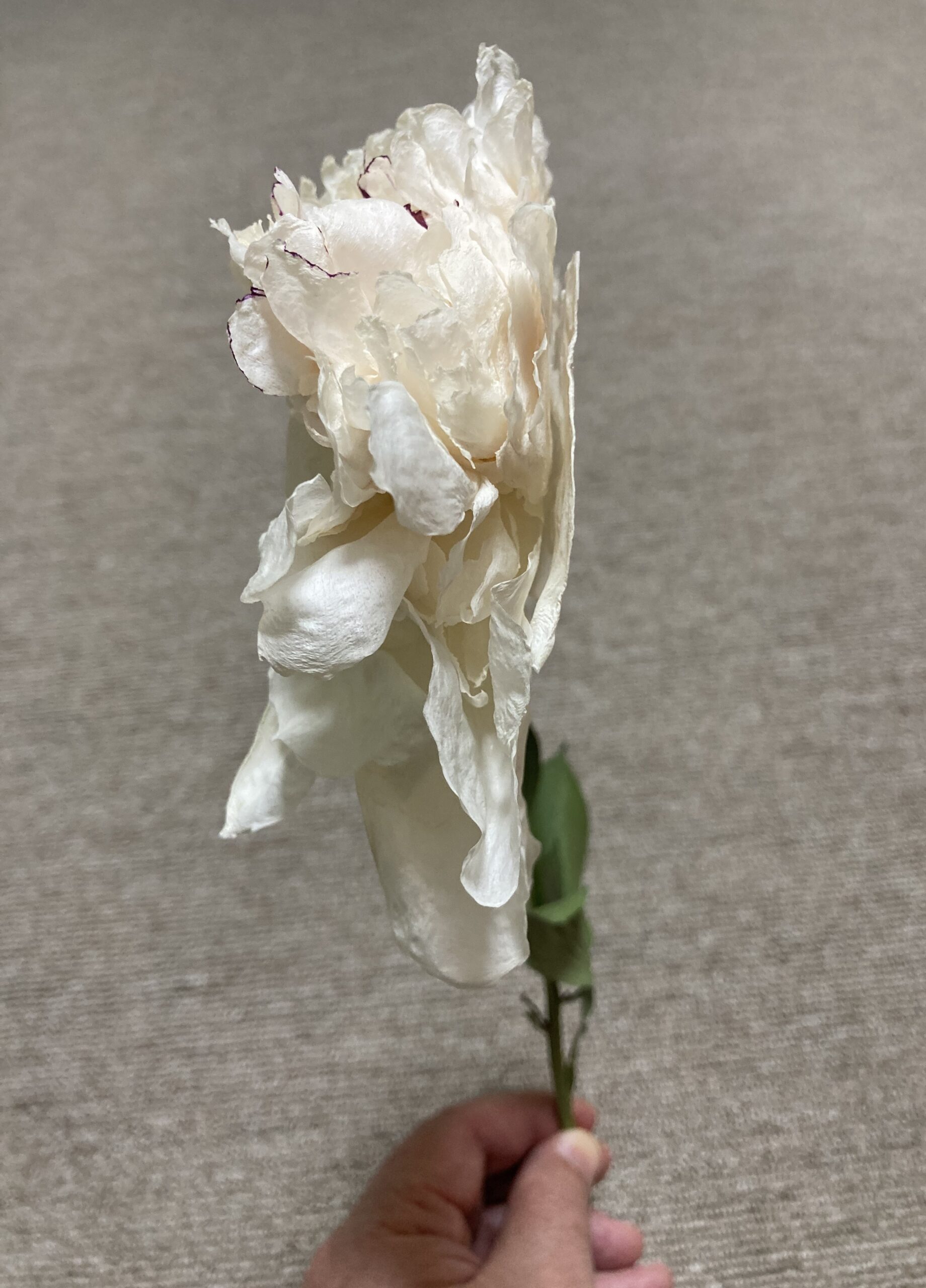

実はかなり致命的というか決定的な問題が発覚した。

このことは、茎と葉っぱを残せたこととの裏返しでもあった。

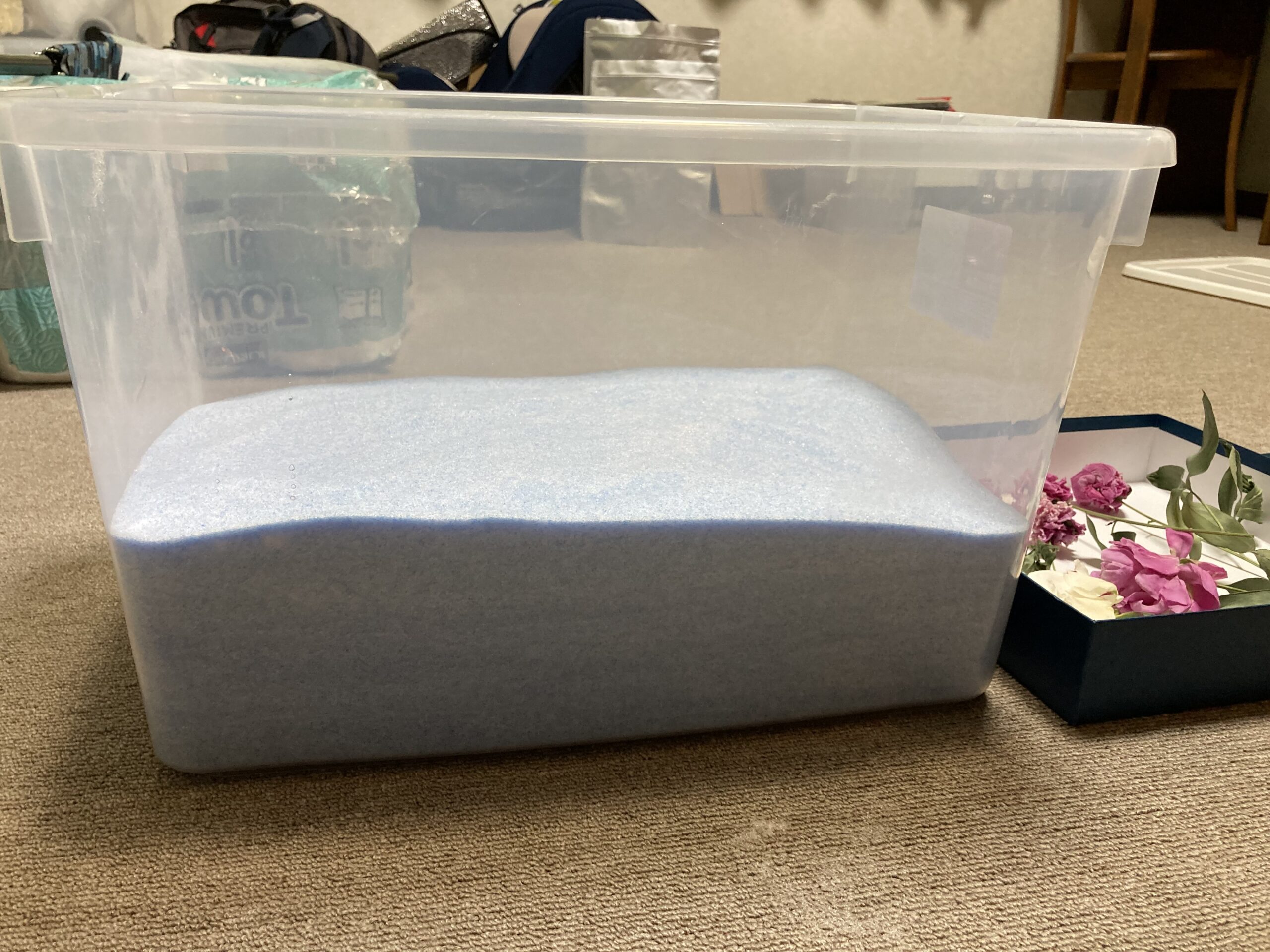

今回、茎と葉っぱを残してドライフラワーを作るに当たっては、どうしてもシリカゲルの上に横に寝かせて作る必要があったのだ。

立てて作るとすると、ケースにかなりの高さが求められ、その立てたシャクヤク全体をシリカゲルに埋没させようとすると、想像がつくだろうが、膨大な量のシリカゲルが必要となる。

そんな理由から、実際にはシャクヤクを横にして、その上からシリカゲルをかける。

ケースの底に敷き詰めたシリカゲルの上に茎と葉っぱも付いたシャクヤクの大輪を横に寝かせて、その上からシリカゲルをまいて埋没させるわけだ。

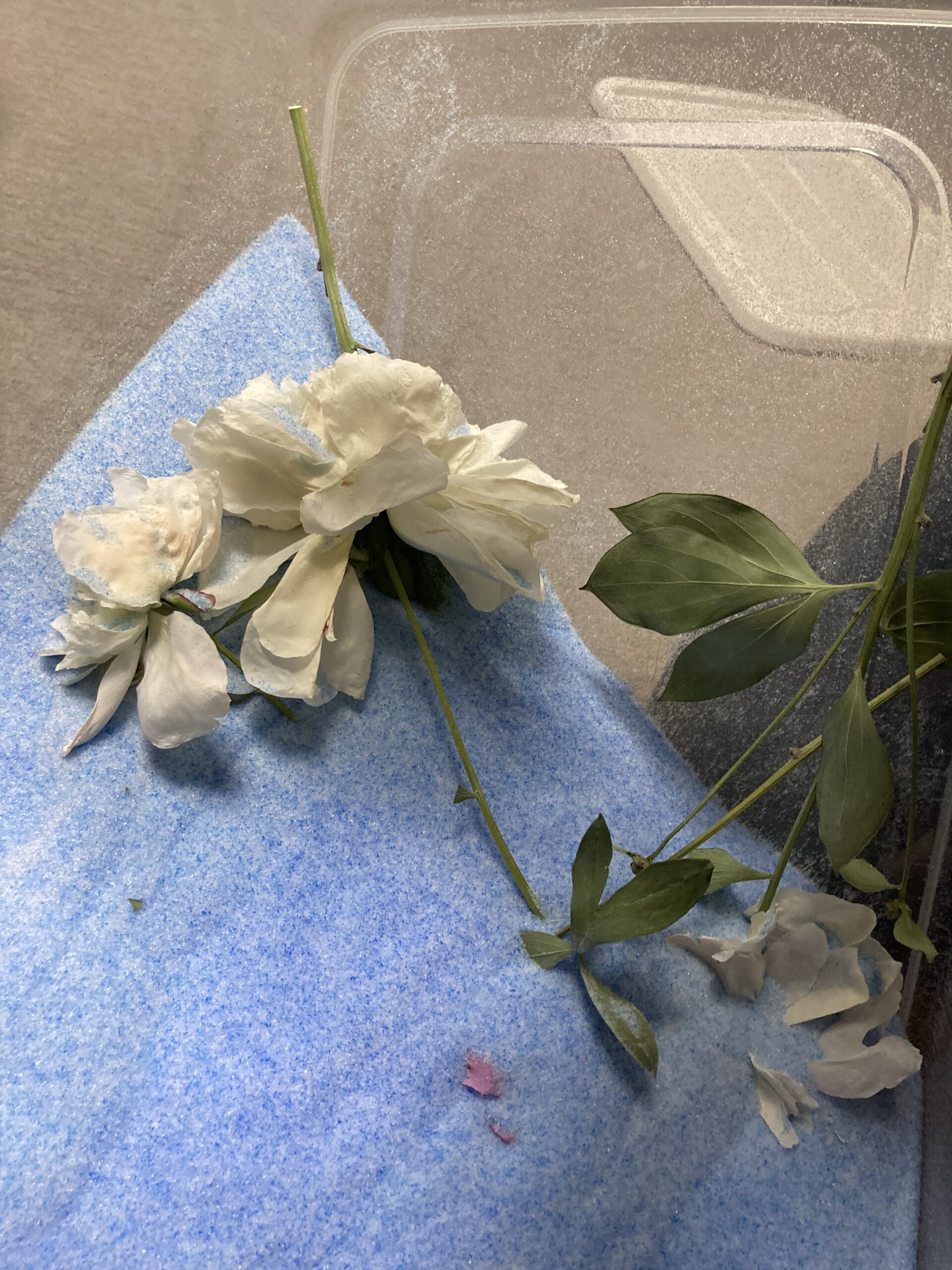

結局、シャクヤクの花はシリカゲルの間にサンドウィッチの具のようになる。その結果、出来上がったドライフラワーはどうなったか?

これも一目瞭然だ。

ぺちゃんこに潰れてしまっているのだ。全てのドライフラワーに共通で、下にした面が潰れている。

上からシリカゲルを振りかけて埋没させた側は膨らみが残っているのだが、下にした部分がぺちゃんこだ。

これは残念!

今回は初めての挑戦だった。こうなると分かっていれば、少し対策が立てられた気もする。

スポンサーリンク

課題にどう対策を取ればいいだろうか?

僕は3cm程の厚みに敷き詰めたシリカゲルの上に、そのまま水平のままシャクヤクを横たえ、その上からシリカゲルを降り注いだ。

それを真横から見れば、下面の花の厚み部分相当が持ち上がっていて、茎が上向きになっていたはずだ。

その上からシリカゲルをかけて埋没させれば、その重さに耐えかねて、下にした部分が押し潰されることになる。

花の下のシリカゲルは3cm程でその下はプラスチックケースの底になるので、固くて押し潰されてしまうのだろうか。

だとしたら、シャクヤクの花を横にする際に、ただ水平に置くのではなく、予め穴を掘っておいて花の下側の膨らみ部分をその穴にすっぽりと入り込むように置いたらどうだろうか?

そうすれば少なくともぺちゃんこになることは回避できそうな気がする。

もっとも実際にはそんなに簡単なことではない。ドライフラワー用のシリカゲルは本当に驚く程粒子の細かい小粒なもので、サラサラとしていて、砂というよりもパウダーに近い非常に柔らかいものだ。

穴を掘ってもその形状のままで保たれない。直ぐに崩れてしまうので、下側の花の膨らみを穴にはめ込むなんてことはほとんど不可能だと思われる。

だが、それしか方法はなさそうだ。

何とか試してみたい。

スポンサーリンク

生花と遜色のない見事な出来栄え!

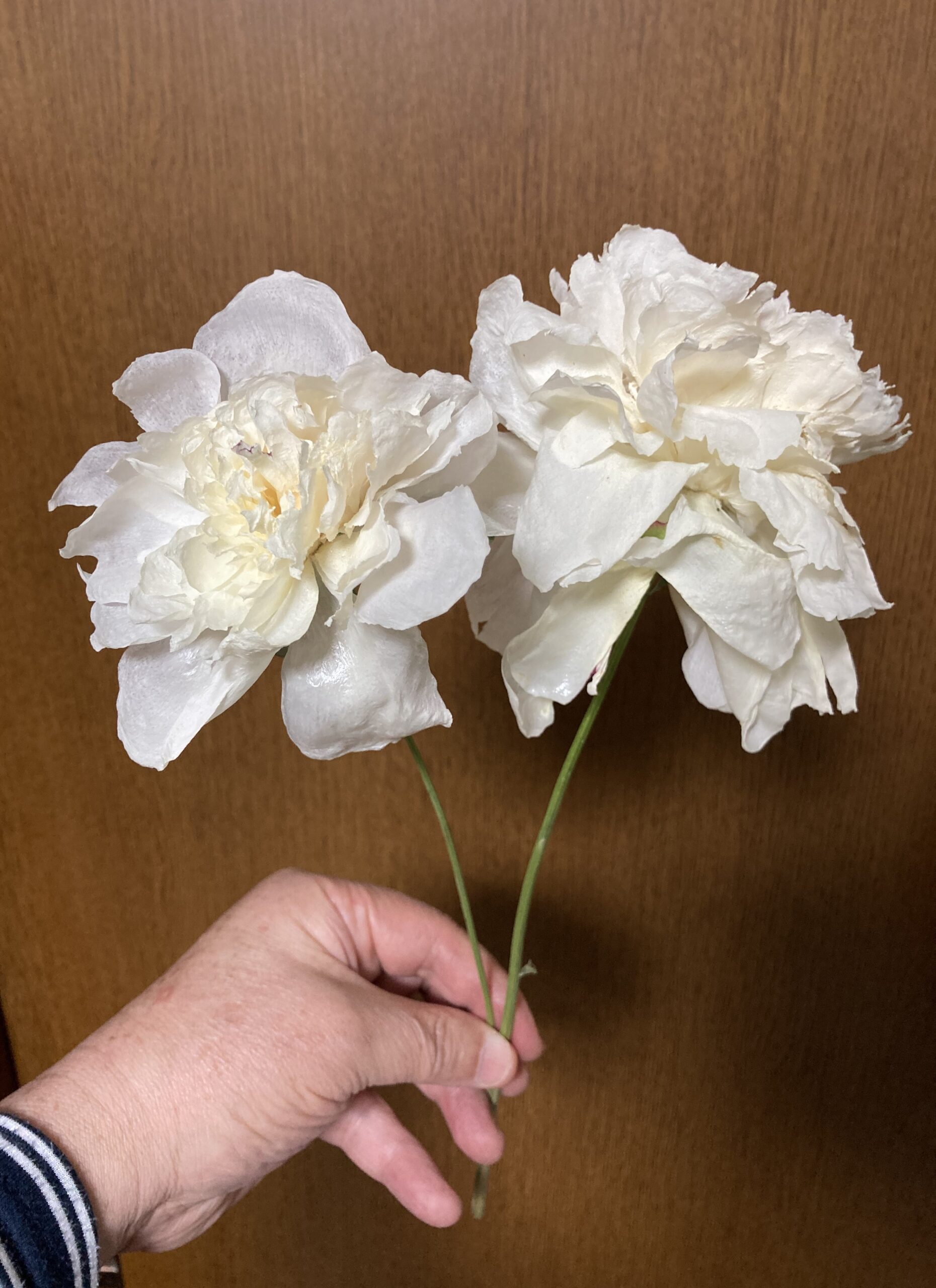

そんな片面がぺちゃんこになるという致命的な欠陥も、真っ正面からこのドライフラワーを見れば、どうでもいいことのように思えてくる。

本当に素晴らしい出来栄えだ。

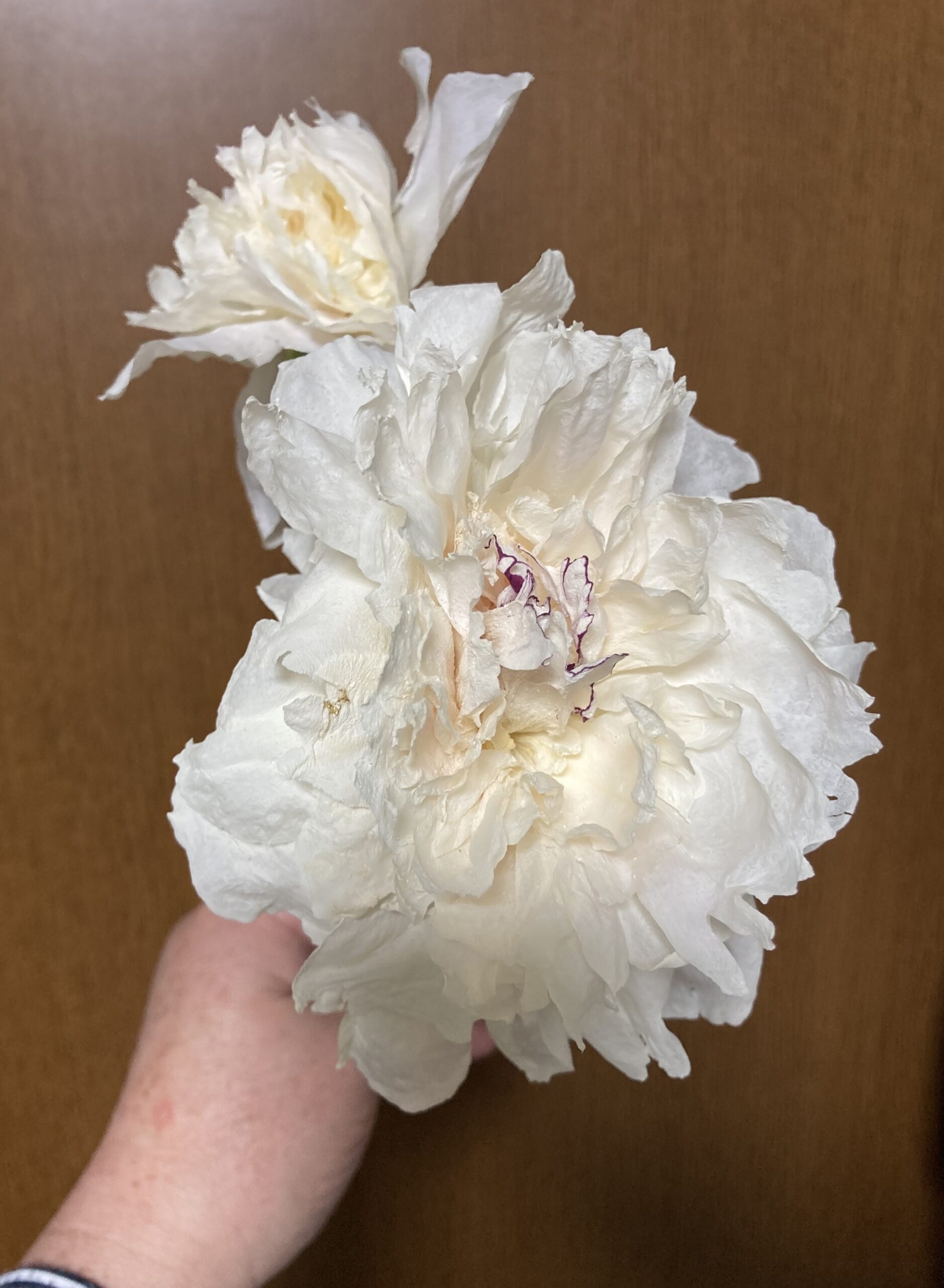

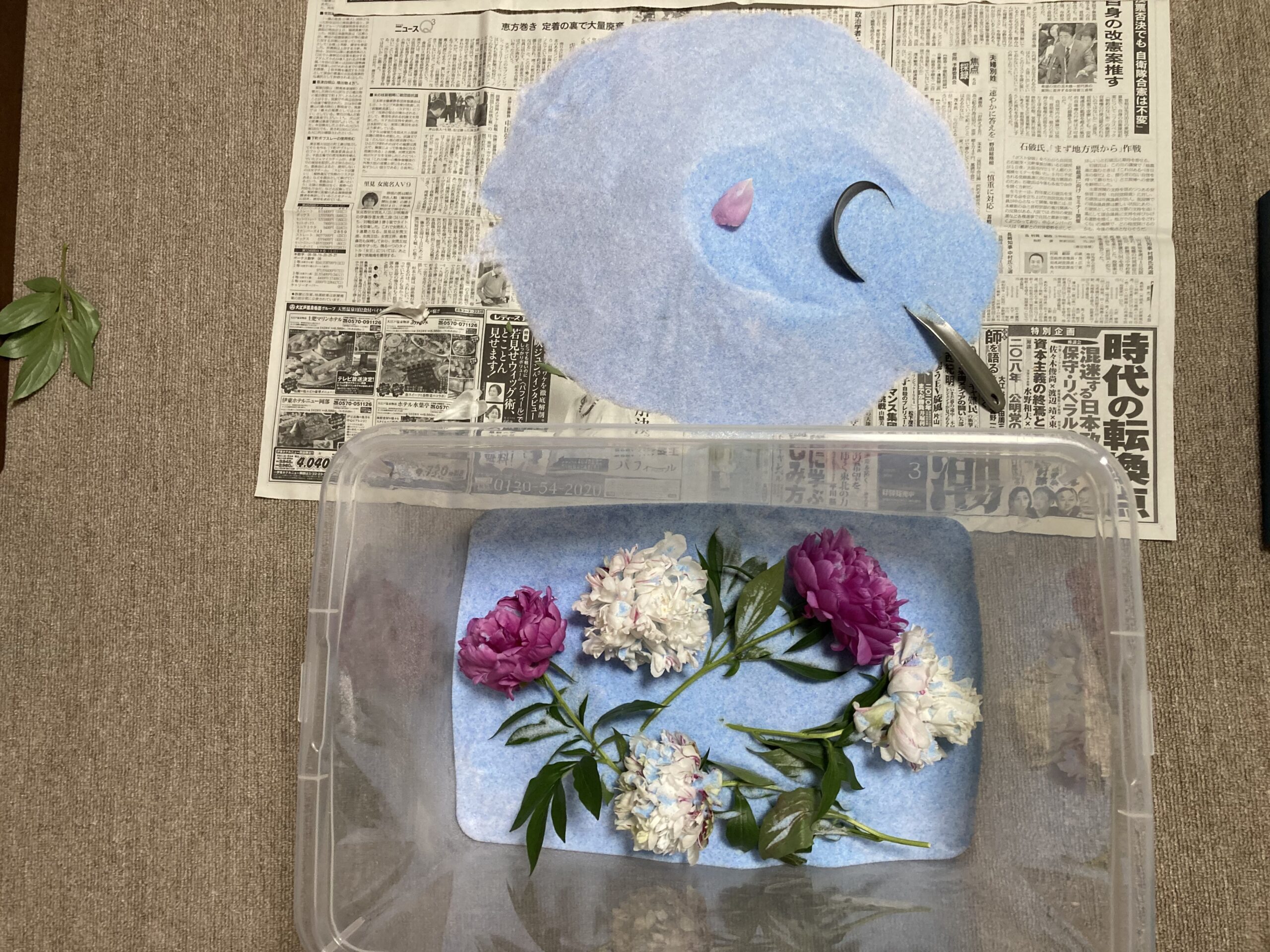

ここに密閉ケースに入れてシリカゲルに埋没させる直前の花の写真を再掲させてもらう。

いかがだろうか?

上記の2枚をビフォーアフターで見てもらう。

スポンサーリンク

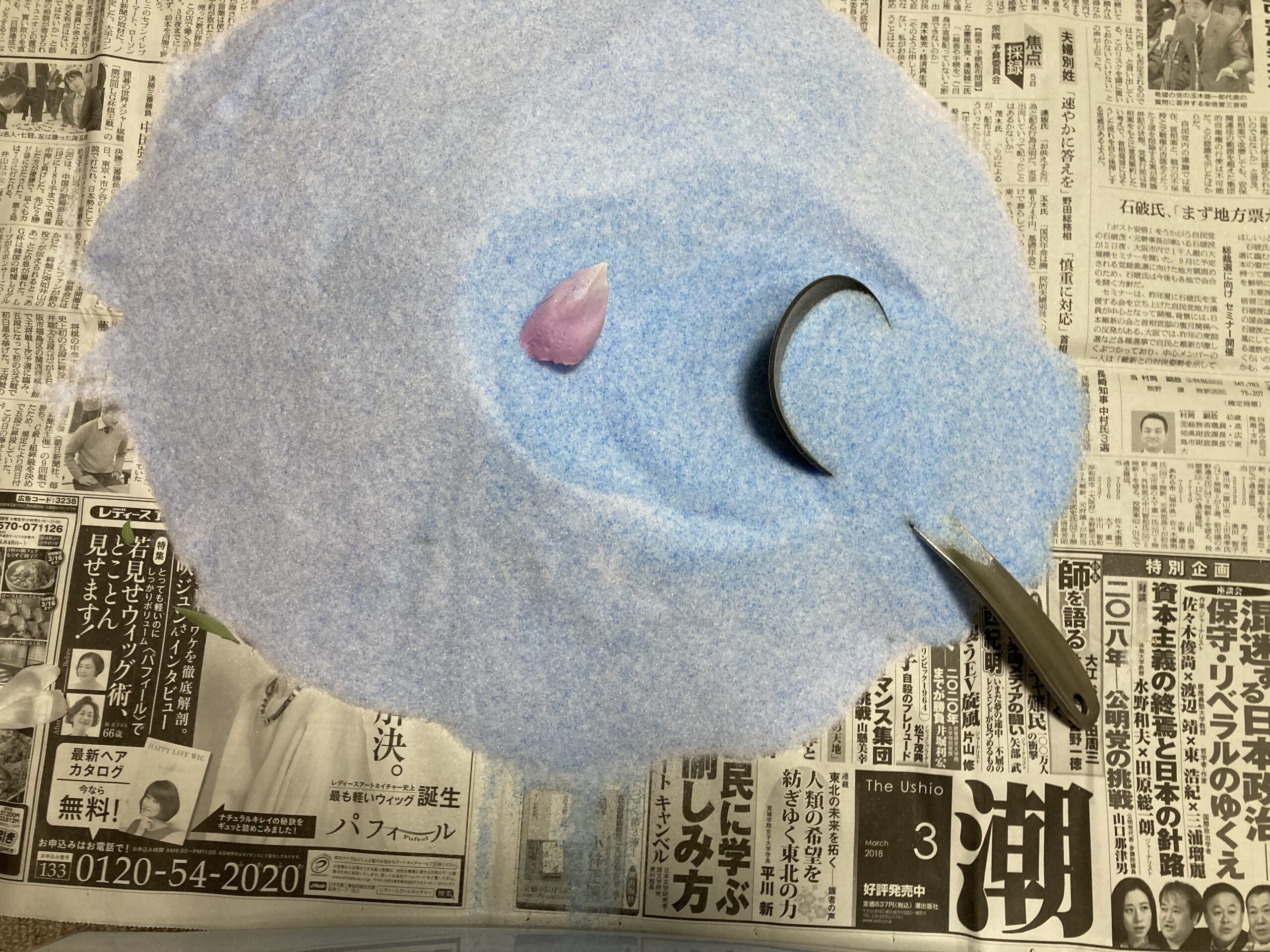

シャクヤクをシリカゲルから回収する作業工程

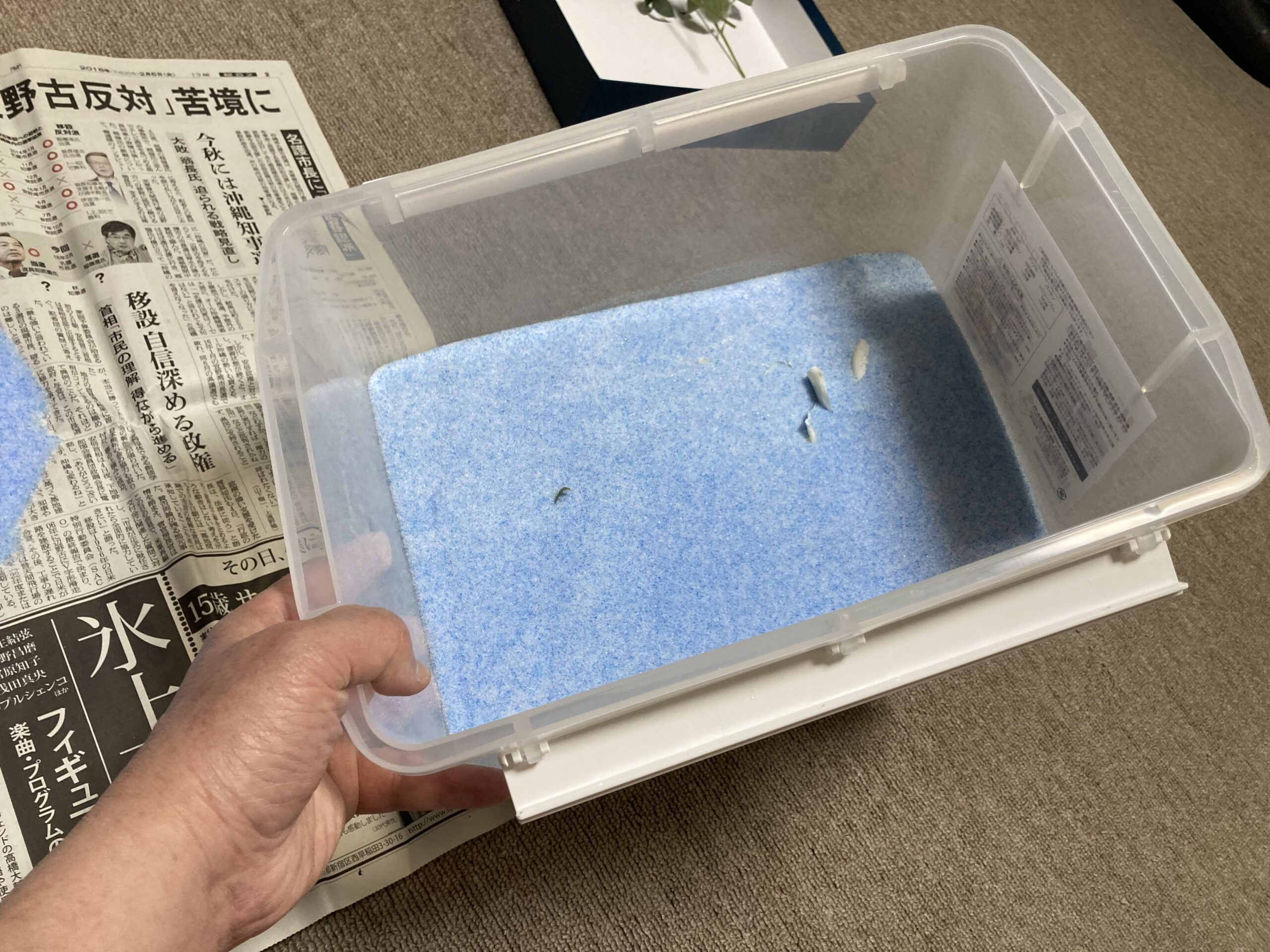

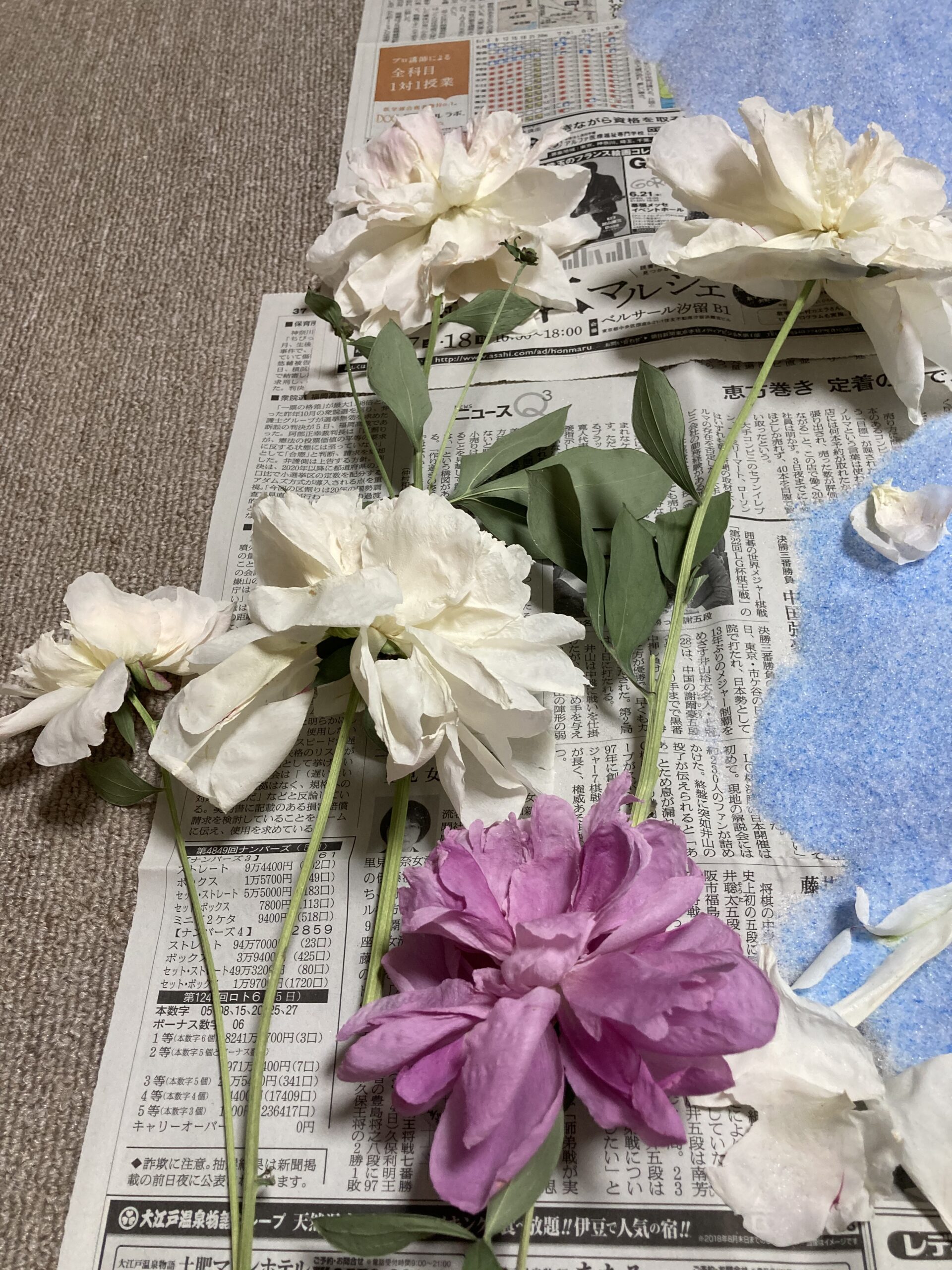

ここで改めて、今回のドライフラワーをシリカゲルの中から回収させた作業を、順を追って見ていただく。

ここからは2回目の大型密閉ケースからの掘り出しの様子となる。

新聞紙を敷き詰めて、シリカゲルを新聞紙の上にザザッと開けていく。

すると中からカチカチになった鮮明なドライフラワーが姿を表してくる。

ちょっと鉱山の中で宝物を発掘するようなドキドキ感に包まれる。

シリカゲルをある程度、新聞紙に出してしまうと、ケースの中から見事なドライフラワーが現れるという仕組みだ。

スポンサーリンク

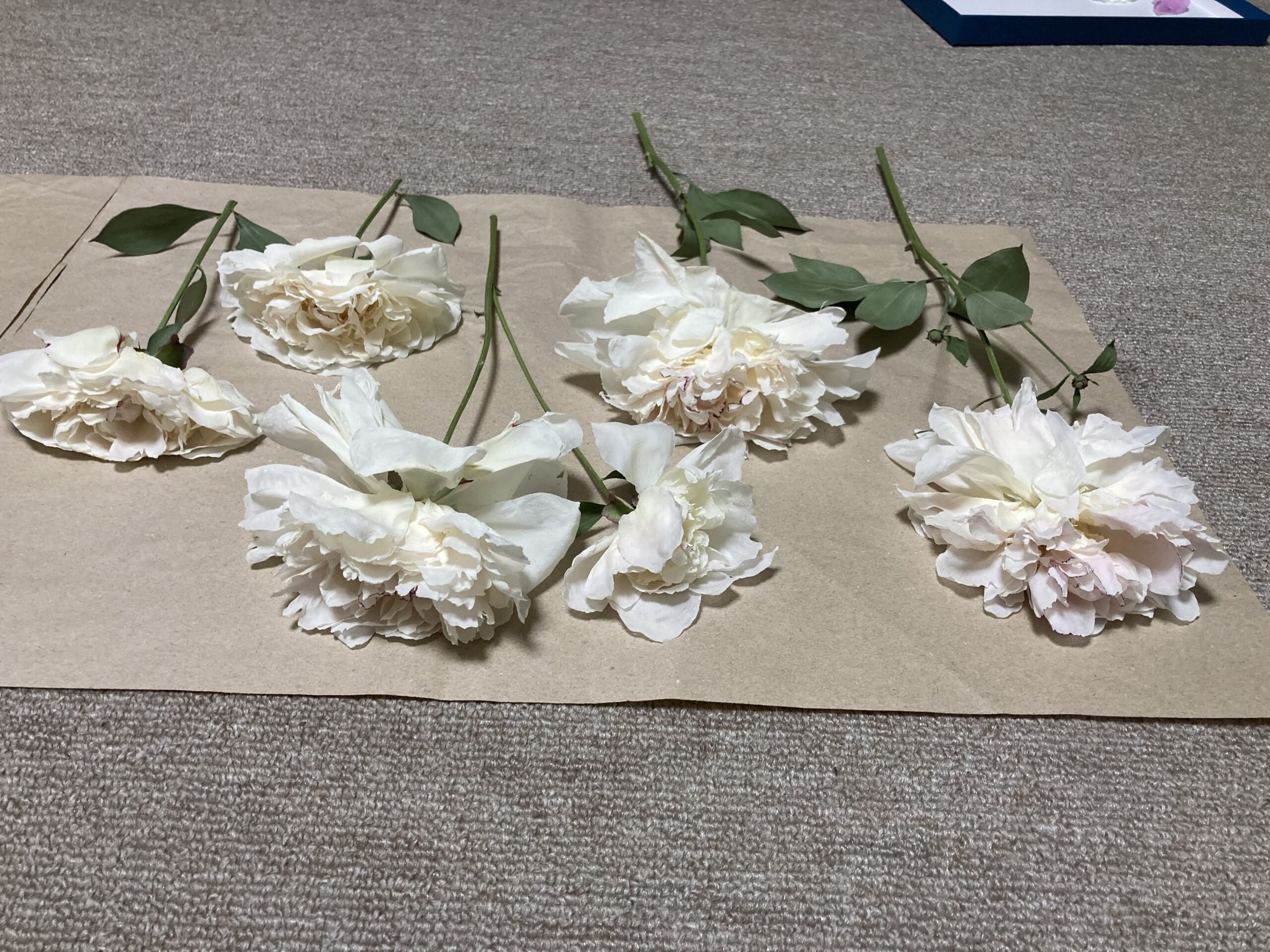

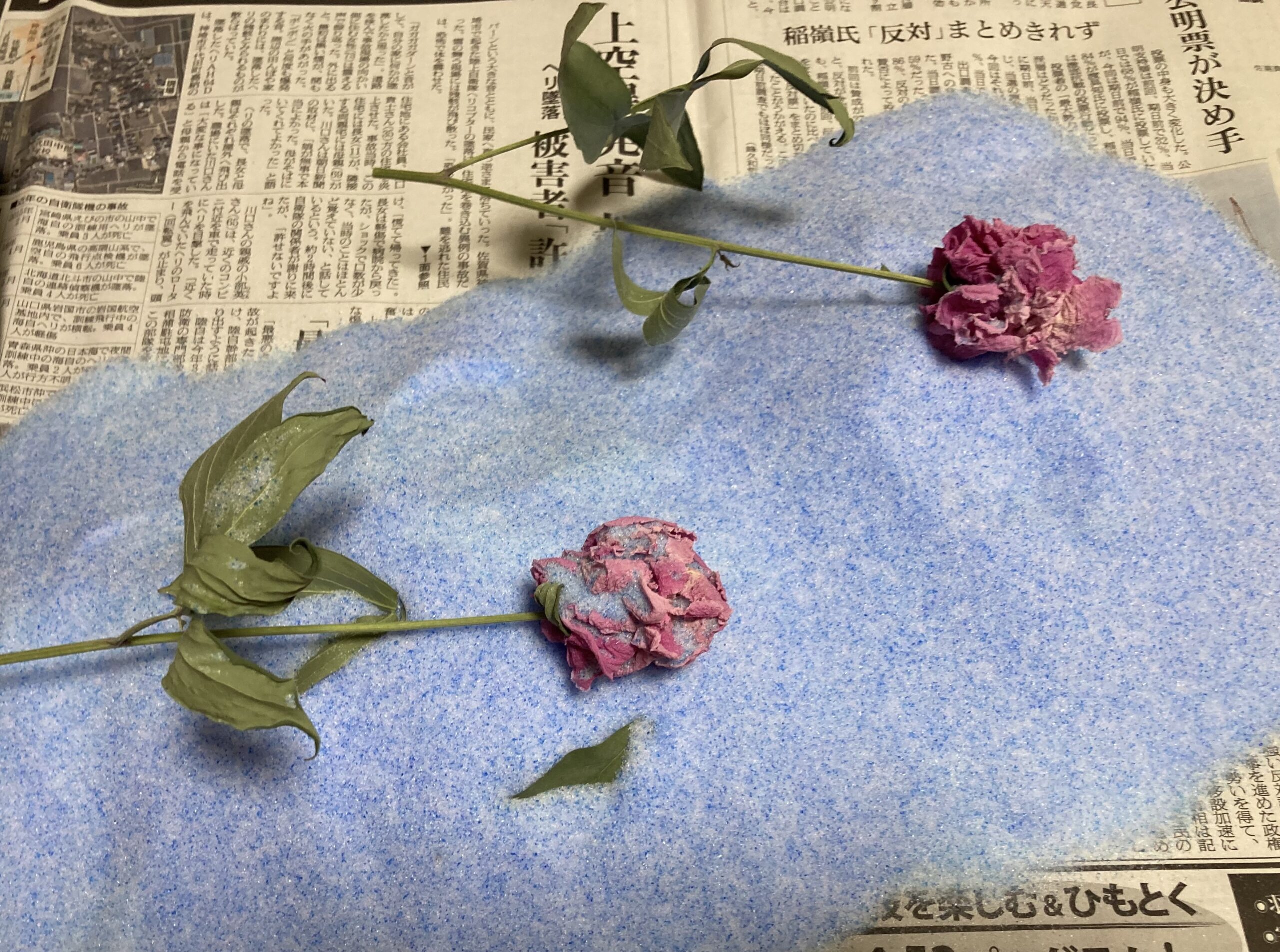

ジッパーアルミ袋は全て大失敗に終わる

一方で期待していたジッパーアルミ袋を使ったものは、全て大失敗で終わった。

これは全く想定外だった。こちらは花を立てて作ってみた。

どんなものができたのか?

これも写真を見てもらえば、一目瞭然だ。

一目見て、逆さ吊りにするハンギング法で作ったものと同じドライフラワーができたことが分かるだろう。

これには驚いた。そしてジッパーを開けて見るなら全てを理解した。

ジッパーを開けると、いきなりこのドライフラワーが顔を出した。つまりシャクヤクの花の部分にシリカゲルがなかったのだ。

それについては心当たりがある。

実際にシリカゲルをかけて作った段階で、シリカゲルは足りておらず、花の上にシリカゲルをかけたものの、花そのものがシリカゲルに埋没することはなかった。

つまり隙間があったということ。

ジッパーアルミ袋の中で、茎や袋の下に付いていた葉っぱはシリカゲルに埋もれていたが、花本体はシリカゲルに埋もれてはおらず、シリカゲルの上で花のまま姿を保っていた。

とすれば密閉されたアルミ袋の中で、花は小さくなり、乾燥することで、更に小さくなり、逆さ吊りとは逆でちゃんと上を向いた状態で、花は小さく固まるようにしてドライ化する。

その結果がこれだ。

小さくなった花の部分を良く見ると、全ての花びらがみんな下に垂れ下がっている。

ハンギング法で逆さに吊るすのと、完全に逆になってしまって、これはいただけない。

救いはその色だけ。春の粧の鮮明な優しいピンク色だけは、しっかりとそのまま残った。

そして葉っぱもそのままの姿で残り、これを見ているのも楽しめるが、シリカゲル法で出来上がった春の粧のドライフラワーと比べると、気の毒になるくらい小さくて、粗末なものとなっている。

花の形が潰れていることはなく、まん丸なのだが、これは全く比べるべくもない。

これが同じタイミングで作った同じ春の粧だと信じられますか?

スポンサーリンク

しっかり堪能してほしい

それでは片面が潰れてしまっているなどの欠陥を抱えながらも、想像以上の見事な出来栄えを示してくれたラテンドールと春の粧のシリカゲル法によるドライフラワーをしっかりと見ていただこう。

ラテンドール

実は以下の2つの花が隣り合って咲いているこのラテンドールの花は、あまり潰れておらず、花のボリューム感をそのまま留めている貴重なもの。

春の粧

春の粧はプラスチックの密閉ケースでは2つしか作らなかったのだ。返す返す残念。

スポンサーリンク

気を良くして三たびシリカゲル法に挑んだ!

今回初めて挑戦して、想像以上の素晴らしい結果にすっかり気を良くした僕は、一度は役割を果たしたシリカゲルを使って、三たびドライフラワー作りに取り組んだ。

シリカゲル法によるドライフラワー作り第3弾である。

シリカゲル法によるドライフラワーを掘り起こしたその夜に、引き続き作業に入った。

5月17月(金)の夜のことだ。

今回は花瓶の中で咲き誇っていた麒麟丸3輪と玄関側の夕映2輪の全5輪を、大型密閉ケースで一緒に作った。

ご覧のとおりに横に並べた。

この作成時点では、例のぺちゃんこになる対策を思いつく前で、何も対策を取らず、そのまま横に寝かせたまま、シリカゲルを振りかけて埋没させた。

後の祭り。あの日、どうして気がつかなかったのかと、後悔するも間に合わず。

但し、既に報告した茎がなくて花の部分だけを小さな花瓶に挿した麒麟丸も対象としてので、シリカゲル法のよる本来の茎を切って花を真上に置く方式でやって見ている。これならば花が潰れる心配はない。

今回は初めて作ってみたシリカゲルを使ったドライフラワーのレポートだった。想像以上の素晴らしい出来栄えに満足した。

庭でのシャクヤクは全て終わってしまったけれど、シャクヤク写真日記、もうちょっとだけ続く。

スポンサーリンク