目 次

誰でも知っている最も有名なシューベルト

シューベルトの作品についてこのところずっと書き続けてきた。かなりの作品を紹介してきたが、どうしても外せない作品が残ってしまい、紹介できていない。

ピアノ独奏曲の「即興曲」である。原語(フランス語)では「アンプロンプチュ」だ。

シューベルトの「即興曲」といえば、いくつかの歌曲や「未完成交響曲」と並んで、シューベルトの全作品を通じても最も有名な作品で、曲のタイトルを聞いて実際の音楽が思い浮かべられない人でも、この曲を実際に聴いてもらえば、「あっ!この曲は知っている。聞いたことがある」となること必定。シューベルトの最も人口に膾炙した作品と言えるだろう。

あまり有名な作品は紹介しない方針が

この「熱々たけちゃんブログ」では、クラシック音楽でも映画でも、あるいは手塚治虫でも、誰でも良く知っている有名な作品は基本的には取り上げないという方針でやっている。

「素晴らしい内容なのに、あまり知られていない」というのが、様々なジャンルで僕が取り上げる大前提だ。

その基準に従えば、今回の「即興曲」は僕が取り上げる対象にはならない。

だが、シューベルトを語って、この「即興曲」を取り上げないわけには、どうしてもいかない。

特に、僕が一連のシューベルトの作品を通じて拘ってきたシューベルトの「心の闇」「深い絶望」というテーマを追いかける当たっては、希望に満ちた溢れんばかりの美しさを湛えた「即興曲」に、実は秘められた底知れない絶望と心の闇があると知ってもらうことは、不可欠なのである。

この良く知られた「即興曲」は、単なるとてつもなく美しい曲ということだけでは済ますことのできない深遠(深淵)な音楽であり、シューベルトならではの深い絶望と憤怒があることを知っていただきたい。

そう願って、「即興曲」を取り上げる次第だ。

スポンサーリンク

無条件に美しい宝石のような珠玉の8曲

シューベルトの「即興曲」は全部で8曲あって、そのいずれもが無条件に美しい宝石のような音楽。正に珠玉の作品群だ。

鮮烈な詩情に溢れ、聴く耳にどこまでも美しく優しく響く。その味わい深い抒情性と繊細さはたとえようもない。新鮮かつ清冽な音楽が次々と流れてきて、聴いていて本当に心が洗われる。

8曲の全てが甲乙つけがたく美しく、完成度も高い。こんなに粒ぞろいの名曲ばかりが揃っている曲集も、古今東西珍しい。

しかもそれが、シューベルトのイメージにピッタリなのだ。31歳の若さで夭折したシューベルトのイメージを体感することのできる美しさの極みのような音楽。

それだけに、この音楽は非常に良く知られ、親しまれている。シューベルトの格好の入門曲としての地位は揺るがない。

だが、そんなイメージだけでこの曲を聴くことは止めてほしい、というのが僕の本音なのである。

スポンサーリンク

シューベルト「即興曲」の概要

ここで改めて、シューベルトの「即興曲」の概要を整理しておく。4つの「即興曲」と題された曲集が2つあって、合わせて8曲。どちらも作曲された時期は、シューベルトの最晩年というか、死(1828年)に近い時点、1827年頃に作曲されたものとされている。

そいう意味では、以前から僕が書いてきたシューベルトが死を前にして異常なまでに創作力を爆発させた驚異的な作品群の位置づけられる作品なのである。

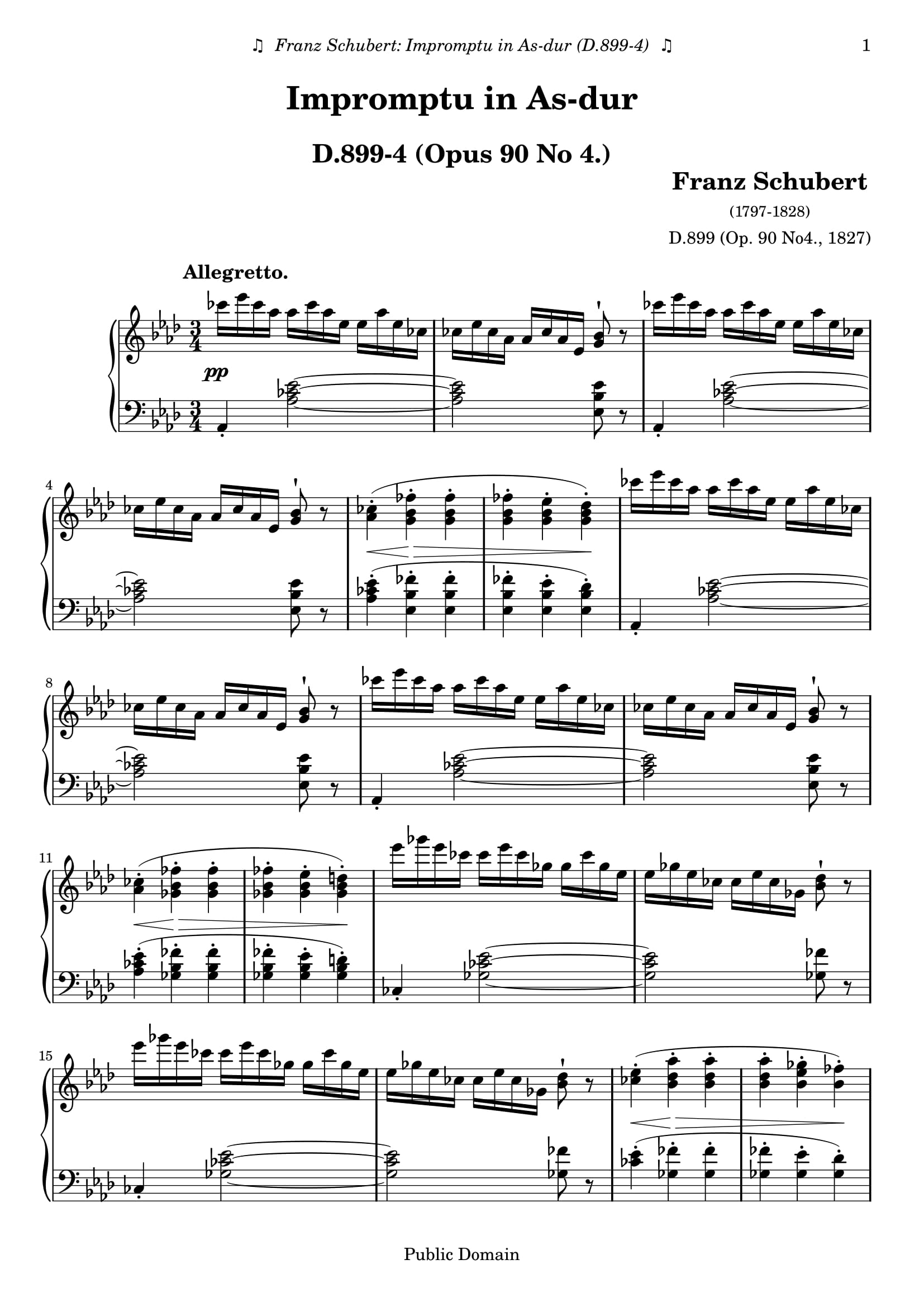

4つの即興曲 作品90 D.899

第1番 ハ短調(♭3つ) 約9~11分

第2番 変ホ長調(♭3つ) 約5分

第3番 変ト長調(♭6つ) 約5~6分半

第4番 変イ長調(♭4つ) 約8分

4つの即興曲 作品142 D.935

第1番 へ短調(♭4つ) 約10~11分

第2番 変イ長調(♭4つ) 約5分半~7分半

第3番 変ロ長調(♭2つ) 約11~12分

第4番 へ短調(♭4つ) 約5分半~7分

こうやって調を一覧表にしてみると、意外にも全ての曲が♭系であることが分かった。これにも何かシューベルトの秘めた強い意思が感じられてならない。

即興曲について

そもそも即興曲というのは自由な形式で書かれた即興的な色合いの強いピアノ独奏用の小品である。自由な形式ということがポイントで、シューベルトが活躍する前の古典派ではあり得なかった曲種といっていい。

ベートーヴェンの晩年とシューベルトから始まるロマン派だからこそ生まれ得た音楽ジャンルと言えるだろう。

つまり即興曲というジャンルを世に知らしめたのは、他ならぬシューベルトなのである。後に続いたのはあのショパン。ショパンの即興曲は非常に有名で、しかもこちらも4曲セット。シューベルトとショパンの作品が、即興曲の双璧と評されるべきものだ。

他には「レクイエム」で有名なフォーレに6曲。スメタナには11曲、プーランクには何と20曲も残されている。

スポンサーリンク

4つの即興曲 作品90 D.899

それぞれ4曲ずつ2集ある即興曲だが、僕はこの作品90の4曲の方がずっと好きである。

この4曲のどれもが、たとえようもなく美しく素晴らしい。

第1番 ハ短調

アレグロ・モルト・モデラート 4分の4拍子 自由な変奏曲形式。

これだけで11分近くかかる大掛かりな曲。冒頭は堂々たる音楽で幕を上げる。悲劇の英雄を描くプロローグのようだ。

ハ短調という調性もあって、悲劇的な響きがかなり濃厚。悲劇の英雄がふと我に返って、優しさを取り戻すような静かさの中で終わる。

中盤で何かを強く訴えかけようとするのだが、結局は踏み込まずに封印してしまう。そんな感じが僕にはひしひしと伝わってくる。シューベルトの屈折した心情が明らかに垣間見えるのである。

それが後の曲に引き継がれていく。

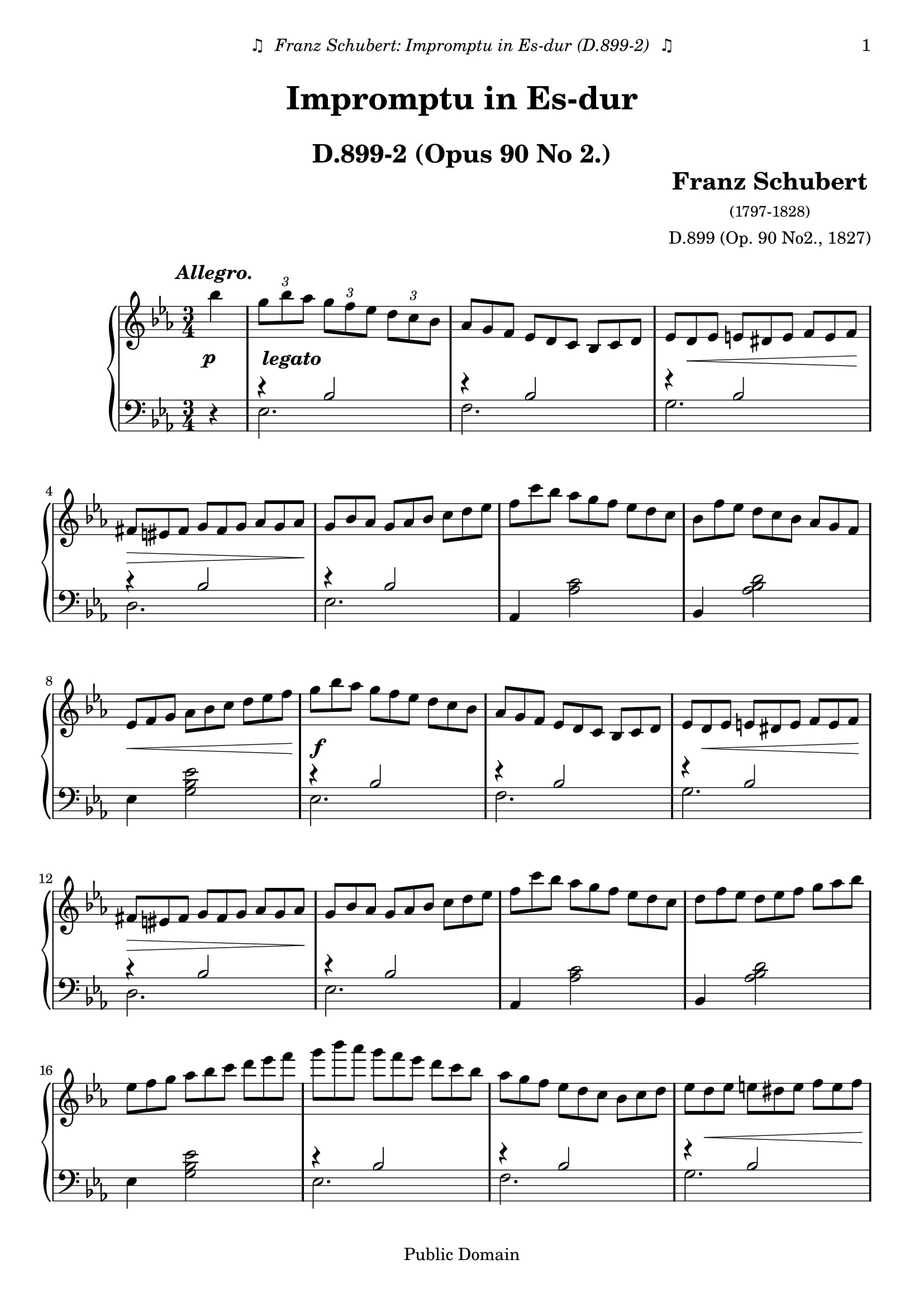

第2番 変ホ長調

アレグロ 4分の3拍子 コーダが付いた複合三部形式。

これは全曲の中でも最も良く知られた曲だ。延々と続く3連符で目まぐるしいばかりに鍵盤上を動き回る流麗さを極めた華麗な曲で、技巧上も聴かせどころが多い。

最後は非常にビアニスティックに幕を閉じる。ピアニストの腕の見せどころ。

ここでも、美と抒情の仮面を被ったシューベルトの地獄を覗き込むかのようた真の顔が少し垣間見えるのだが、感じてもらえるだろうか。

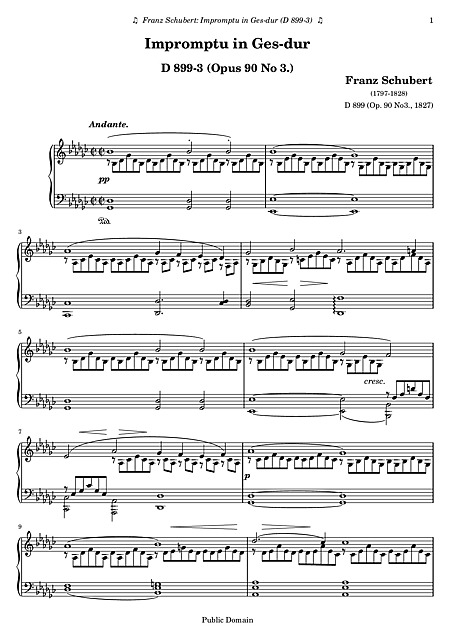

第3番 変ト長調

アンダンテ 2分の4拍子 三部形式。

即興曲全8曲の中の白眉がこれ。僕はダントツでこの曲が好きだ。

第1番と第2番の2曲の美しさは傑出したものがあっても、この第3番がないとシューベルトの即興曲はここまでの価値が見いだせなかったかもしれない。

この第3番があることで、即興曲は単なる心地良い美しさだけではない、人間の内面に深く入り込み、その心の一番深い琴線に触れる音楽となった。

この音楽は本当に繊細な極致。胸のときめきに心が震える一瞬を捉えたかのようだ。

優しく奏でられる細かな八分音符を伴いながら憧れに満ちた美しいメロディが静かに流れ、やがてそれが少しデモーニッシュさを帯びてくる。

だが、それも束の間。また最初のためらいながらも憧れに胸をときめかすような音楽が戻ってきて、聴いている側も切なさが昂じてくる。

人間感情の底知れない悲しみ、諦念、それでもまだ諦めきれないもがきのようなものまで描き出した。

その曲は他の曲と一線を画しているように思えてならない。

シューベルトの錯綜した心情を活写し、何とも深遠な音楽になっている。

希望と優しい諦念とが絡み合うような一筋縄ではいかない実に味わい深い音楽。憧れと諦め。そして深い悲しみ。

これはシューベルトが書いた最も魅力的な音楽だ。

スポンサーリンク

第4番 変イ長調

アレグレット 4分の3拍子 複合3部形式。

曲の冒頭は第2番を思わせるような鍵盤上を派手に動き回る流麗な音楽。非常にビアニスティックなテクニックを見せるのだが、中盤になって曲想が変わってくる。

急に切実性を訴えるような聴くものの心に挑んでくるような音楽となる。

焦りと焦燥感。自分を急き立てる音楽。

煽るというか激しく感情を急き立てる音楽で、聴いている側も思わず胸が締め付けられる。切なさが頂点に達する瞬間だ。

焦りと諦念が繰り返される。「何とかしなきゃならない!」というシューベルトの必死の心の叫び声がこだまするかのような音楽。

その後でまた音楽はいかにも優しい顔つきになる。この絶妙さこそシューベルトだけがなし得た神技というべきだろう。

これは3部形式であり、最後に冒頭のアルペジオが戻ってくる。これが実に新鮮だ。

全体を通じて頻繁に行われる転調が、曲に妙なる色彩感を与える。

スポンサーリンク

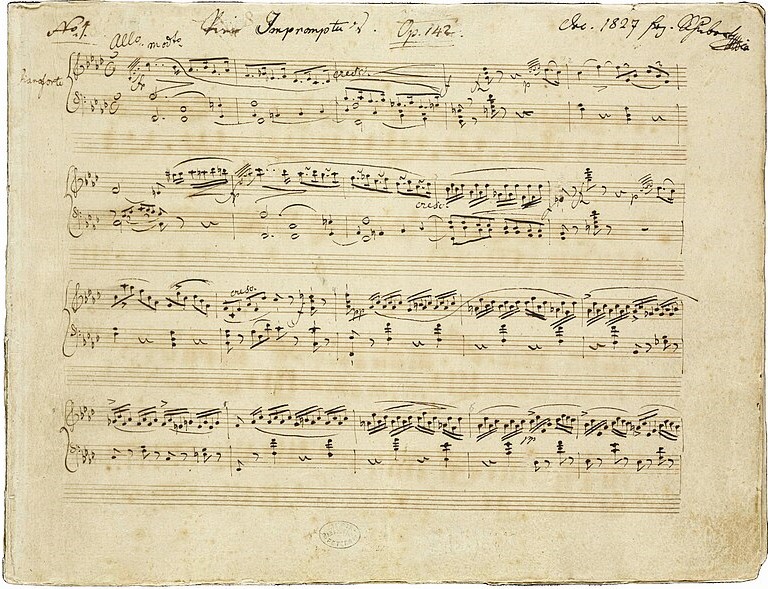

4つの即興曲 作品142 D.935(遺作)

この4つの即興曲は基本的には先の作品90の4曲に非常に良く似た曲調ながらも、しっかり聴き込むと随分と異なった点も感じられる。

先の即興曲では、それぞれの曲の独立性が強く、正に4つの即興曲がそれぞれの魅力を競い合うかのようなイメージが強いが、こちらの4曲はバラバラの即興曲というよりも全体としてのまとまりを感じさせる。

ここでまた例のシューマンの登場だ。シューマンは音楽上の偉大な先輩であるシューベルトを愛してやまなかった。交響曲第9(8)番の「ザ・グレード」を発掘し、ピアノトリオを世に知らしめた。

そのシューマンが作品125の即興曲についても触れている。

この4つの即興曲は、第3番を除いて、一つの大きなピアノソナタを構成する3つの部分から成り立っているという。その主張には賛否両論があるのだが、僕には分かる気がする。

第1番 ヘ短調

アレグロ・モデラート 4分の4拍子 展開部を欠いたソナタ形式(または大きな複合二部形式)。

鮮烈な曲ではあるにも拘わらず、他の曲に比べるとあまり目立たないというかパッと聴いて直ぐにその魅力が伝わるという曲ではないが、聴き込むととその良さから離れられなくなる。

聴くほどに魅力が増してくる通好みの音楽。

第2番 変イ長調

アレグレット 4分の3拍子 複合三部形式。

これは非常に優しくて癒しに満ちた、心の琴線に響く音楽だ。

だが、この優しい音楽が少し狂気を示す瞬間がある。その瞬間を聞き逃さないでほしい。

変幻自在に曲想が目まぐるしく変化するのが特徴で、転調に次ぐ転調。明るくなったり、悲劇調になったり、中々一筋縄にはいかない。

大袈裟にいうとジェットコースターに乗っているような感覚だ。

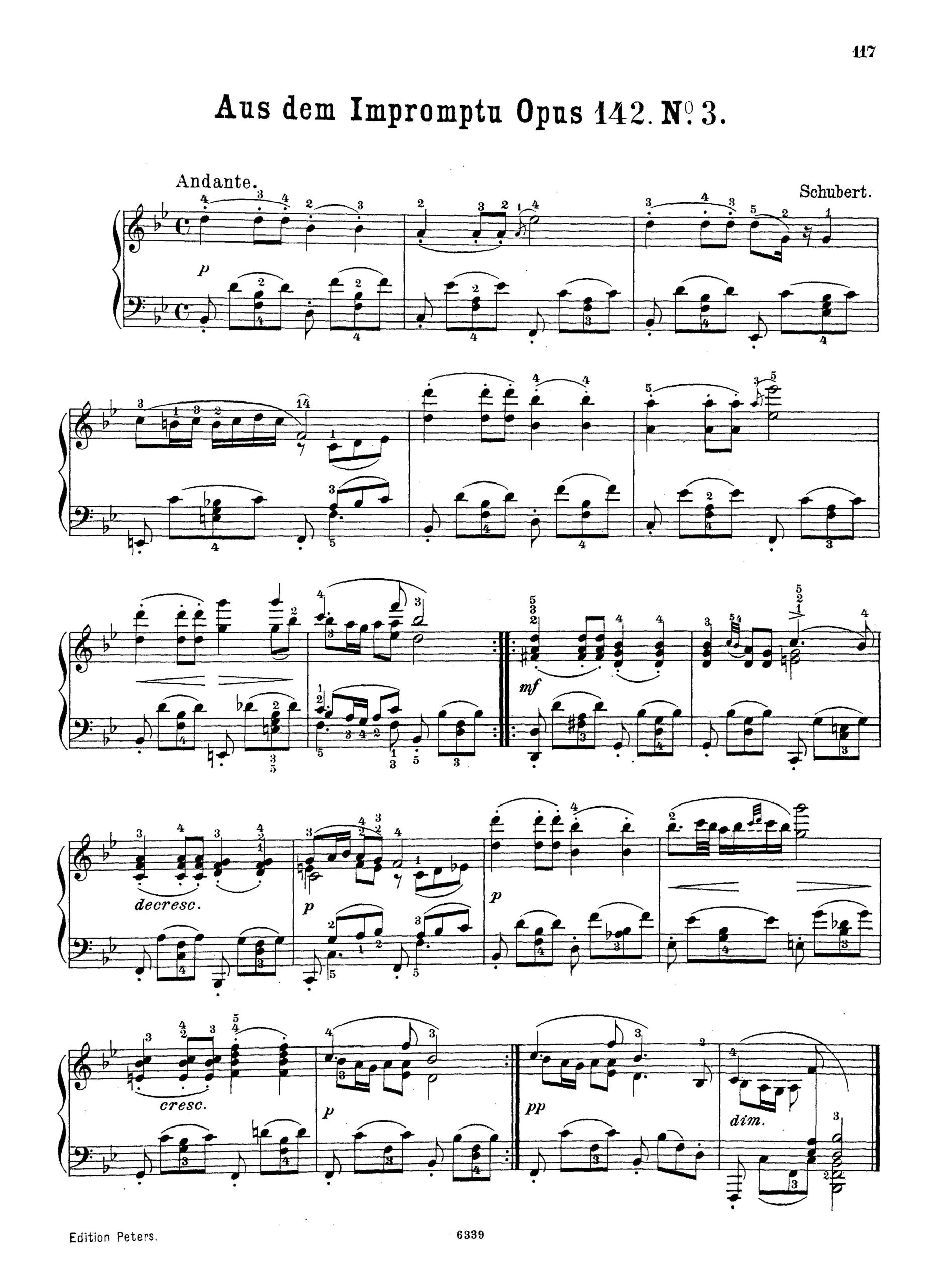

第3番 変ロ長調

アンダンテ 2分の2拍子 変奏曲形式。

これは全8曲の中でも、作品90の第2番と並んで最も良く知られた曲だ。

親しみやすいメロディが耳に優しい。その優しいメロディが次々と変奏されていく。変奏曲としての真骨頂を味わえる。

主題と5つの変奏曲から構成される。

次々と変わるメロディが実に耳に心地よい。暗く悲劇調が強まる変奏もあって、一つのメロディが彩なす変奏に、快感を覚える程だ。シューベルトの変奏は素人にも分かりやすく、親しみやすいもので、魅力が尽きない。

ところが、あのシューマンはこの曲に対しては少々手厳しい。

第4番 ヘ短調

アレグロ・スケルツァンド 8分の3拍子 三部形式。

最後の一曲。アレグロ・スケルツァンドとの指定のとおり、冒頭から音楽が実にスピーディかつ精力的に動き回る。目まぐるしさが際立つ曲だ。

技巧的にもかなり高いものが求められ、演奏者のテクニック的な面が全体の中で一番問われる作品となっている。

様々なテクニックを駆使しながら、他の即興曲とは異なって力強さと派手さをかなり全面に押し出した少し異色な即興曲と言っていいかもしれない。

ピアニスティックな魅力に満ち溢れていて、これはこれで非常に捨て難いものがある。

スポンサーリンク

美しさだけで聴いてほしくない深遠な曲

確かにこの「即興曲」は美しい。とてつもなく美しい。誰が聴いたって無条件に美しい。

だが、単なる美しいだけの音楽ではない。この美しさの奥に、その美を超えたもっと深遠(深淵)な何かが秘められている。その深遠さに耳を傾け、シューベルトの心情をおもんばかってほしい。

そう願わずにいられない。この「即興曲」はシューベルトの入門曲などという立ち位置を超えて、ある意味で最も深い部分でシューベルトの屈折した心情を絶妙に反映した作品なのではないか、そう思われてならないのである。

それは「悪魔的なもの」と言ってもいいのかもしれない。ここに聴く耳に心地良い音楽の奥深くに秘められた絶望、深い悲しみと怒り、憤怒といった感情を読み取れるかどうか。

そこがシューベルトいう作曲家の最も深い部分に到達できるかどうかの分水嶺になるものかも知れない。

シューベルトという作曲家も、「即興曲」という良く知られた作品も、一般に思われているよりももっとずっと奥の深いものなのだ。

シューベルトを甘く見てはならない。彼は悪魔のような作曲家である。あの手塚ノワール、黒手塚の手塚治虫のように地獄を覗き続けた作曲家であると、僕は感じている。

「即興曲」もピアノの入門曲、聴く側にはもちろん、演奏する側にとっても初級といった物差しで捉えると、とんでもない間違いを起こすことになりかねない。

スポンサーリンク

シューベルトの最も深い部分を感じて

この中にシューベルトの最も深いもの、生々しいい感情が吐露されていることを聴き逃さないようにしてほしい。

しかも厄介なことに、シューベルトはその感情をこの曲の中ではあまり露骨に表しておらず、非常に控えめというか、美しい音楽の中に隠している。美と抒情性の鎧で覆っているように思われる。

本音を後ろに追いやって、隠しているかのよう。そのシューベルトの思いを見抜けるかどうか。この曲は聴く人の感性も試される。

まるで今(6月中旬)咲いているアジサイの花の如く。日によって色を変える変幻自在。音楽を聴く際のこちらの心理状況や聴く環境にによって、聴こえてくる音楽の世界が大きく異なってくる。

基本的には清洌などこまでも澄み切った美しい音楽で、流麗にして華麗。優しさに溢れた抒情的でリリシズムに満たされた耳に心地良い音楽である。若々しくて夢と希望に溢れた音楽と言っていいだろう。

ところが、感性を研ぎ澄ませてじっくりと聴き込むと、少し印象が変わってくる。もっと深い屈折した感情が見え隠れしていることが分かる。

夢と希望に溢れているどころか、全く正反対の絶望とやりきれなさに満ちた音楽のようにも聴こえてくる。

絶望が静かに少しずつ諦めに変わっていく。それが諦めきれないときに、シューベルトの音楽は時に感情爆発するのだが、この即興曲の中にはそういった激しいものは微塵もない。

僕にはそれが却って辛く、涙ぐましいものに思えてくる。静かに諦念に達し、笑みを湛えているのに、良く見ると目には涙を浮かべているような・・・。

ここを感じ取れるかどうかで、この即興曲の印象がガラリと変わってしまうことだろう。

表面に打ち出される夢や希望、美しさや抒情性の下にあるシューベルトの一番深い思いと感情を聞き取りたい。

それが分かるとこの即興曲はシューベルトの入門曲どころか、究極の作品と呼ぶべきものに変貌してくる。

とにかく非常に奥の深い、一般に思われているよりもずっと屈折した苦渋に満ちた音楽だと知るべきだ。

スポンサーリンク

ルプーとブレンデルの演奏が最高だ

この名曲には名演が目白押しだ。これだけ美しく奥の深い音楽、聴き込むほどに魅力を増す至高の音楽を名ピアニストが放置するわけがない。

多くのピアニストが競い合うように録音している。

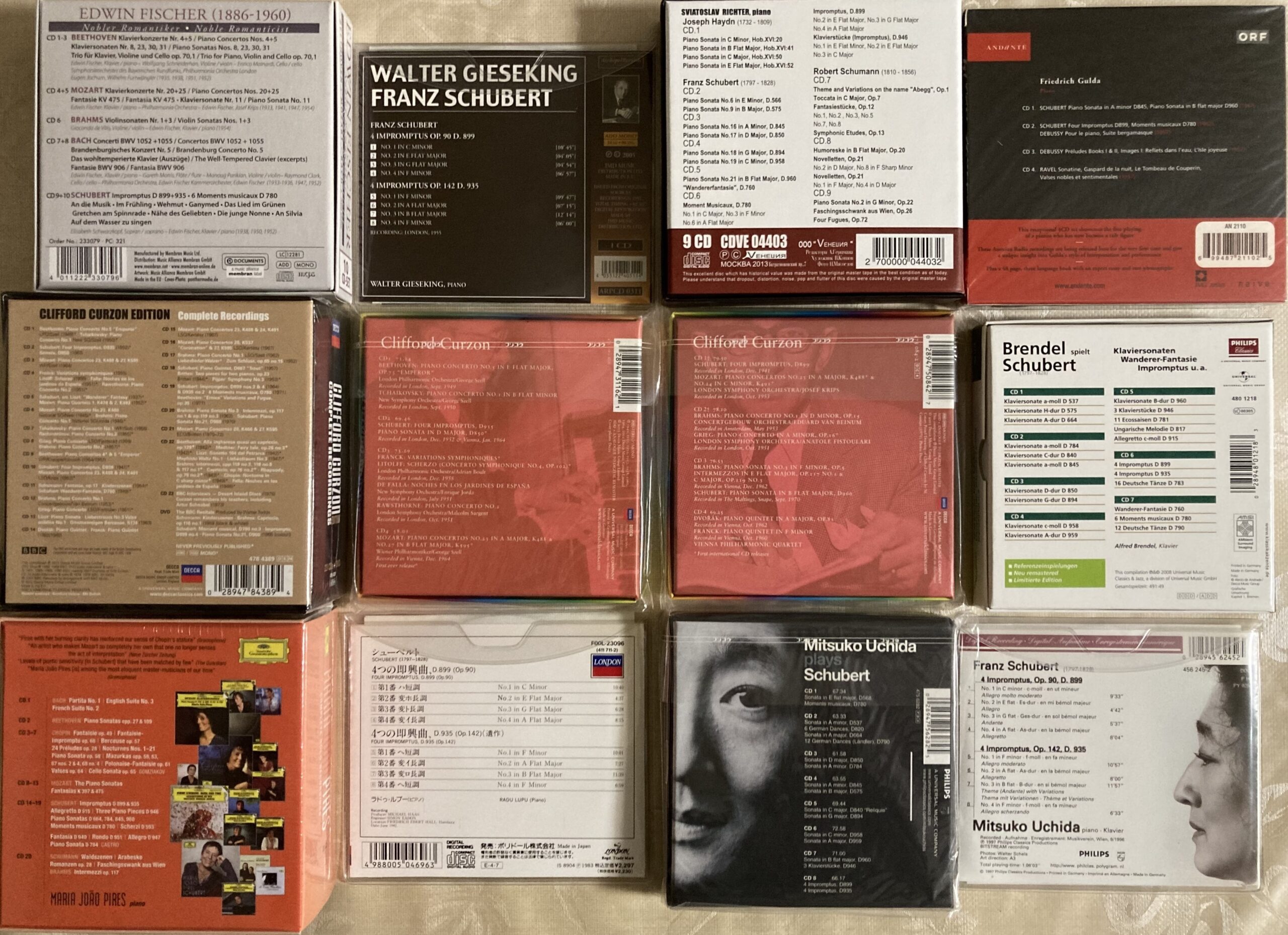

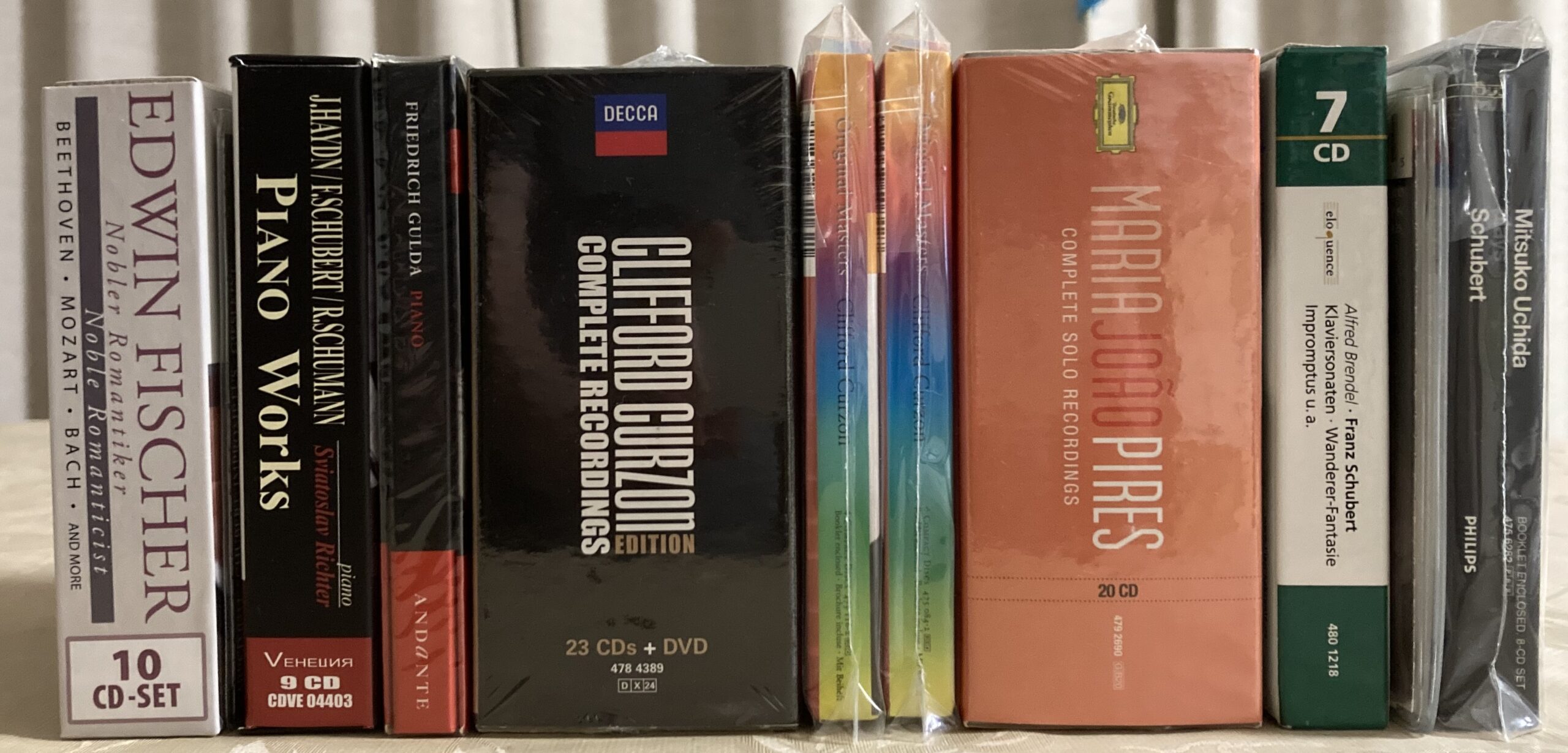

我が家には上記の写真で見てもらったように10種類程の演奏がある。古い録音も多いが、曲が素晴らしいだけに、どんなピア二ストの演奏を聴いてもそれなりに満足できる。

ここにシフやツィメルマンのCDがないのはいただけないが、また購入する機会があるだろう。

特に素晴らしいのがルプー盤とブレンデル盤の2種類。このルプーとブレンデルの演奏を聴けば十分だと言っても過言ではない。

ルプーとブレンデルは随分と違った味わいの演奏だが、どちらも甲乙付け難く素晴らしい。ルプーの類まれなリリシズムは美の優しさの極致と呼んでもいいもの。

一方でブレンデルの深遠さ。シューベルトの即興曲からこれほど大きな世界観を示してくれるブレンデルには思わず脱帽。シューベルトの内面に肉薄する非常に深い音楽だ。ピアノの響きの美しさも特筆もの。

シューベルト、そしてクラシック音楽に興味のある方は、どうしてもこの8つの即興曲をじっくりと聴いてもらわないとならない。

「ああ、シューベルトの即興曲なら良く知ってるよ」とおっしゃる皆さんにこそ、もう一度しっかりと聴き直してほしい。今まで聴こえてこなかったものが聴こえてくるはずだ。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入をお願いします。

1.ルプー盤

とにかくその抒情性と澄み切ったリリシズムは他の誰も真似ができない唯一無二のもの。これはどうしても聴いてほしい。

1,565円(税込)。送料無料。

シューベルト:即興曲集(4つの即興曲D899・D935) [ ラドゥ・ルプー ]

2.ブレンデル盤

ブレンデルはとにかくその深い音色と深淵さに圧倒される。単なるリリシズムを超えたシューベルトの内面に肉薄する非常に深い音楽が展開される。

1,320円(税込)。送料無料。国内盤。

シューベルト:即興曲集(全曲) 16のドイツ舞曲 [ アルフレッド・ブレンデル ]