目 次

非常に素晴らしいかけがえのない1冊

素晴らしい本を読んだ。と言っても昨年(2024年)の8月のことだ。直ぐにブログに取り上げ、紹介しなければと思いつつ、半年以上、いや8カ月間も書けずじまいだった。

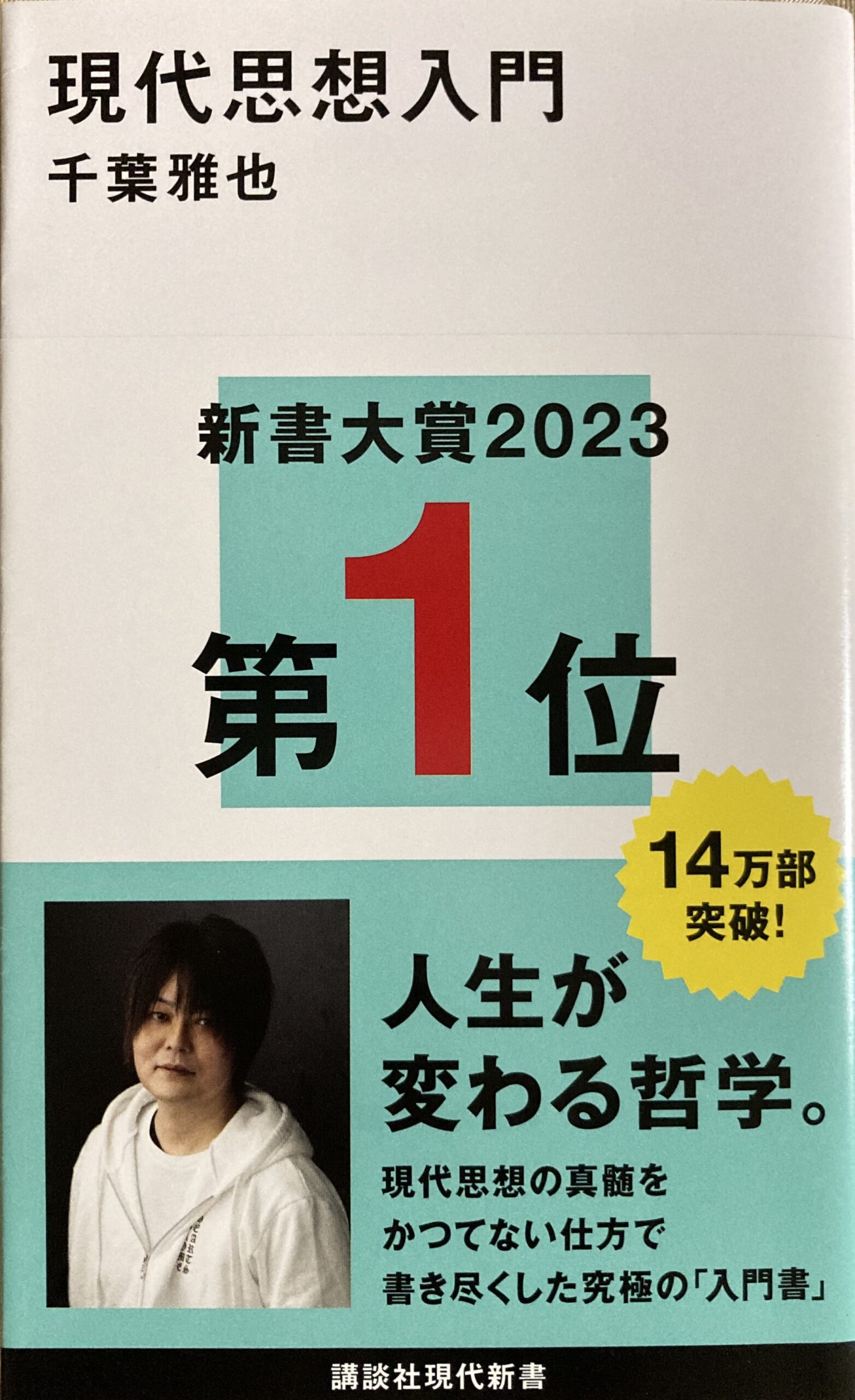

千葉雅也の「現代思想入門」という新書である。

哲学の本なのだが、非常に分かりやすく、僕が今、最も知りたいと願っていた難解な内容を非常に分かりやすくかつ簡潔に解説してあり、思わず喝采を叫びたい程だった。

正に「目から鱗」の連続だった。

たまたまとある書店の店頭で見つけて興味を持った。直ぐに購入してじっくりと時間をかけ、ゆっくりと楽しみながら読み進めた。

集中的に本を読んで、ブログ記事にもその書評ばかりをあげていた昨年(2024年)8月に読んだ1冊だったのだが、ブログにまとめるのがちょっと難しく、チャンスを逸して今日まできてしまった。

読み終えてから約8カ月が経過した今も、あの1冊をじっくりと読めた喜びのような不思議な感覚が日増しに強くなって、しみじみといい本だったと感慨深い。

「現代思想」はかなり難解なフランスの哲学なのだが、少し身近になったように感じている。

全てこの1冊の新書のおかげ。かけがえのない素晴らしい1冊だと断言したい。

この本を直ぐに紹介できなかったことは残念であり、ずっと悔恨の思いに引きずられていた。

漸く今回、まとめるに至ったという次第。

スポンサーリンク

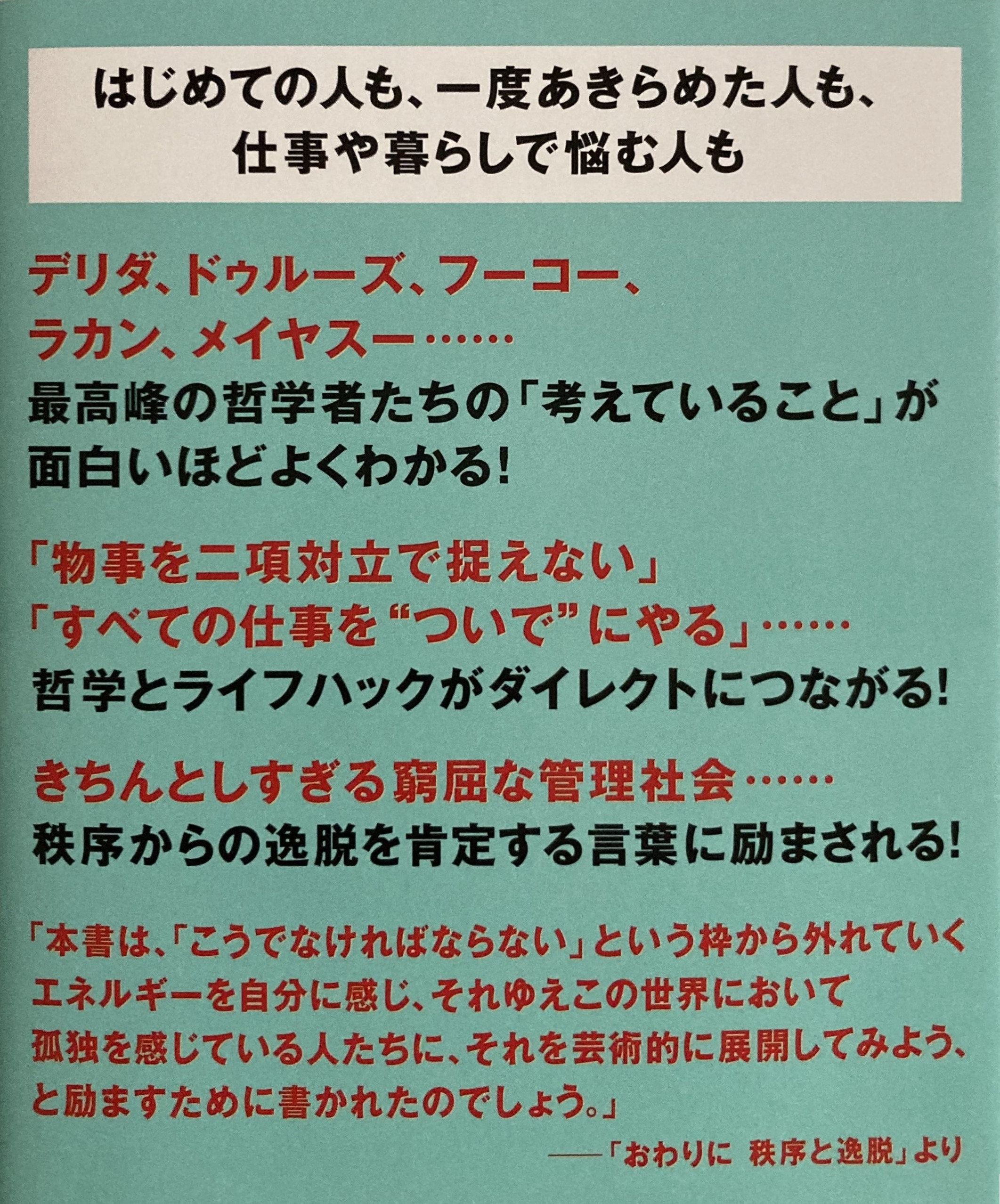

「現代思想入門」の基本情報

講談社現代新書の1冊。2022年3月20日第1刷発行。私の手元にある本は2023年2月8日発行の第7刷である。この時点での帯に「14万部突破」とあることからも、こんな哲学の入門書が異例の大ベストセラーのようで、初版から1年足らずの間に7刷というのはすごい。

非常に売れているのは間違いなさそうだ。

ページ数は全245ページ。

「はじめに」と、「デリダ・ドゥルーズ・フーコー」の3大現代思想哲学者に関する部分で、ほぼ半分を占めている。

現代思想を代表するこの3人の哲学を理解してもらうことが本書の目的。残りの半分は、この3人に至る過程と共通の考え方を考察し、更に未来に向けての展望を視野にいれている。

講談社現代新書は、フォントの大きさといい、行間のスペースといい非常に読みやすく、難解な内容でありながらも、抵抗なく読み進めることができる。

スポンサーリンク

全体の構成

冒頭に「はじめに」。終わりに「おわりに」。本体は7章からなり、7章の後に「現代思想の読み方」というタイトルがサブタイトルが付いた「付録」という部分がある。

デリダ・ドゥルーズ・フーコーというメインとなる3人の現代思想家の哲学を紹介した後に、「ここまでのまとめ」という部分があって、これが本当に分かりやすく、ありがたいもの。至れり尽くせりの構成となっている。

章立てを以下に列挙してみる。一目瞭然だ。

はじめに 今なぜ現代思想か

第一章 デリダ—概念の脱構築

第二章 ドゥルーズ—存在の脱構築

第三章 フーコー—社会の脱構築

ここまでのまとめ

第四章 現代思想の源流—ニーチェ、フロイト、マルクス

第五章 精神分析と現代思想—ラカン、ルジャンドル

第六章 現代思想のつくり方

第七章 ポスト・ポスト構造主義

付録 現在思想の読み方

おわりに 秩序と逸脱

スポンサーリンク

著者の千葉雅也について

これはいつものとおり、本書の扉に掲載されているプロフィールをそのまま転載させていただく。

1978年、栃木県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は哲学・表象文化論立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。著書に『働きすぎてはいけない』(河出文庫、第四回紀伊国屋じんぶん大賞、第五回表象文化論学会賞)、『ツイッター哲学』(河出文庫)、『勉強の哲学』(文春文庫)、『思弁的実在論と現代について』(青土社)、『意味がない無意味』(河出書房新社)、『デッドライン』(新潮社、第四一回野間文芸新人賞)、『ライティングの哲学』(共著、星海社新書)、『オーバーヒート』(新潮社、「オーバーヒート」第一六五回芥川賞候補、「マジックミラー」第四五回川端康成文学賞)など。

ふう。この著書の羅列はかなり疲れた(笑)。

千葉雅也の出版されている全ての本の列挙ではなかろうか。それはいいんだが、多過ぎる。

それにしても多彩。小説も書かれているようで、それが芥川賞の候補にもなっている。

現在46歳のようだ。最も脂が乗っている時期なのかもしれない。これからもっともっと知られる存在となってくるだろう。

スポンサーリンク

「現代思想」とは何か?

広い意味では色々な概念がありそうだが、ここでは今日の哲学、思想界で一般的に言われている「現代思想」、端的に言うと、この本の中で著者の千葉雅也が展開する「現代思想」を定義づけることにしたい。

「現代思想」は、1960年代から90年代を中心に、主にフランスで展開された「ポスト構造主義」の哲学を指している。

「ポスト構造主義」という言葉は哲学や思想に少しでも興味がある人なら、非常に良く聞く言葉である。

「ポスト構造主義」とは何か?

「ポスト」はもちろん「後」という意味なので、「構造主義の後に続く思想」ということになっり、具体的にはデリダやドゥルーズらを一括りにして言うときに使われるものだ。

「ポスト構造主義」は、「ポストモダン」という言い方もされるが、千葉雅也は「ポストモダン」は「近代の後」として悪い意味で言われることがあるので、積極的に使いたくないと明言している。

スポンサーリンク

「構造主義」とは何か?

では、デリダやドゥルーズたちが出現する前の「構造主義」とはどのような思想だったのか。

1960年代にフランスで大ブームとなった思想、学問の方法論。

「構造」は「パターン」と同じ意味で、具体的には異なっていても、別の作品やジャンルで、抽象的に同じパターンが繰り返されることに注目することで、権威主義に挑戦する大胆な態度として一世を風靡した。

それに対して、パターンの変化や、パターンから外れるもの、逸脱を問題にし、ダイナミックに変化していく世界を論じようとしたのがポスト構造主義であり、現代思想に他ならないというわけだ。

ポスト構造主義は、「目指すべき正しいものなんてない」、「すべては相対的だ」、という「相対主義」だと批判されがちだという。

すなわち相対主義批判=ポストも批判=現代思想批判となる。

では、なぜ相対主義はダメなのか?何でもありになるからである。

千葉は現代思想は相対主義そのものではなく、「二項対立を脱構築」することであり、いったん徹底的に既存の秩序を疑い、「共」の可能性を考え直すことができるというのだが、これだけではまだ理解できないかもしれない。

スポンサーリンク

「現代思想」を学ぶメリットは?

千葉雅也は、端的にこう書いている。

『現代思想を学ぶと、複雑なことを単純化しないで考えられるようになります。単純化できない現実の難しさを、以前よりも「高い解像度」で捉えられるようになるでしょう』という。

『「世の中には、単純化したら台無しになってしまうリアリティがあり、それを尊重する必要がある」という価値観あるいは倫理がある』と言い、

『現代思想は、秩序を強化する動きへの警戒心を持ち、秩序からズレるもの、すなわち「差異」に注目する。 それが今、人生の多様性を守るために必要だとしている。

スポンサーリンク

「脱構築」という考え方

「二項対立を揺さぶる」ということであり、本書から引用(表現は多少変更)すると、以下のとおり。なお、黒太字も本書のとおりである。

そもそも思考の論理は「二項対立」で組み立てられており、例えば真面目なもの/遊び、大人/子供、秩序/逸脱、健康/不健康…などが二項対立であり、その一方をプラス、他方をマイナスとする価値観があり、通常はプラス側を支持するように何かが主張される。そのときに、二項対立のむしろマイナスの側、劣位の側に味方できるようなロジックを考え、主張されている価値観に対抗する。そして対立の両方が互いに依存し合う、いわば「宙ずり」の状態に持ち込む。

そういう論法が「二項対立の脱構築」である。

デリダがそれを原理的に考えた哲学者で、デリダが行ったことは「概念の脱構築」だと捉えている。

これだけを聞けば、そんなに難しい概念ではなく、むしろ本当にそのとおりだと、大いに賛同できる考え方ではないだろうか。

少なくとも僕はこういう考え方に非常に共感するし、そうありたいと強く願うものだ。

スポンサーリンク

現在思想の巨匠① デリダ

ジャック・デリダ(1930~2004)。

「二項対立」を「脱構築」する、という新たな思考法を示した哲学者。

詳細については本書を読んでいただきたいが、デリダは「概念の脱構築」を行った。

スポンサーリンク

現在思想の巨匠② ドゥルーズ

ジル・ドゥルーズ(1925~1995)。

固定的な秩序から逃れ、より自由な外部で新たな関係性を広げていくこと、自分の殻を破って飛び出していくことを励ますメッセージを発した哲学者。

ドゥルーズは「存在の脱構築」を行った。これも内容については本書をお読みいただきたい。

スポンサーリンク

現代思想の巨匠③ フーコー

ミシェル・フーコー(1926~1984)。

「二項対立を揺さぶる」という脱構築が、社会においてどういう問題になるのか。

フーコーは「権力」の分析を展開し、いわば「社会の脱構築」を行った。

フーコーがいう「権力」の本質に戦慄

僕は、フーコーのことは以前から興味があって、概要はそれなりに理解していたつもりだったが、あらためて本書を読んで、しっかりと整理できたばかりか、以前にも増して、非常に興味を持った。

フーコーの指摘する権力の捉え方が非常に興味深く、「目から鱗」だった。正に二項対立の脱構築の際たる発想がここにある。

通常、権力は、強い者が一方的に弱い者を抑えつけ、支配するというイメージだが、フーコーは、「権力は下から来る」と言い、弱い者がむしろ支配されることを無意識に望んでしまうメカニズムを分析した。

支配を受けている我々は、実はただ受け身なのではなく、むしろ「支配されることを積極的に望んでしまう」ような構造があるということを明らかにする。

これには思わず鳥肌が立った。戦慄が走る。

ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」の中で、イワンが語る「大審問官」に通じる発想だ。

フーコーは歴史学者でもあり、そのあたりの権力論も、実際の歴史をひも解きながら鋭い分析を深めていく。

本書のこのフーコーの理論の下りは非常に興味深く、全体のハイライトだと思う。ワクワクしながら、夢中になって読ませてもらった。

ここは是非とも、実際に本書を手に取って、じっくりと読んでほしいところだ。

スポンサーリンク

現在思想の源流3人:フロイト・マルクス・ニーチェ

千葉雅也は、現代思想の先駆者として19世紀の3人の哲学者(思想家)を取り上げており、この部分がまた、大変に読み応えがあって、これまた目から鱗の連続だった。

フロイト、マルクス、ニーチェの3人だ。

なぜこの3人が現代思想の先駆者となるかというと、いずれも秩序の外部、あるいは非理性的なものを取り扱った人物だからという。

現代思想は権威的な秩序を批判し、外部に逃げ出し逸脱することをクリエイティブだとする大きな傾向があり、「ヤバイものこそクリエイティブだ」という20世紀感覚、あれを遡るとこの3人になるというのだ。

このあたりも実におもしろく、僕はワクワクドキドキしながら読ませてもらった。

詳しくは本書で、実際に確かめてほしい。

スポンサーリンク

分かりやすくて実際に役立つ哲学

現代思想=ポスト構造主義そのものは、かなり難解な哲学であることは間違いない。そもそも現代思想に限らず、哲学はどんなものであっても難解なもの。

そんな難解な哲学の解説書、いくら入門書とは言っても、難しくて当然。

ところが本書は本当に分かりやすくて、読んでいると難解な現代思想が何の抵抗もなく、すっと頭の中に入ってくる。そのように書かれている。

簡潔にして平易。こういう哲学書は稀だ。

そしてこの哲学が実際の人生においても役に立つのか?ということが重要だ。

本書の帯には「人生が変わる哲学」と銘打っているが、果たしてどうだろうか?

著者の「現代思想」への熱い思い

千葉雅也はこう主張する。

時代の大きな傾向として、現代は、いっそうの秩序化、クリーン化に向かっていて、そのときにルールに収まらないケース、ルールの境界線が問題となる難しいケースが無視されがちだ。

物事をちゃんとしようとする「良かれ」の意思は、個別具体的なものから目を逸らす方向に動いている。

そこで現代思想がそれを救済するものとして登場するわけだ。

『現代思想は、秩序を強化する動きへの警戒心を持ち、秩序からズレるもの、すなわち「差異」に注目する。それが人生の多様性を守るために必要だと思うから。現代思想の特徴は、排除される余計なものをクリエイティブなものと肯定したこと』だと言う。

簡単に言えば、少数者や少数意見の尊重、個性的なものを尊重しようとする哲学だということになる。

これは嬉しい考え方だし、そうあってほしいと願うのが当然だ。

現代思想は、少数者を尊重しリスペクトする哲学というわけだ。今が生きにくい人への応援歌そのものだと言ってもいいのではないか。

だから、千葉雅也は、本書の最後「おわりに」で、こう締めくくっている。

本書は、「こうでなければならない」という枠から外れていくエネルギーを自分に感じ、それゆえにこの世界において孤独を感じている人たちに、それを芸術的に展開してみよう、と励ますために書いたと。

本書が、人生をより活力あるものにするために少しでも役立つことを願う云々。

現代思想がこういうことを求め、主張する哲学だとしたら、これによって勇気づけられ、励まされる多くの人たちがいることは明らかだ。

スポンサーリンク

ベストセラーになるには理由がある

この本の魅力は、もちろん難解な現代思想=ポスト構造主義の哲学を、ポイントを絞って非常に分かりやすく、それでいて本質に鋭く切り込んでいる点にあることは言うまでもないことだが、本の中に著者の千葉雅也自身の苦悩というか、長年に至る苦悩との格闘、そこからの脱却のような側面を感じさせることも大きい。

現代思想の解説そのものには、そんな個人的な背景はおくびにも出さないが、話しの展開の端々にそれが少し垣間見える、そんなふうに僕は感じる。

それが素直に心に響いてくる。

著者自身の苦悩と格闘が背景に

千葉は現代思想を学ぶことで、生きやすくなると訴えているが、千葉自身がその生きやすさを求めて格闘してきたのであり、著者が知り尽くした知識を分かりやすく初心者に伝えるだけではなく、千葉自身が本書を執筆したことで、本人も現代思想の脱構築という考え方を通じて、自分自身が救われたばかりか、更に脱構築の本質に近づけた、そんなこ風に感じてしまう。

現代思想という哲学の解説をこんな薄い入門書の中で展開することを通じて、自分の苦悩からの脱却を成し遂げた、そんなことはなかっただろうか。

だからこそ、この入門書が多くの読者の心に響いた。そんな気がしてならない。

本書の「おわりに」に書いてある本音

千葉雅也は本書の「おわりに」に、こんな本音を明かしている。

『本書は、専門家としてというより、10代からフランス現代思想に憧れ、リゾームだの脱構築だのと言ってみたい!とう「カッコつけ」から出発した現代思想ファンの総決算として書いたのかもしれません。これは青春の総括であり、憧れへの終幕なのです』

『現代思想を通じて僕が格闘してきたのは、おそらく「秩序と逸脱」というテーマでした。本書は入門書ではありますが、「秩序と逸脱」という二極のドラマとして現代思想を描き出した研究書でもあります。現代思想は、秩序を小馬鹿にし、後先考えずに逸脱的なものを称揚する思想のように批判されるときがありますが、それは違う、もっと難しいことを考えているのだ、というのが僕がずっと思ってきたことです。現代思想は、秩序を仮固定的なものと見なし、たえず逸脱が起きながらも諸要素が何とか共存する状態を考察している、というのが僕の味方なのです。』(後略)

苦しんで格闘してきた若き誠実な哲学者としての「誇りと矜持」を感じさせる。

いい人がいい本を書いてくれた。その一言に尽きる。

スポンサーリンク

敬遠せずに、多くの人に読んでほしい

素晴らしい1冊。繰り返し読み込みたいという気になる。たかだか250ページにも満たない薄っぺらい新書に過ぎないが、読みやすい平易な日本語で書かれていて、とにかく非常に分かりやすい。

にも拘わらず、表現は哲学書として当然ながらどこまでも正確、それでいて決して堅苦しいものにならず、易しいながらも新鮮な日本語は非常に含蓄に富んでいて、繰り返し読んでも飽きることがない。

こういうことは稀なことだと思う。哲学の本がいくら入門書だと言ってもそう気軽に読めるものではない。

驚嘆すべき250ページ!

そして驚くべきことは、その内容の豊富さと充実さは飛びぬけていて、到底250ページ未満の薄い新書とは思えないことだ。

驚嘆すべき250ページと脱帽するしかない。

本当に貴重な1冊。こんな哲学書を待っていた!という読者は多かったのではなかろうか。

現代思想と言う難しい哲学書で、著者の千葉が強調することは、この世界、社会の中で、孤独を感じ、生きにくくて仕方がないと感じている人たちに生きる勇気を与え、励ますためだ。

こんな哲学書もある。

難しい哲学書と敬遠せずに、どうか気軽に手に取って、読み出してほしい。

本書の帯にあるように、貴方の人生を根底から本当に変えてしまう運命的な1冊になるかもしれない。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

990円(税込)。送料無料。 電子書籍もあります。

◎電子書籍 935円(税込)。