目 次

すごい小説が書かれたものだ

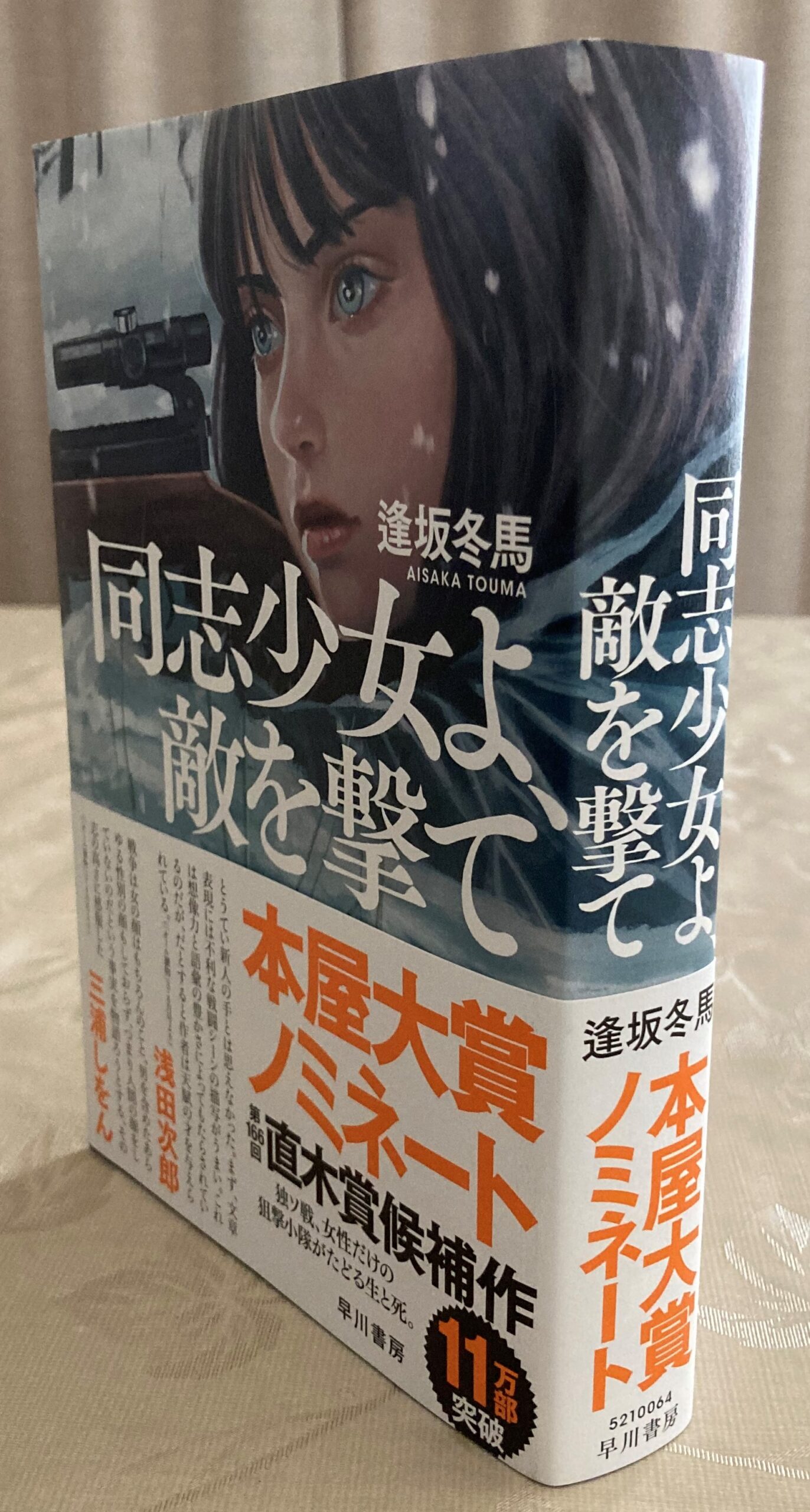

2022年本屋大賞に輝いた話題の「同志少女よ、敵を撃て」を早速読んだ。逢坂冬馬という新人作家のデビュー作だが、その完成度と衝撃度が半端ない。

本書の内容が僕のこのブログ「熱々たけちゃんブログ」でも3本のブログ記事として取り上げているアレクシエーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」(前編・後編の2編及びコミック版の紹介)と全く同じシチュエーションであることが、偶然なのかどうか。

第二次世界大戦中の独ソ戦におけるソ連の女性狙撃兵(スナイパー)たちの地獄のような奮闘ぶりと波乱万丈の生き様が描かれる。

僕はロシアによるウクライナへの侵略戦争を受けて、このところずっとソ連やロシアに関する本を読み漁ってきて、それらを全てこのブログで紹介もしてきた。

そうしているうちにあまりにも気が滅入ってきて、塩野七生の「ギリシア人の物語」という2,500年前の地中海世界の歴史に移ってみたが、やっぱりソ連とロシアのことが気になって仕方がない。相変わらず悲惨な戦争が連日続いているのだ。気にならないはずがあろうか。

本屋大賞受賞の「同志少女よ、敵を撃て」。これは正に独ソ戦における女性兵士たちの物語であり、「戦争は女の顔をしていない」に夢中になってこのブログでも熱く取り上げた僕としては、これは読まないわけにはいかないと、ソ連とロシアものにまた戻ってきたという次第。

実は僕がアレクシエーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」を読んでいた時に、偶然にも娘が本書を読んでおり、ビックリさせられたという経緯もあった。

すごい小説だった。衝撃の1冊だ。

日本人が描く独ソ戦の真実

作者のことは後で詳しく紹介するが、まだ30代の若さの日本の新人作家。日本人が初めて書く小説として、どうして独ソ戦を取り上げ、しかも女性スナイパー分隊という女性兵士たちの地獄のようなすさまじい戦闘の顛末を描くことになったのか、皆目見当がつかないが、奇しくもロシアによるウクライナへの侵略戦争という悲劇と時を同じくして話題となるなど、本当にこのタイミングの絶妙なことと言ったらない。ビックリだ。

これはアレクシエーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」と全く重なる話である。アレクシエーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」は戦争を知らない世代のジャーナリストが戦後30年以上も経ってから、実際に独ソ戦に従軍したかつての女性兵士の生き残りに徹底取材した証言集である。言ってみればノンフィクションのドキュメンタリー。

それに対して、「同志少女よ、敵を撃て」は小説、完全なフィクションである。実際の生の声を聞き取った証言集と小説とではまるで異なるが、描かれている独ソ戦という舞台は全く一緒で、時代や背景も同一である。

日本人が奇しくも今、独ソ戦を描き続ける

アレクシエーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」を原作とするコミックが日本人の漫画家小梅けいとによって第3巻まで漫画化されたことにも驚嘆させられたが、今度は日本人によって同じことをテーマにした小説が書かれ、その出来栄えも傑出したものとなって、本屋大賞まで獲得する小説として世に出たということに驚きを隠せない。

いずれも日本人が描き出す独ソ戦の真実という体裁になっているのである。

これが偶然なのかどうか、どうして日本人がここまで独ソ戦の女性狙撃兵に惹きつけられたのか、そしてしかも刊行された時期が、奇しくもロシアによるウクライナ侵略というこの時点という抜群のタイミングがまた何とも絶妙であり、この未曽有の惨事を知ってもらうためにはこれ以上ない最高のタイミングだった。

スポンサーリンク

独ソ戦と今のウクライナ侵略は一本の線で直結している

このブログの読者の中には、そうは言っても独ソ戦はもう終結(1945年5月)してから80年近くも経過しており、今のロシアのウクライナへの侵略とは、たまたま舞台が一緒だというだけで、関係はないだろうし、80年も前の独ソ戦やブログ筆者の熱々たけちゃんがやたらと拘っているスターリンの独裁、特に大粛清とは直接関係ないんじゃないかと、思われる方がいらっしゃるかもしれない。

いや、決してそんなことはないのである。独ソ戦と今回のロシアのウクライナ侵略とは直結しているし、スターリンを知らないとあのプーチンを理解することもできないという点は、間違いないのである。

なお、人類史上、最大の死者を出した未曽有の戦争であった独ソ戦については、このブログの中でも何度も触れてきているので、そちらで確認をお願いしたい。本書の中にも数字が出てくるが、ソ連側が約2,000万人、ドイツ側は約900万人という天文学的な死者数を出した史上、最悪の戦争である。

本書「同志少女よ、敵を撃て」の中にも、ウクライナとロシアとの関係が様々な形で触れられている。これを読むと同じソ連邦の構成国家で、特にベラルーシを含めた3国は同じ民族でありながら、それぞれの立ち位置というか国民感情にも微妙な違いがあって、お互いに親しいようでいて、実は腹の探り合いをしているようなデリケートな関係にあることがよく伝わってくる。

本書の中に、以下のような一文がある。

「戦後、ソ連は連邦内にあった最激戦地の二カ国、ベラルーシとウクライナの二カ国を優遇した。国際連合でもこの二カ国は独自の議席を得ていた。半ば独立国家のような扱いは、ソ連の中で破格の待遇といえた。あのリュドミラ・パヴリチェンコが戦ったセヴァストポリ要塞を擁し、帰属をめぐる諸々の軋轢があったクリミア半島も、1954年にロシアからウクライナに自主的に割譲された。

ロシア、ウクライナの友情は永遠に続くのだろうか、とセラフィマは思った。」

最後の一文にドキリとさせられる。本書を読んでいて、最も突き刺さってくる部分の一つでもある。

クリミア半島を巡っては、この1954年の時点で既に火種になっていたことが良く分かるだろう。

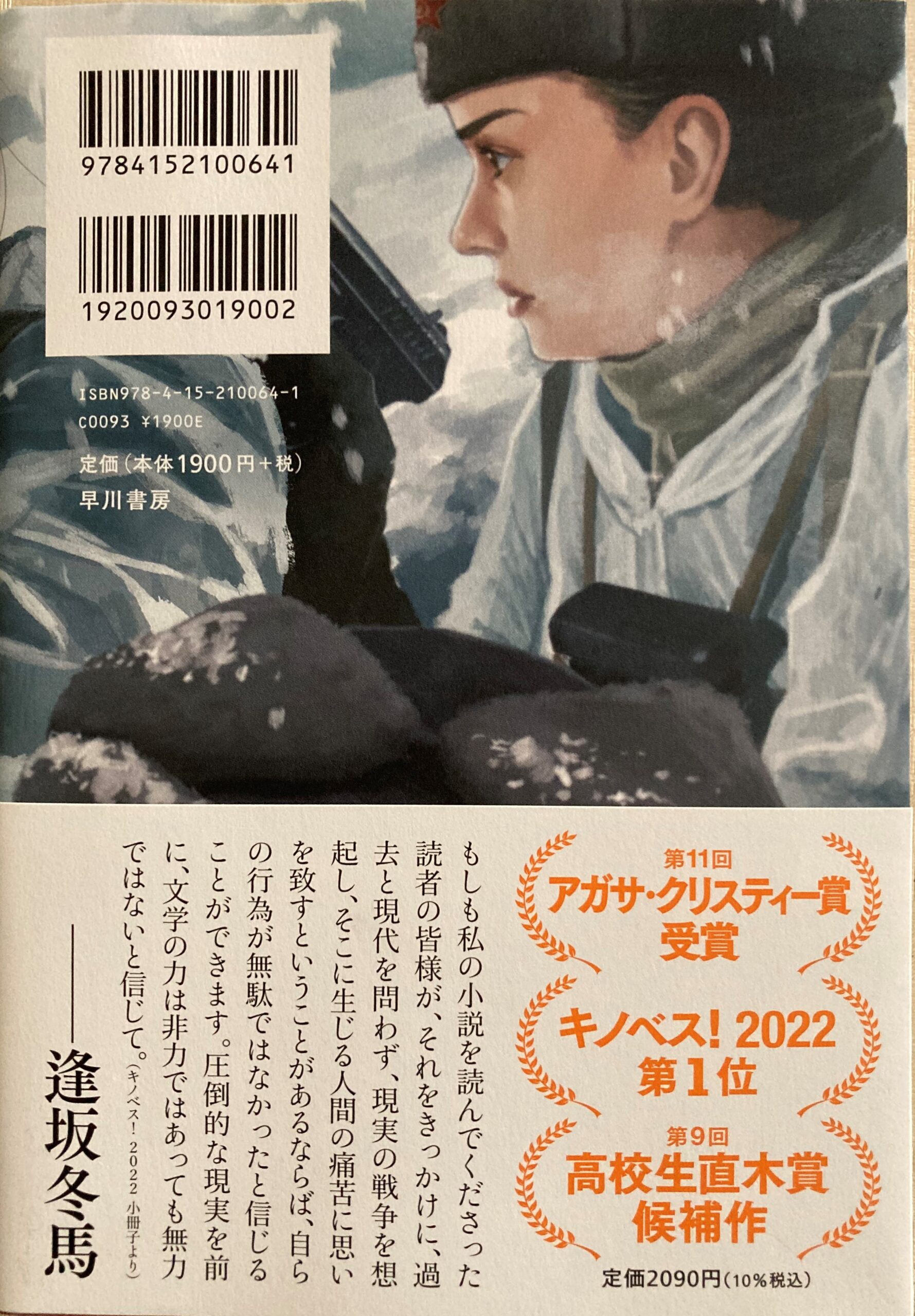

「同志少女よ、敵を撃て」の基本情報

僕の手元にある単行本は、2022年3月25日に出版されたもの。この時点で18版というのはすごい。最初に発行されたのは2021年11月25日となっているので、まだ発行されてから5カ月足らずしか経っていない。

第11回アガサ・クリスティー賞を受賞。選考委員全員が満点をつけるという史上初めての快挙を成し遂げた。全員満点の満場一致で受賞が決まったということだ。

僕が購入した段階で、本書に付けられた帯を読むと、「本屋大賞ノミネート」と大々的にPRされているが、その後4月6日発表された同賞において、晴れて堂々の本屋大賞に輝いたことは皆さん、良くご存知のとおり。

早川書房からの刊行。単行本だがハードカバーではなくソフトカバー。本編のページ数は479ページ。本編完結後に主要参考文献一覧と著者による謝辞がある。

その後ろには、ロシア文学の研究者として有名な沼野恭子による推薦の言葉、更に第11回アガサ・クリスティー賞受賞の選評が全て掲げられており、総ページ数は494ページとなる。かなり分厚い方に入るだろう。

本文は6つの章とプロローグとエピローグがあり、全体で8つに編成されている。

約500ページの大作で、厚い本ではあるが、会話の部分も多く、ページ数の割に直ぐに読めてしまう。というよりも、一端、読み始まると、極めてスリリングにして衝撃的なストーリーが次から次へと展開されるので、高級な推理小説のように途中で読むことを中断するのが難しい。一気に読み進んでしまうことになる。その読者を惹きつける力たるや、初めての小説とは思えないストーリテラーぶりにただただビックリしてしまう。

僕もホンの3~4日で読み切ってしまった。ちなみに僕は毎日遠方まで電車で出勤しているサラリーマンである、念のため。

著者の逢坂冬馬(あいさかとうま)について

これがデビュー作という驚くべき新人の逢坂冬馬について、本書に書かれている紹介文をそのまま引用しておく。極めて短いものだ。

「1985年生まれ。明治学院大学国際学部国際学科卒。本書で第11回アガサ・クリスティー賞を受賞してデビュー。埼玉県在住」

たったこれだけ。ネット等でこれ以上のデータや情報を集める気は僕にはないが、現在36歳か37歳の若者。これから先が非常に楽しみだ。

本屋大賞の発表の後、話題の本ということでNHKでインタビューを受けているのをたまたまテレビで見た。折り目正しい真面目そうなシャイな青年だった。「戦争がとにかく嫌いで、今のロシアのウクライナ侵略とタイミングがあまりにも重なってしまって戸惑っている」と語る姿が非常に印象的だった。本書の印税をウクライナに寄付しているそうだ。頭が下がる。

スポンサーリンク

どんなストーリーなのか

1942年2月、独ソ戦開始から8カ月が経過したある日、モスクワ近くの寒村で母親と狩猟をしながらのどかに過ごしていた18歳のセラフィマは、突然ナチスドイツに攻め入られ、母親も村民も全員が虐殺されるのを目撃する。幸い自身だけは殺戮から逃れることができたが、その直後にやってきた赤軍のリーダーの女性兵士イリーナからも冷酷な仕打ちを受け、全てを失ったセラフィマは否応もなくイリーナが教官を務める狙撃兵の訓練所に連れていかれる。

ドイツへの復讐とイリーナの殺害だけを生きがいに、同様の境遇の何人かの若い少女仲間と共に、イリーナによる猛特訓に耐え抜き、狙撃訓練学校を優秀な成績で卒業し、若い女性狙撃兵だけによる狙撃小隊が作られ、いざ独ソ戦の地獄の戦場へ。

狙撃兵チームは独ソ戦の最大の激戦地であったスターリングラードを中心に様々な激戦地に送られ、常に死と隣り合わせのすさまじい戦場を戦い抜いていく。一流スナイパーとして成長していくセラフィマであったが、かけがえのない仲間と、鬼のような教官で小隊の隊長でもあるイリーナとの確執を抱えながら地獄の戦場から抜け出して、復讐を果たすことができるのだろうか。そして独ソ戦の決着は?その最終決着の際にソ連兵士の取った行動はいかなるものだったのか?

本当の「敵」はどこにいたのか?誰だったのか?

開幕の急展開で読者を引き付ける見事な剛腕

怒涛の展開がすさまじい。物語の開始早々、ヒロインの生まれ育った寒村がナチス・ドイツの襲撃を受け、母親も住民もパルチザンと疑われ、全員が虐殺されるという衝撃の幕開け。直後にやってきた赤軍は一人生き残ったヒロインのセラフィマを慰めるどころか、ナチス以上の冷徹な仕打ちで、セラフィマを更に地獄に突き落とし、有無を言わせぬ強引な方法で、狙撃兵として連れていかれるという息する暇もないような衝撃的な展開で、冒頭から一気に読者を引き込む剛腕ぶりがものすごい。

後はもう最後まで全く退屈させることなく一気に読ませてしまう。大した力量である。文章も非常に読み易いものであり、好感が持てる。

スポンサーリンク

狙撃訓練と激しい戦闘場面の詳細な描写に驚愕

その後はひたすら激しい射撃訓練が描かれ、セラフィマはいつのまにか殺戮マシーンとして成長していくことになるのだが、その間、全く緊張が途切れることなく、すさまじい訓練の様子と、それを上回る地獄のような戦場の現場に読者を引きずり込んでいく。

その手腕が実に見事で、読んでいる我々は、地獄の戦場の当事者となってヒロインたちと一緒に独ソ戦の前線を追体験させられる。その筆致は雄渾にして繊細。特に細部のディテールの描写が実に素晴らしい。まだ30代の著者がどうやってこれを調べ、これだけの詳細にして繊細な描写が可能となったのか、舌を巻くしかない。

この作品は完全にフィクションであり、登場人物も著者の創作ではあるが、ところどころに実在の人物が登場し、主人公たちに実に自然に絡んでくる。戦後に元帥となった国民的英雄のジューコフとセラフィマとの出会いも忘れ難いし、実在の伝説的スナイパーのリュドミラ・パヴリチェンコが鬼隊長イリーナの親しい戦友という設定も実にいい。この309人を狙撃したという伝説のスナイパーとセラフィマとの絡みも興味津々だ。創作上の人物と実在の人物との融合が素晴らしい。まるで映画の「フォレスト・ガンプ/一期一会」を見ているかのようだ。

キューブリックの「フルメタル・ジャケット」を彷彿

10代の少女たちを厳しい訓練で冷徹な狙撃兵という殺人マシーンに育て上げ、その育て上げた狙撃兵たちを過酷な戦場に連れ込むという設定は、僕が愛してやまないスタンリー・キューブリックの戦争映画の名作「フルメタル・ジャケット」そのものだ。

但し、こちらは徹底的に女。自身も超一流のスナイパーである鬼の教官始め、狙撃を徹底的に教え込まれる側も全員が女。本当にソ連という国家はとんでもないことを考え出したものである。

スポンサーリンク

「戦争は女の顔をしていない」との違いに戸惑う

既にブログで詳しく紹介しているアレクシエーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」との違いは冒頭で触れたが、内容的な違いとして際立つのは、「戦争は女の顔をしていない」の中にも狙撃兵の証言はたくさん出てくるのだが、狙撃兵に限らず、あの本を読んで非常に印象に残るのは、女性兵士たちが周囲の反対、いやそれどころか軍隊(赤軍)そのものからも反対されながらも、それらの強い反対を押し切って、嬉々として女性の方から志願したという証言が非常に多くて驚かされたのだが、この小説の中では、ヒロインは逆に兵士として強引に育てられていく。この違いは大きい。

いずれにしてもこれだけの犠牲を払いながら、多大な貢献をした彼女たちは、独ソ戦という過酷な戦争には勝利したものの、戦後は英雄として尊敬されることもなく、むしろ忌み嫌われる存在となって社会から葬り去られることになる。このあたりの展開は、「戦争は女の顔をしていない」に描かれたとおりに、小説も進行していく。

エピローグは戦後30年以上経過してからの後日談となっており、残酷な戦闘シーンなどは当然ながら全く出てこないにも拘らず、読んでいて非常に辛く、胸が締め付けられ、静かな怒りが沸々と湧き上がってくるところだ。

だが、「同志少女よ、敵を撃て」は、このエピローグがあってこそ価値がある。戦場のすさまじい戦闘描写とその中での少女たちの迷いながらの成長物語だけでは、ある意味で単なるアクション小説で終わってしまうところであった。

あの少女たちが、その後どうなったのか。ここが一番重要なところである。

どうして「人を殺すのか」という重い問いかけ

本書で繰り返し問われるのは、どうして「人を殺すのか」ということに尽きる。小説の中でも鬼の教官イリーナが繰り返し、少女の狙撃兵たちに問いかけている。イリーナ自身の思いも聞きたかったところだが、この問いかけこそが著者の逢坂冬馬が描きたかったことに他ならない。「人間を狂わせてしまう戦争という厄介なもの」が様々な角度から描かれる。

戦争を憎む強い思いに共感

最後には衝撃的な展開が待っていて、読む者は打ちのめされることになるが、それも全て、戦争という怪物がまともな人間を狂わせていく恐怖のシステムを暴いたとしか言いようがない。戦争をすると、必ずやこうなってしまうという警鐘が全体を貫いており、逢坂冬馬の戦争は絶対にしてはいけないという強い思いがひしひしと伝わってくる。

読んでいてこれほど夢中にさせられる本も珍しいが、この小説には著者の戦争を憎む思いが満ち溢れている。そういう意味でも単なるアクションものでは終わっておらず、これは名著と呼ばれていい。本書を今のロシア人、特にプーチンに知ってもらいたいところだ。

これを日本人が書いた。歴史に残る大傑作となった。若い日本人がこれを書き上げたことに強い希望を見出せたという意味でも、一人でも多くの日本人に是非とも読んでいただきたい。

そしてアレクシエーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」との併読を是非ともお薦めしたい。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

2,090円(税込)。送料無料。 電子書籍もあります。2,090円(税込)。

スポンサーリンク