目 次

ルイ・クープランのクラヴサン曲を熱愛

僕はルイ・クープランのクラヴサン曲を昔から熱愛している。

クラシック音楽にかなり詳しい人でも、ルイ・クープランといって、直ぐに正確に理解できるか人がどれだけいるだろうか?あの有名なクープランのことではなく、別人だ。

そして、そもそもクラヴサン曲って、一体なに?っていうことになりかねない。

それほど一般のクラシック音楽ファンにも知られていないのだが、その音楽の素晴らしさと格調の高さは、古今東西のありとあらゆるクラシック音楽を通じても第一級品で、これ以上に魅力的な音楽がどこにあるのか!?と言ってしまいたくなる程の魅力に満ち溢れている。

ということで、今回はあまり知られていないルイ・クープランのクラヴサン曲について紹介させてもらう。

スポンサーリンク

クラヴサン(チェンバロ)とはどんな楽器?

クラヴサン曲と言われても今一つピンとこないかもしれない。クラヴサンというのはフランス語で、ドイツ語ではチェンバロ、英語ではハープシコードのことだ。

チェンバロやハープシコードと言えば、ある程度は理解してもらえそうだ。それでもガチガチのクラシック音楽ファンには、まだダメかもしれない。

チェンバロ=ハープシコード=クラヴサンは、バッハに代表される17世紀から18世紀にかけてのバロック音楽で盛んに演奏された鍵盤楽器で、非常に乱暴に言ってしまうとピアノの前進になった楽器である。現在は、普通に弾かれることはほとんどない古楽器である。

今では弾かれなくなった楽器とは言っても17世紀から18世紀にかけてのバロック音楽にあっては、最も中心的に用いられた楽器で、チェンバロなしでのバロック音楽は考えられない。

今日、バッハの鍵盤曲(クラヴィーア曲)はピアノでも演奏され、ピアノを学ぶ者は、バッハの諸作品に苦しめられるわけだが、あれらのバッハの鍵盤曲は、本来は全てチェンバロで演奏されるもの。

バッハの存命当時は、当然全てチェンバロで演奏されていたわけだ。

バッハ以外にもチェンバロ作曲家は大勢

バロック音楽で鍵盤曲というと、どうしても大バッハ(ヨハン・セバスチャン・バッハ)に行き着いてしまうが、同じ時代にバッハ以外の優れた鍵盤曲作曲家はたくさんいた。

特に顕著だったのがフランスである。フランスにはバッハに勝るとも劣らない鍵盤曲の優れた作曲家が何人もいた。そんなフランスで活躍した鍵盤曲作曲家は、競い合って、「クラヴサン曲」を作曲したわけである。

その最大の作曲家がバロック音楽の大作曲家の一人で、バッハと同時代人のフランソワ・クープランである。

フランソワ・クープランはヨハン・セバスチャン・バッハが「大バッハ」と呼ばれるように「大クープラン」と呼ばれ、クラブサンのための組曲を量産している。

僕はこの「大クープラン」ことフランソワ・クープランのクラヴサン曲も大好きなのだが、それよりもルイ・クープランのクラブサン曲の方がずっと好き、比べ物にならない程ずっと好きなのなのである。

スポンサーリンク

大クープラン、フランソワの伯父

ルイ・クープランは、「大クープラン」ことフランソワの伯父である。ルイ・クープランの弟の息子がフランソワと言う関係になる。

音楽家量産のバッハ家とクープラン家

西洋の音楽史が生物の遺伝の授業に取り上げられるというおもしろい話しがある。

この同時代のドイツとフランスにあって、同一の一族から著名な音楽家(作曲家・演奏家)を多数輩出した家系として、ドイツのバッハ家とフランスのクープラン家が引き合いに出される話しは良く知られている。

遺伝の代表例として高校の生物の遺伝の授業で紹介されるというわけだ。僕も高校時代に習った記憶がある。

その独仏の2大音楽一家の総帥たる大バッハ(1685~1750)と大クープラン(1668~1733)が、ほぼ同時代人(約20年クープランが年長)というのも、歴史の悪戯にしては度が過ぎるというか、こんな事実があったのかと驚かされるばかり。

まあ、その話しはこの程度にして、本題に戻らせてもらおう。

大クープランことフランソワ・クープランの伯父に当たるルイ・クープラン(1626頃~1661)のクラヴサン曲の途方もない素晴らしさについてである。

ちなみにルイ・クープランは音楽一家の生まれながら23歳頃までの前半生のことはほとんど知られておらず、生年月日も正確に伝わっていない。1626年の生まれだとすると、35歳の若さで亡くなったことになる。

その時点で超有名になる甥っ子の大クープランのフランソワは生まれていなかったという驚くべき事実。

35歳で亡くなったというのは、あのモーツァルトと一緒である。実に感慨深い。

スポンサーリンク

魅力尽きない珠玉のクラブサン曲

ルイ・クープランという人は、本当に魅力的な、素晴らしい音楽を作曲した。

僕はこれほど心の琴線に染み渡ってくる美しい音楽を他に思い出せないくらい。同じ鍵盤楽器としてピアノであげても、ドビュッシーくらいしか思いつかない。

クラヴサンを最も美しく聴かせる音楽

ルイ・クープランの魅力がどこにあるのか的確に説明することは、極めて難しい。上手く説明できる自信がまるでない。

あの静謐にして幽玄な非常に繊細で傷つきやすい音楽を、言葉では上手く表現できない。

ただ、こう言ってみると読者は理解してもらえるかも知れない。

「クラヴサン(チェンバロ)という楽器を最も美しく響かせてくれる音楽」だと言えばいいだろうか?

元々クラヴサン(チェンバロ)は美しい響きを持った楽器なのだが、その唯でさえ美しい響きを最もそれに相応しい美しい音楽で彩ったというか。

小粒ながらも宝石のような美しい音楽なのである。

スポンサーリンク

フローベルガーと双璧

ルイ・クープラン以上に知られていないかもしれないが、ドイツのバロック期の作曲家で、フローベルガー(1616~1667)という鍵盤楽器のための作品をたくさん作曲した作曲家がいる。

大バッハの前に出現したドイツの鍵盤音楽作曲家としては、最高の人と高く評価され、バッハその人にも大きな影響を与えた重要な作曲家である。

そのフローベルガーとルイ・クープランとは子弟関係にあった。

フローベルガーはルイ・クープランよりもちょうど10歳ほど年長で、パリに来た際に、ルイ・クープランと親交を持って、ルイ・クープランは多大な影響を受けた。

実はこの2人の音楽は実に良く似ているのである。

ルイ・クープランの魅力はフローベルガーが作り出したものと言ってもいいくらい。

という意味で、このフローベルガーの音楽がまた筆舌に尽くしがたいのである。

およそクラヴサン(チェンバロ)の魅力は、このフローベルガーとルイ・クープランに極まれる。

クラヴサンとチェンバロを最も美しく響かせた2大巨匠と言っていいだろう。

スポンサーリンク

プレリュードとトンボーが特に魅力的

ルイ・クープランのクラヴサン曲の中でも特に魅力的な音楽は、各組曲の冒頭の「プレリュード(前奏曲)」である。

それと「トンボー」と名付けられた哀歌。トンボーとは墓石や墓碑の意味で、亡くなった方を追悼し、偲ぶフランス独特の器楽曲なので、レクイエムのような音楽だと思ってもらえばいい。

これらがいずれも筆舌に尽くし難い美しさと深い感動に満ちた絶妙な音楽で、聴いていて本当に心を奪われてしまう。この世のものとも思えない美しさだ。

プレリュード・ノン・ムジュレとは

ルイ・クープランの音楽で最も特徴的な点は、「プレリュード・ノン・ムジュレ」という様式にある。これはフランス語であるが、規則正しい拍子やリズムを持たずに、非定量的な記譜法で書かれたプレリュードを指す音楽用語である。

ルイ・クープランの作品の中でも「プレリュード」の美しさと魅力が格別だというその独特の音楽の本質、からくりのようなものが、プレリュード・ノン・ムジュレにある。

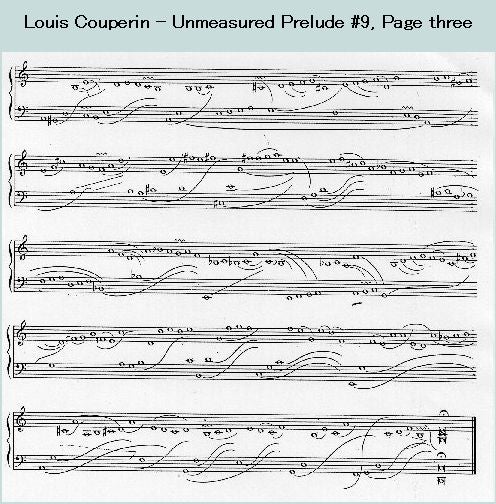

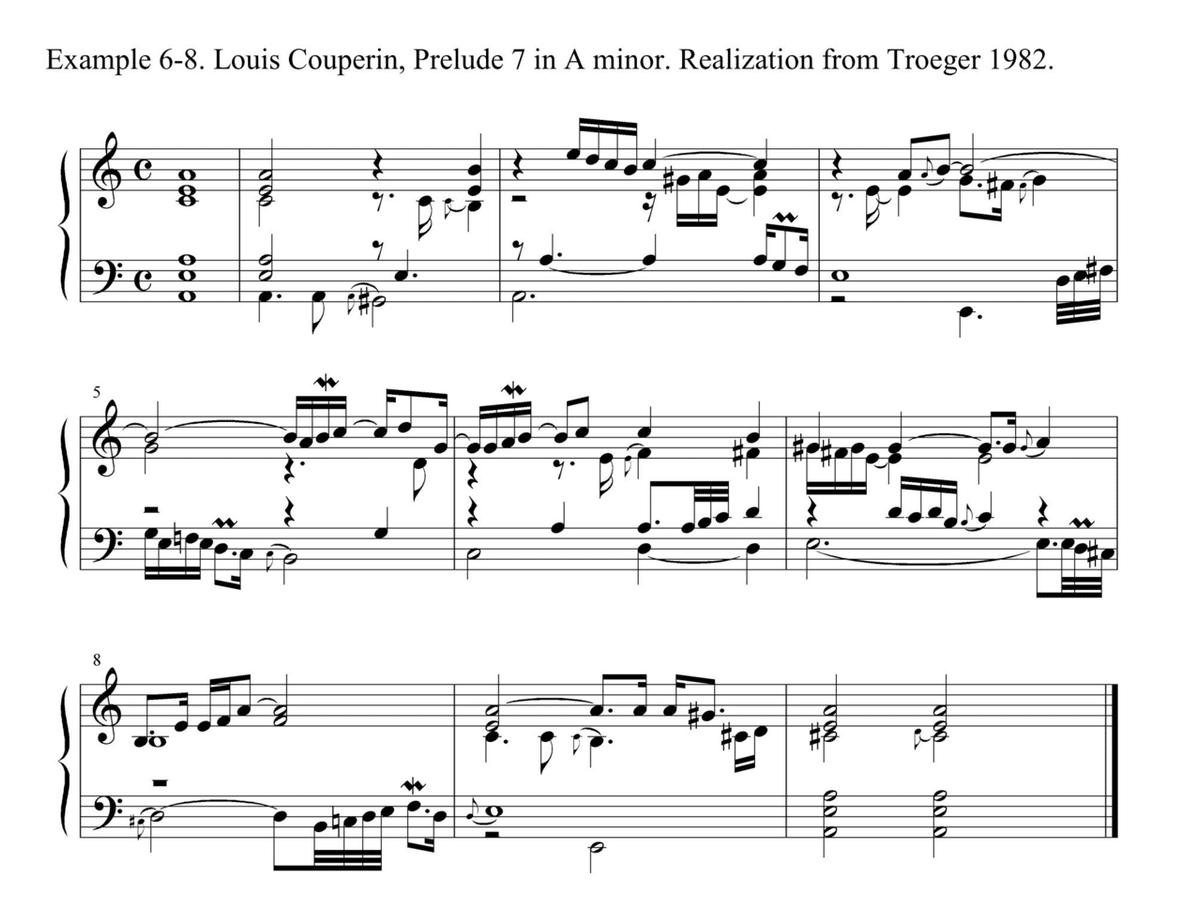

そのプレリュード・ノン・ムジュレの実際の記譜というか楽譜を見てもらおう。ルイ・クープラン自身による自筆譜のようだ。

こんな風に楽譜に書かれているようだ。ピアノも弾けない僕にはこの楽譜を見て、実際にどうやって演奏するのか見当もつかないが、この謎こそがルイ・クープランの音楽を深遠なものとし、奥の深い絶妙な響きの本質になっているように思われる。

プレリュード・ノン・ムジュレは1650年頃に登場し、クラヴサンに取り入れた最初の作曲家がルイ・クープランその人だとされている。

それらは1連のスラーの付いた全音符のみによって書かれており、スラーは自続されるべき音や、音符のまとまり、更に和声の交代を示しているとされる。

演奏者に演奏の裁量を委ねているとも言えるわけで、この音の設計図のような楽譜から実際にどのように演奏し、音を奏でるのか、全て演奏者の判断に委ねられ、即興性も高い音楽となっている。

この普通は有り得ない記譜法が、あの深遠なルイ・クープランの音楽の魅力の本質となっているように思えてならない。

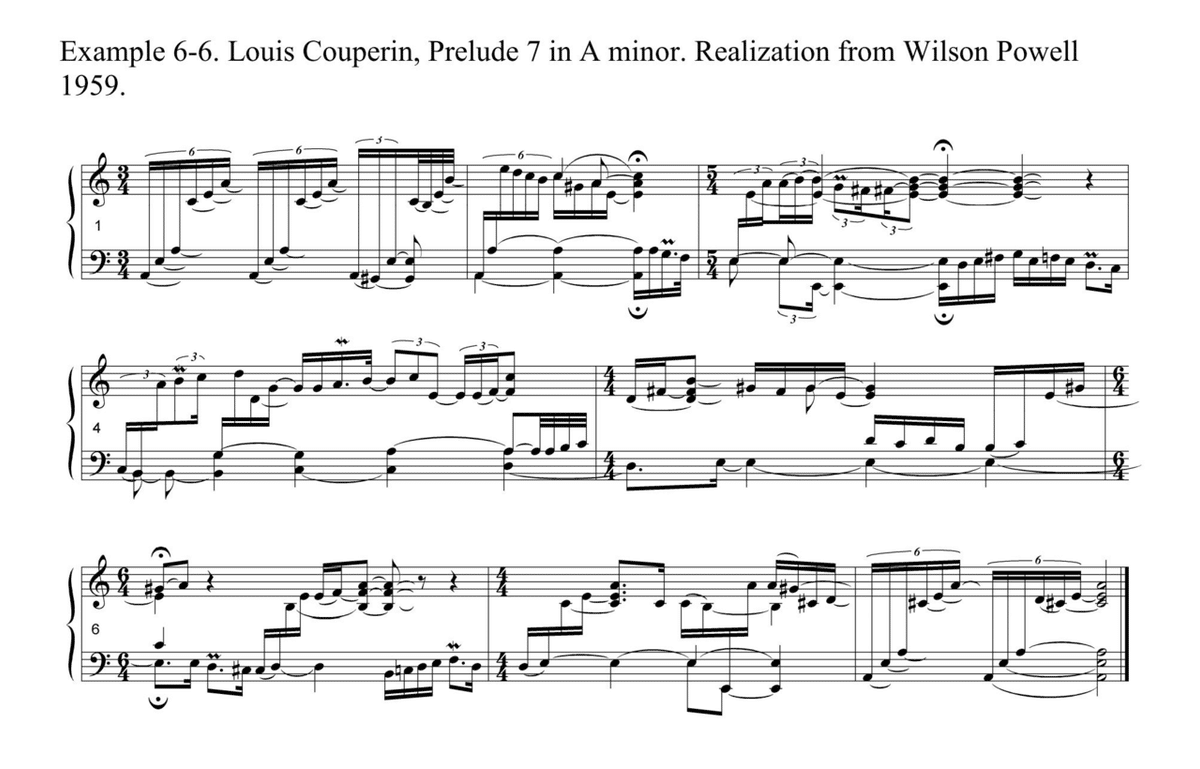

ちなみに現在の記譜法で表すとこんな楽譜となっている。普通の演奏者はこの現代譜で演奏するのだろうか?

スポンサーリンク

その音楽の魅力を無理して書くと

ルイ・クープランの音楽の魅力を言葉にできないと書いたが、僕の感じたままを書いてみる。

その音楽は静かに入っている。静かに始まると言うべきだろうが、そっとさりげなく入ってくる感が、他の作曲家の作品とはまるで違うのだ。

非常にアンニュイな感じがする。フランスの粋というべきか。何の前触れもなく、構えることもなく、非常にさりげなく音楽が聴く者の心の中に静かに入ってくる。

浮遊感というか、拍もリズムも極めて曖昧で、奏でられる音楽に、聴き手はそのまま静かにその独特な世界に連れていかれるような不思議な感じに捕らわれるかのよう。

それが上述のプレリュード・ノン・ムジュレの効果そのものなのである。ここには3拍子とか4拍子とかという決まった拍子も、定型的なリズムも存在しない。

魅力的な得も言われぬ音の流れに身を委ね、黙って連れていかれるしかない。そんな音楽だ。

拍もリズムもハッキリしない曖昧模糊としている音の緩やかな流れというと、あのドビュッシーの音楽そのものではないか。約250年後に同じフランスに生まれた未曾有の天才ドビュッシーの音楽とは決して一緒ではないが、何か一脈通じるものがあることは事実だ。

僕はこのブログで、まだ1回もドビュッシーの音楽を取り上げていないが、ドビュッシーはバハ、モンテヴェルディと並んで、僕が最も熱愛している作曲家。

こんなにルイ・クープランの音楽に惹かれてしまうのは、ドビュッシーへの熱愛と関係があるのかもしれない。

想定できない転調と和声に驚嘆の連続

どこまでも静謐に進む音楽が、想定を覆す転調に彩られ、ハッと驚嘆させらるのが、ルイ・クープランの魅力でもある。

その転調と和声は全く独特で、現代人の耳を刺激せずにおかないものがある。予想できない転調と和音の響きに意表を付けれ、ドキッとさせられる。次に出て来る音が一般の想定と異なるのである。

ホンの短いフレーズの中に、何とも奥の深い深遠な音の宇宙が潜んでいて、聴く者にちょっとだけそのエッセンスを垣間見せる。そんな得体の知れない謎に満ちた音楽だ。

幽玄というのが比較的近いかもしれない。

この静謐極まりない繊細の極致のような音楽は、夜に聴くのが相応しい。都会の喧騒はいかにも不似合いだ。深夜に一人で聴く音楽。心の一番奥深くに沁みてくるかけがえのない音楽である。

スポンサーリンク

どれだけ聴いても解明できない深遠な音楽

どれだけ繰り返し聴いても、その音楽の魅力の本質を解明できない。そのあたりもドビュッシーと共通だ。魅力の本質を解明できないので、言葉に表現することもできないわけだ。

クラシック音楽に興味のある方は、このクラヴサンという楽器の美しい響きを最も美しく、繊細に響かせる類まれな音楽に、一度じっくりと耳を傾けていただきたいと心から願う。

一度その音楽の魅力に開眼すると、ルイ・クープランという大昔のあまり知られていない作曲家の音楽が、かけがえのない宝物になることは間違いない。

スポンサーリンク

俊英ホグウッドの名演

ルイ・クープランの最高の演奏者は、何と言ってもあの古楽復興の神の一人であったグスタフ・レオンハルトに尽きる。

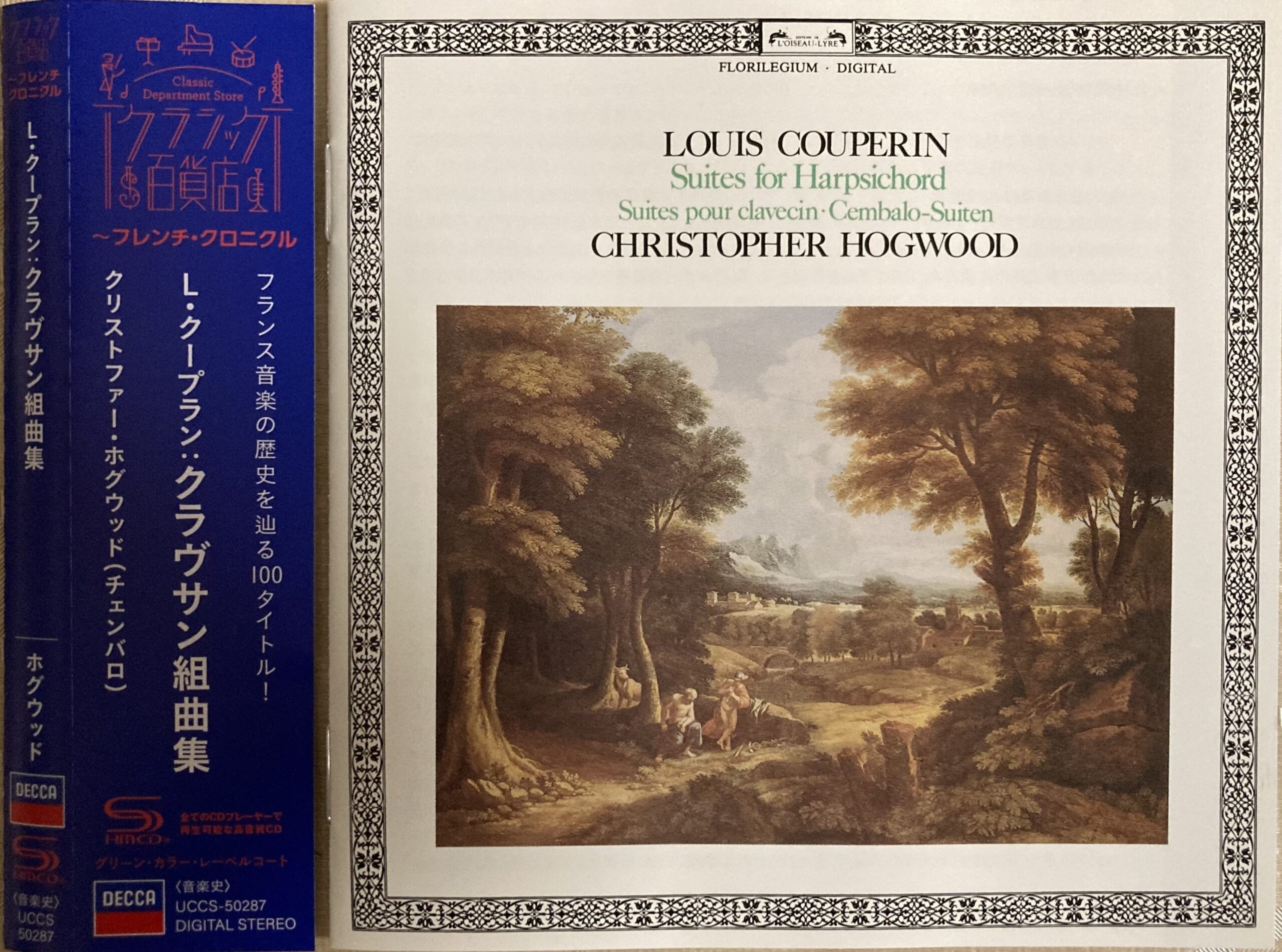

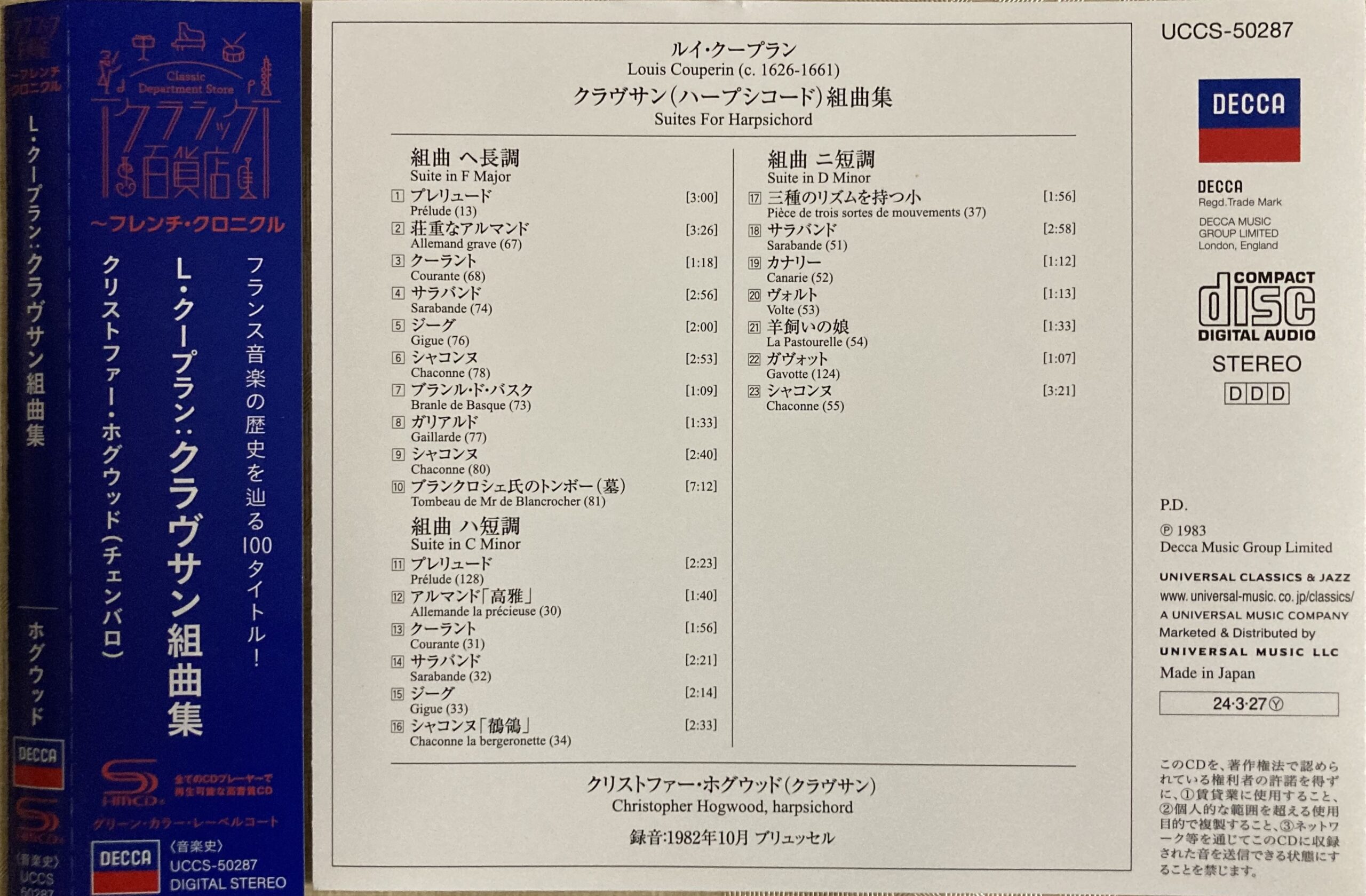

我が家のCDを見てもらってもお分かりのように、ルイ・クープランの音楽は多くのチェンバロ奏者に愛され、多くの素晴らしい演奏が揃っている。

そうは言ってもレオンハルトが最高なのだが、何とそのレオンハルトの名盤が廃盤となっていて、現在入手できない。

何たるスキャンダル。レオンハルトに限らず、多くのルイ・クープランのCDが廃盤の憂き目に遭って、現在入手できないできない状況にある。

そんな中にあって、唯一、ホグウッドが演奏するCDが国内盤で販売されている。しかも格安だ。

このホグウッド盤も素晴らしいものだ。レオンハルトには一歩後塵を拝するとは言っても、遜色のない演奏で、初めてルイ・クープランを聴いてもらうに、不都合はない。

ホグウッドは古楽器によるモーツァルトの交響曲全集で、一世を風靡した古楽界の超大物指揮者にしてチェンバロ奏者。

このルイ・クープランも、クラヴサンの響きの美しさといい、演奏の質の高さといい申し分ないもの。

先ずはこれでルイ・クープランの魅力に触れてほしい。

☟ 興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

1,361円(税込)。送料無料。国内盤(日本語解説付き)。

L.クープラン:クラヴサン組曲集 [ クリストファー・ホグウッド ]