目 次

「スリー・ビルボード」以上に奥の深い作品か

「イニシェリン島の精霊」はあの超傑作である「スリー・ボード」の脚本・監督のマーティン・マクドナーの作品だけあって、その感銘はあまりにも深く、映画を見終わった後もずっと余韻が残り、余韻どころか、いつまでもこの映画のことが気になってずっと考え続けてしまうのである。

この映画でマクドナーは何を訴えようとしているのか?

小さな閉鎖された孤島の中で起きた中年の友人同士の男が諍いを起こし、その諍いがひたすらエスカレートしていく姿を通じて、何を訴えようとしているのか?

それが気になってならない。

そして、更に不思議なことに、凄まじいばかりの喧嘩をし続ける2人の主人公以外の脇役のことが気になってならないのである。

さすがは現代イギリス演劇界にあって鬼才中の鬼才と絶賛されている劇作家の脚本と唸らざるを得ない。

もしかすると、この「イニシェリン島の精霊」はあの稀有の名作「スリー・ビルボード」以上に奥の深い作品かもしれない。

ここでは、映画の内容について、ネタバレ満載でじっくりと掘り下げてみたい。とことん語り尽くしたい。

「イニシェリン島の精霊」をまだご覧になっていない方は、決して読まないでほしい。

とにかく一刻も早く映画を観て、その後にこの記事を読んでいただければと、切に願うばかりである。

コミュニーションが取れない悲劇

この「イニシェリン島の精霊」の主題の一つは親しくしていた人間同士がある日、全くコミュニケーションが取れなくなる悲劇だというのは、誰でも直ぐに分かるだろう。

簡単に言えば「言葉が足りない」。それに尽きてしまう。

その言葉の足りなさ、コミュニケーションの不足が、最後の最後まで改善されることなく、そのまま事態はどんどんエスカレートして、とんでもない悲劇に向かっていってしまう。

この不条理。どうしてそういうことになってしまうのか?

何とか話し合って、関係を修復することはできないのか?

そもそも「話しかけるな!」とコミュニケーションを全面否定してしまうのだから、どうしようもないのだが。

2人の人間の間に起きる誤解。理解し合えないという溝。

親しかったはずなのに、相互理解が全くできない。関係の修復がどうしてもできない。

どうしてコミュニケーションを取ろうとしないのか?

心を割って話し合えば解決するのに、話し合えない。そして疑心暗鬼に陥り、攻撃性を強めてしまう。

そんな中で何かキッカケがあれば、不和が一気に加速して激しく対立し、最後は戦争にまで行き着いてしまう。

かつての親友同士が、そんな関係になってしまうというのは何とも恐ろしい。

スポンサーリンク

マクドナーが設定したフィクションだが

この映画に描かれた世界は、あくまでもフィクションである。

これは作者のマクドナーが極端な設定をして、こんな無茶な展開をさせたことは間違いないのだが、現実では決して起きないと、断言できるだろうか。否定し切れるだろうか。

それが人間という存在なのかもしれない、と考えさせられる。

親しい友人関係にありながらも、実は人間関係は極めて脆弱だということは、日常でも良くありそうだ。

ちょっとしたきっかけで人間関係にヒビが入ると、意外にも非常に脆弱な関係だった、人間関係がもろくも崩壊してしまうということは、誰でも経験しているのではないだろうか。

僕にも、実際にあった。

そのこと自体は珍しいことではなく、それほど気にも留めていないが、実はそれがきっかけとなって、関係破綻がエスカレートし、究極的には殺し合いをしなければ済まないところまで行ってしまうとなれば、大いに問題だ。

そうならないと断定できるだろうか。

それが人間の本質であり、戦争がなくならない最大の原因ではないかと考えられなくもない。

マクドナーが、言いたかったことはこういうことかと思われるのだが、いきなり結論を出すのは、まだやめておこう。

映画の中にも、納得できないこと、不満点もある。

一つ一つ触れていきたい。

愛を突然失うことを理解できない苦しみ

僕がこの映画を最初に観たときに、率直に感じたのは、実は全く別のことだった。これは正直に告白しておく。

僕は、このパードリックとコルムという2人の中年男の諍いに、恋愛感情のもつれを読み取ったのだ。

誤解しないでほしい。2人がゲイの関係とか、そういうことを言おうとしているのでは決してない。男同士でも女同士でも、もちろん男女間でもそんなことは関係なく、ある人が好意を抱いている相手がいて、その好意を抱いている相手は昨日までは親しく接していたのに、ある日突然、気持ちが変わり、相手を避けるようになってしまう。

簡単に言うと、心変わり。振られたということだ。

こんなことは誰だって経験がある。日常茶飯事に起きる、ごくごくありふれた光景だ。

ところが、その相手の突然の心変わりを理解できなくて、いつまでも相手を追いかけてしまうと・・・。

それが度を過ぎると、まさしくストーカーの誕生となる。

信頼し、愛し合っていた二人。突然、相手の心が様変わりし、離れようとするが、相手は納得できずに追いかけてしまう。

簡単に言えば、相手に振られた男(女でもいいし、同性同士でもいい)が、相手の心変わりを理解できずに、その相手をいつまでも追いかけてしまうという話しだ。

僕はこの映画を最初に観たときに、そういう見方をした。

パードリックがコルムから愛想をつかれ、もう関わりたくないと思っているのに、引き続きコルムのことが好きなパードリックはコルムの心変わりを理解できない。理解できないから追いかけてしまう。

よくあることなのだが、パードリックが諦め、事態を受け入れないと正にストーカーとなって、こちらも殺すところまで行きかねないという厄介な奴だ。

スポンサーリンク

ストーカーの誕生を描いたのではないか?

つまりストーカーの誕生を描いた映画ではないかと。

若い時に辛い失恋をし、それがトラウマになっている人間にとって、あのコルムの突然の心変わりは理解できないし、心に相当なダメージを与える。最後には許せなくなってくる。

やっぱりストーカー誕生がテーマと思えてしまうのだが、それは僕自身の辛い失恋とオーバーラップするからかもしれない。

僕は高校時代に熱烈な恋に落ちて、最後は手痛い大失恋を経験し、トラウマとして大きな傷が残った。その後も何十年も引きずり続ける程の辛い体験だった。

そういう僕の経験のフィルターを通してみると、このパードリックの思い、どうして昨日まであんなに親しくしていたのに突然態度を豹変させるのか、とコルムのことが理解できない気持ちは痛いほど分かる。

その心情は良く理解できる、痛いほど分かるだけに、観ていて心の底から辛くなってしまう。

そういう解釈があってもいいのではないかと思うが、やっぱり冷静になってこの映画のテーマを考察すると、マクドナーはそういう恋愛感情を描きたかったのではないのだろう。

親しかった友人、隣人同士がどのようにして不和となり、対立を深め、最後には殺し合うような関係になるのか?

それを国家間に当てはめれば戦争の誕生ということになる。

それを徹底的に描こうとするのがマクドナーの真意だとは理解するのだが、恋愛感情に当てはめた方が、ずっと分かりやすいのも事実である。

ストーカーの誕生と、戦争の根本原因とでは話しが乖離し過ぎているが、実は、案外この両者は紙一重なのかもしれない。そんな気が、ちょっとだけだがしなくもない。

どうだろうか。皆さんはどう考える?

スポンサーリンク

僕はコルムに非があると考える

僕はこの映画を素直に観る限り、コルムに非があると思われてならない。

自分の真意を理解しないパードリックに対してコルムは、最後に「指を切る。これしか方法がないんだ」と言い出す。

それを聞いてビックリしたパードリックは、ハッキリと「いくらでもある」と反論している。

これはどう考えてもパードリックの言う方が正しい。

そう、いくらでも方法はある。それをコルムはしようとしないだけだ。

コルムはヴァイオリンを弾き、作曲もする教養人である。ここはコルムはパードリックにちゃんと説明をしなければならないところだ。

あんな非常識なことを聞けば、確かに「鬱になったんじゃないか」と精神状態を心配してしまう。それが普通であり、パードリックは少し知的障害を持っているように描かれているのかどうか判然としないが、考えることはしないが(つまりあまり知的な人間ではない)、「いい人」だとは周囲の誰もが認めている。

知的文化人で教養人であるコルムは、昨日までは友人(親友とは言わないまでも)だった「いい人」に対して、ちゃんと分かってくれるように説明しなければならない義務がある。

そんなことをしたら、映画にならないじゃないかというご批判が聞こえて来そうだが、それは全くそのとおり。

だから、作者のマクドナーはもっと深いことを考えている、というのが僕の見立てだ。

スポンサーリンク

コルムの考えは理解できるが、対応は最悪だ

僕自身はどっち側の人間で、どちらの理解者なのかと問われれば、僕がまがりなりとも音楽家の端くれであり、熱心な読書人でもあるので、圧倒的にコルムに近い人間であり、コルムの思い、「このままお喋りをしているだけの人生を過ごしたくない」「もっと充実した人生を送り、何かを残したい」「お前の無意味な話しに付き合う時間を、今後は作曲に回したい」という思いは痛いほど良く分かる。

こんな文化に乏しく閉鎖的な小さな孤島にあって、本当にコルムの気持ちはもっともだと思う。

そこまではいい。そのことにある日突然目覚めて、生き方を改めようと気持ちが変わったのもいい。それは実に貴重なことだ。

だが、対応があまりにも悪過ぎた。

自分の今までの生きざまに疑問を持って、今後は改めようと決心したならば、その旨をパードリックにちゃんと分るように、理解してもらえるように、時間をかけて話すべきなのだ。

説明はしたが、言葉が足りな過ぎる

確かに丁寧に映画を観れば、コルムはパードリックに、自分の思い、すなわち「何故、自分がパードリックを避け、これからは話しをしたくない、ハッキリと言えばどうして今後絶縁状態にしたいのか」を直接説明し、本心を明かしてはいる。

だが、パードリックはそれを理解できない。それをパードリックがちゃんと理解できるように説得し、今後一人に放っておいてほしいということを、もっと丁寧に、彼の理解を得られるまで何度でも説明し、お願いする必要がある。

仮にも、その前日までは、親友?コルムの方でもそう思っていたのかどうかは不明だが、少なくとも毎日、お喋りを続ける親しい友人であったことは間違いない。

それなら、もっと丁寧に相手の理解を得られるような対応をしなければならないだろう。

その昨日まで曲がりなりにも親しく接していた者の責任ではないだろうか。

あんなぶっきらぼうな対応は、パードリックの妹が言うように「不親切」というものだろう。

コルムの指切りは狂気の沙汰

パードリックの理解を得られるようにできるのはコルムしかいないのだから。

それを一方的に、「今後話しかけたら指を切る」とか尋常ではない。これはもう全く狂気の沙汰だ。

本来はしつこくつきまとうパードリックをコルムが殴ったりして拒否するのが分かりやすいのだが、コルムは相手を傷つけることはできない。

それは熱心に教会に通うカトリック教徒のコルムには、クリスチャンとして決してできないことだったのだろう。

だから、神からも許されると誤解していたコルムは、自ら指を切り落とすという自傷行為に走った。

だが、どう考えてもそれは行き過ぎだ。常軌を逸している。

あのコルムの行動がなければ、ここまで二人の関係はこじれない。

ましてや、切断した指はヴァイオリンを弾くに当たって弦を押さえる大切な指。その指を切断するなんて、狂っている。いくらなんでもそこまでのことをする必要はない。

正にコミュニケーションが足りないのである。

そんな気持ちがあるなら、そのエネルギーをパードリックの理解を得るための時間と努力、人力に費やせばいい。

だが、映画ではそうならない。マーティン・マクドナーはそうしないのだ。

スポンサーリンク

それができないコルムの未熟さとお粗末さ

結局は、コルムはそういうことができない人間だったということだ。ここが 大きなポイント。

あんなに知的な人間なのに、あんな善人(「いい人」)一人、説得することができないのである。

コルムという教養人の未熟さとお粗末さ、そしてどうしようもない頑迷さが浮かび上がる

マクドナーがコルムのどうしようもない愚かさと頑迷さを意識して描いていることは間違いないと思う。

そして、一方のパードリックの方も、どうしてそこまで自分が拒否されなければならないのか、その理由をどうしても理解できない。

こちらはあまりにも純朴過ぎるのである。だが、「いい人」ほど、自分が嫌われる理由を理解することは難しい。

こうして、かつての友人同士が憎しみ合うことになる。

何て愚かな人間なんだ!これに尽きてしまう。バカな人間ども。

この2人に人間関係の不和と激しい憎しみの感情を生み出し、やがては激しく対立し、殺意まで芽生えてくる。

人間という未熟な存在が殺し合いに至るモデルケース

やられたらやり返す。

「愛しさ余って憎さ百倍」のとおり、かつての友人同士は、トコトン憎しみ合うようになって、殺し合いを始めてしまう。

バカじゃないの、というのは簡単だ。だが、これが人間の真の姿なのだろう。

もっと心を開いて話し合えばするのに、それができない。そんなどうしようもない人間という存在。

特に終盤の、パードリックのコルムへの死んだロバへの復讐が凄まじい。むしろ被害者で、憐れむべき存在だったパードリックの豹変ぶりがものすごい。

報復を従順に受け入れるコルムだったが

コルムの切断した指が原因でパードリックが自分の子供の様にかわいがっていたロバが死んでしまった後で、さすがのパードリックも豹変し、コルムの家に火をつけると宣言。こうなると手が付けられない。

ところが、あれだけ頑迷だったコルムも、何とそれを素直に受け入れ、火に包まれた家の中で身動きをしない。

果たしてどうなるのか、このままコルムは焼死するのかと、ハラハラドキドキの映画としての最後のクライマックスを迎えるわけだが、いずれにしてもコルムはパードリックによる報復を従順に受け入れた。

スポンサーリンク

世界中に蔓延る憎しみと戦争の本質に迫る

放火という考えられない蛮行に対し、それを従順に受け入れたコルムに同情してしまう。しかもコルムは自ら勝手にやったこととはいえ、かけがえのない大切な左指の全てを失っているのである。

それにも拘わらず、放火という強硬手段に訴えたパードリックを受け入れようと歩み寄り、愛犬を救ってくれたことに対して感謝の意まで伝えるのだが、今度はあの「いい人」パードリックが、逆に受け入れない。

あれだけのことをしたにも拘わらず、どこまでも頑なになってしまう。

う~ん、ややこしい。一筋縄ではいかないのだ。

ラストシーンの意味するもの

あのラストシーンの解釈は分かれているようだが、僕はあの争い合った2人が、様々な確執を乗り越えて歩み寄ったとは到底思えない。

あれは新たな宣戦布告である。

コルムは確かにあれだけのことをされながらも、歩み寄ろうとしている。

だが、最初は苦しんでいた、どちらかと言うと「こんな人生送っていてはダメだ」と目覚めてしまったコルムを理解できなくて辛い思いをしていたパードリックの方が、もう最初のパードリックではなく、すっかり変貌してしまっている。

こうして戦いは更にエスカレートしていく。悲劇の始まりだ。

いずればどちらかが、死ぬないことには収まらない。これはパードリックがハッキリ言っているとおりで、ここはそのとおりに受け止める必要がある。

辛い話しだが、これがこの映画に描かれた世界観だ。

諍いはこのようにして生まれ、手の付けられないところまでエスカレートしていく。

なんらかの手段で双方が冷静になって歩み寄り、話し合えないと、最後は殺し合いにまで行ってしまう。

人間とはそういう不完全にしてどうしようない未熟な存在なのだとマクドナーは訴えているとしか思えない。

「スリー・ビルボード」のラストシーンには希望を感じた僕だったが、「イニシェリン島の精霊」のラストシーンには絶望しかない。

スポンサーリンク

主人公の2人以上に興味深い脇役陣の人生

それにしても錯綜した奥の深いドラマである。

主役の2人を巡って人間の憎しみと殺し合い、究極は戦争に至る真相にまで迫りきったドラマを描きながら、この2人以外の脇役の人生が気になって仕方がない。周囲の人間の苦悩と苦しみも同時に描いていく。

これぞ劇作家としてのマーティン・マクドナーの真骨頂であろう。

この映画の中には主役の2人に勝るとも劣らない非常に印象的な2人の人物が登場してくる。

島一番の愚か者として周囲からバカにされているドミニクとパードリックの妹にして大変な読書家で教養人であるシボーンである。

ドミニクの最後は辛すぎる

ドミニクは島一番の愚か者とバカにされながらも、実は事の本質を一番良く理解していて、一番まともな感性の持ち主だった。

そのドミニクの最後の自殺は、かなりこたえている。

星野源を彷彿とさせる印象深い俳優と、彼が放ったたどたどしい言葉の数々が頭の中にこだまして、消えることがない。

この2人のことについては、またあらためて考察してみたい。

今、どうしても観てもらいたい映画

いずれにしても、これはどうしてもみてほしい映画である。

特に、中年を過ぎて、老齢に入りつつある60代の男性は必見。

ロシアによるウクライナへの理不尽な侵略戦争がまかり通っている今、戦争や人間の不和や憎しみが気になってならない人は、これをしっかりと観て、よく考えてみてほしい。

マクドナーが次に描く世界が気になってならない。

☟

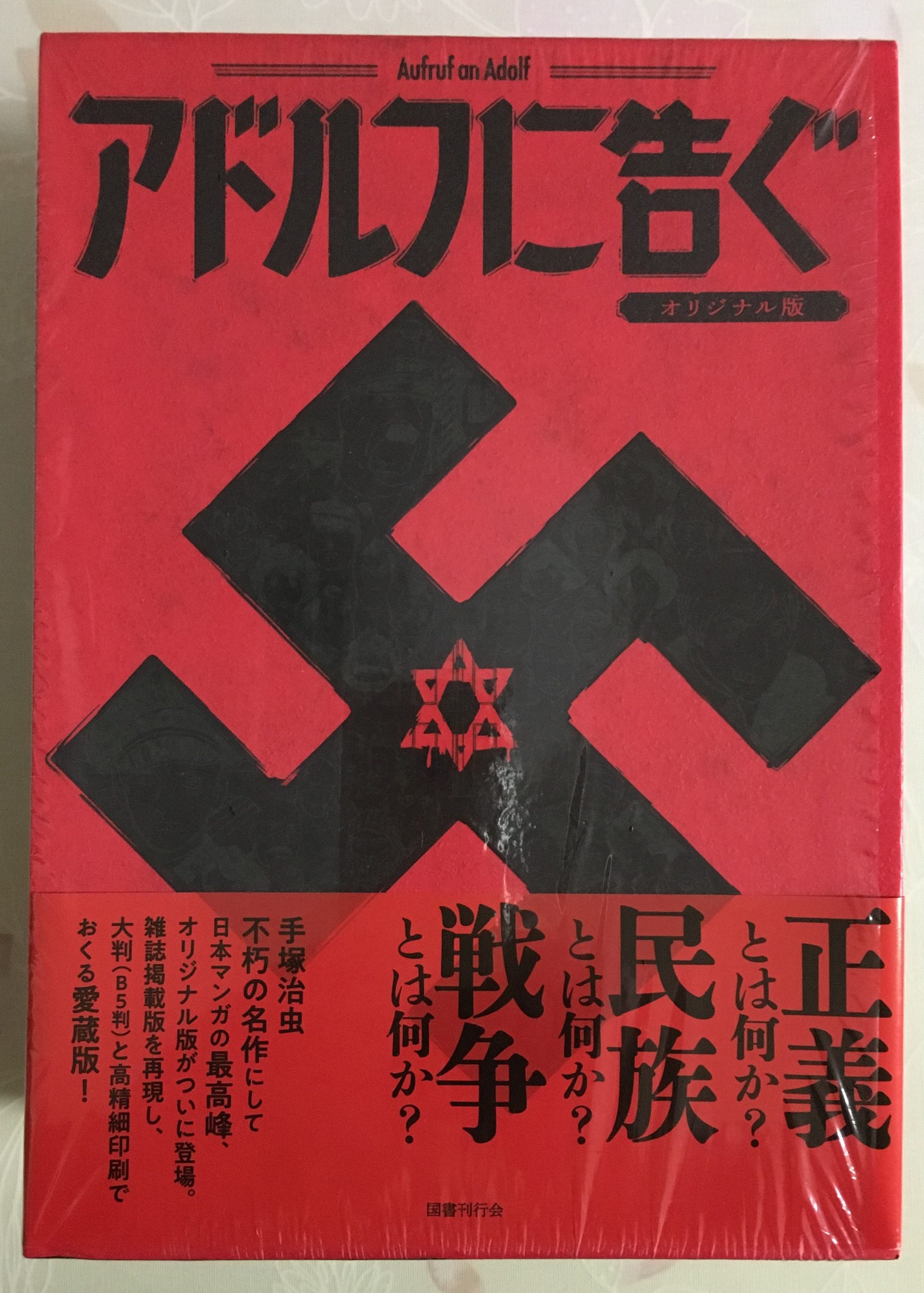

興味を持たれた方は、どうかこちらからご購入ください。

4,204円(税込)。送料無料。ブルーレイ。